Als ich auf der langen Reise (1978/1979 Schweiz-Indien-Schweiz per Dyane) war, fehlte ich natürlich in der Schule. Um zu vermeiden, dass ich ein Jahr wiederholen musste, kriegte ich während der Reise Aufgaben, welche meine Mutter mit meinen Lehrerinnen und Lehrern vereinbart hatte. Es war nicht viel, aber besonders wichtig schien es, „zusammengehängt schreiben“ und „Stäbchen häkeln“ zu lernen. Ein bisschen Rechnen, etwas Deutsch und ein wenig Gestalten gehörten auch dazu. Englisch lernte ich ja in Asien einigermassen und Französisch erliess man mir.

Rechnen war aus dem Leben gegriffen, denn mein Vater hatte kein Mathematikbuch dabei und erstellte die „Sätzlirechnungen“ aus dem Stegreif; ich erinnere mich an Fahrstrecken, Benzinverbrauch, Währungsumrechnung und Preisvergleiche auf den Bazaren. Auch Deutsch und Gestalten war nicht schwierig, ich hatte die Aufgabe, ein gefülltes Heft nach Hause zu bringen. Dafür brauchte ich nur in jedem Land (Italien, Jugoslawien, Griechenland, Türkei, Persien/Iran, Afghanistan, Pakistan und Indien) eine Zeichnung zu machen und eine Seite Text in Schnürchenschrift dazu zu schreiben. In Indien, das ja wirklich Stoff genug hergab, konnte ich noch zwei drei Gebiete vertiefen, hatte mein Soll damit erfüllt und auf der Rückreise sowieso keine Farben mehr (da verbraucht und verschenkt).

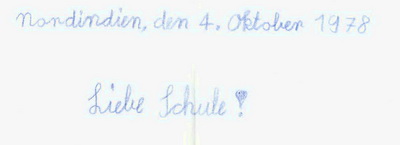

Meine Klassenkollegen schreiben mir ab und zu Briefe, welche vom Klassenlehrer postlagernd in irgend eine Stadt unserer Route geschickt wurden. Mich erwartete dann ein dickes Paket, denn wir waren in meiner Steinerschul-Klasse 40 Schülerinnen und Schüler. Den Briefen entnahm ich, dass sie dies als Hausaufgabe zu erledigen hatten, etwa die Hälfte der Klasse schrieb beinahe den identischen Text. Aber mir gefiel es ungemein, Post aus der Schweiz zu erhalten und ich schrieb gern zurück. Meine Mutter achtete dann darauf, dass ich Dinge schrieb, die einigermassen für die Steiner-Schule taugten. Radiergummis waren in der Schule verboten, und ich brauchte auch auf der Reise keinen.

„Liebe Schule!“ weiterlesen

Kategorie: Buchhandel

Mein Unerrichtsfach, meine Branche seit 25 Jahren, meine Abteilungsleitung seit 2007

Buchläden sind Treffpunkte (in China)

Heute in der NZZ am Sonntag den ermutigenden Artikel „Café Einbahnstrasse und Buchladen Sanwei“, zur Renaissance der unabhängigen Buchhandlungen in Peking gelesen…

Vielleicht folgen Bern, Berlin, Paris, Rom, Wien, Vaduz – um nur die eigenen und benachbarten zu nennen – ja nach und werden dereinst auch wieder vermehrt als Treffpunkte frequentiert. Auch wenn die Abhängigkeit von Ketten natürlich eine andere ist als die Abhängigkeit von staatlichen Ketten, täte es dem Buch- und Verlagswesen und damit der neuen, anderen und vielleicht noch unentdeckten Literatur gut.

Zwar können diese Nischen-Läden mit den Absatzzahlen der grossen staatlichen Ketten oder dem wachsenden Internetbuchhandel nicht mithalten. Aber für die Kleinen ist der Verkauf von Büchern ohnehin nur ein Teil ihres Geschäfts. Einige Buchläden wie das «Café Einbahnstrasse» oder das «Denker-Café» rücken ihren Restaurantcharakter in den Vordergrund, um zu betonen, dass sie sich mehr als Treffpunkte denn als Buchvertriebe sehen. Andere existieren nur, weil sie bibliophile Gönner haben.

Das ist nicht weniger als die Renaissance einer alten Kultur: Schon vor hundert Jahren, als das Kaiserreich zerfiel und China seinen Weg in die Moderne suchte, waren Buchhandlungen ein wichtiger Umschlagplatz für Ideen über Reformen und Revolutionen. Da die Partei die Macht von Worten und Wissen kennt, versucht sie die Debatten heute nach Kräften zu steuern und zurechtzustutzen. Doch die Meinungsfreiheit findet trotzdem ihre Nischen. Das wichtigste Forum für offene Debatten und Kritik ist das Internet, aber die Online-Intellektuellen kommen zunehmend auch in der realen Welt zusammen, wobei Buchläden der bevorzugte Ort sind, weil sich in den oft angeschlossenen Cafés oder Teehäusern ohne grosses Aufsehen Veranstaltungen organisieren lassen.

Quelle für Text und Bild: NZZ am Sonntag von heute.

Immerhin: Sand in Googles Getriebe

Ich mache mir weder viel Hoffnung noch viel Illusionen, was die Chancen des Buchmarktes betrifft. Aber kampflos und kurzsichtig wie es viele Zeitungen machen, möchte ich die Buchinhalte und die Urheberrechte nicht verschleudert sehen. Deswegen freue ich mich über den europäischen Sand in Googles Getriebe. Aber vor den Details zum „Google Book Settlement“ erlaube ich mir ein paar subjektive Ausschweifungen.

Meine Motivation, mich immer noch gegen die Scannerei von Büchern zu wehren, ist wahrscheinlich mein unerschütterlicher Glaube an Bildung aller Schichten, die gleiche Motivation, die die Befürworter angeben.

Mein Grauen davor, dass ein Jugendroman in Originalsprache oder brauchbarer Übersetzung dereinst 150 Euro kosten könnte und dem Bildungsbürgertum vorbehalten wäre, nimmt trotz aller digitalen Möglichkeiten nicht ab. Nur wer Geld hat, könnte es sich noch leisten, seinen Sprösslingen Bücher als Rettungsringe in die elektronsichen Informationsfluten zu werfen und selber für 2000 Euro die letzte verbleibende Tageszeitung zu abonnieren. Natürlich kommt dazu noch meine Geschichte, die auch ein wenig mit der Buchhandelsgeschichte verknüpft ist und die mich neben der Begeisterung für Neues gelehrt hat, dass Bestehendes nicht selbstverständlich ist und es sich lohnt, sich die Überlegungen der Vorfahren zu Gemüte zu führen (s.a. Blogbeitrag zur Taschenbuchhistorie).

Die Felle des Urheberrechts sehe ich längst davon schwimmen, die Abmahnungen in Deutschland haben hier einen Bärendienst geleistet. Und so wie ich Kinder und Jugendliche erlebe, steht sogar die Urheberschaft zur Disposition. Ist doch egal, wer das Bild gemacht hat, ich brauch deines, du brauchst vielleicht mal meines – alles easy. Kommt mir vor wie im 16. und 17. Jahrhundert, als die Buchmacher und -händler fanden, es sei viel einfacher, Bücher „Bogen gegen Bogen“ (1 Bogen = 16 Seiten) zu tauschen, anstatt sie nach Inhalt zu bewerten und zu bezahlen. So-und-so-viele Bogen Erlasse der Inquisition gegen so-und-so-viele Bogen Descartes. Nicht schwer zu erraten, dass Überproduktion und Qualitätszerfall die Folge waren, was aber glücklicherweise zu neuen Einigungen führte. Eine davon war die Nürnberger Schlussnahme 1788, eine Vereinbarung über den Konditionshandel und Rabatte, die als Grundlage für den Handel mit Büchern in weiten Teilen bis heute gültig ist.

Nun zum „Google Settlement“, dem Vergleich zwischen Google und Verlagen mit dem Ziel, möglichst viele Bücher schnell und ungehindert digitalisieren zu können (s. Vorgeschichte in der Buchbesprechung Googles Herausforderung). Gestern wäre der Verhandlungstermin gewesen. Der Termin wurde auf Januar 2010 verschoben, weil europäische Rechtinhaber intervenierten (sie waren gar nicht oder nur unzureichend vertreten) und auch die Stellungnahme des US-Justizministeriums unerwartet kritisch ausgefallen war:

[Informationsquelle: Der gedruckte Buchreport.]

Es ist doch schön, für einmal von höherer Stelle bestätigt zu werden. Aber die Freude wird nicht von Dauer sein. Ich schätze, man wird sich darauf einigen, zwar die ganzen Bücher zu scannen aber nur kleine Ausschnitte europäischer Werke zugänglich zu machen, solange der Urheber nicht zustimmt. Und das wird vom Konsumenten – der mit dem englischsprachigen, vemeintlich kostenlosen Angebot vergleicht – so lange und so laut negativ bewertet werden, bis sich auch die Europäer damit abfinden, dass nur noch gelesen wird, was bei Google gescannt ist. Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, werden sich die Urheber von Spanien bis Rumänien dann sagen und so wird Google den Preis für Information und das Lesen an sich auch für Europa diktieren. Vielleicht noch in Kooperation mit Amazon.

Ich freue mich trotzdem über den Sand im Getriebe und ich werde meinen Nichten, Neffen, Enkelinnen und Enkeln auch gedruckte Bücher schenken, wenn sie über 100 Euro kosten. Und sollte ich es mir nicht leisten können, werde ich mit ihnen die ganzen verstaubten Schulbibliotheken abklappern und ihnen das Lesen mit Michel aus Lönneberga in alter Rechtschreibung oder mit den Leuten von Seldwyla in gotischer Schrift beibringen. Denn Internet hin oder her: Bauer wird auch dann noch der häufigste Beruf der Welt sein.

Literaturnobelpreis 2009

Ein bisschen schade ist es schon, wenn die Preisträgerinnen und Preisträger nicht während der Buchmesse bekannt gegeben werden. Es ist nämlich immer schön zuzuschauen, wie die von der Ehre betoffenen Verlage ihre Messstände aufpeppen. Oft ahnen sie das ja schon (im Buchwesen bleibt ja nie etwas geheim…) und sind klandestin vorbereitet.

Eben, Herta Müller. Das ist stimmig und besonders erfreulich für den vom Umsatzrückgang gebeutelten deutschen Buchhandel. Ganz offensichtlich sieht das Nobelpreiskomitee den Nachholbedarf, Frauen zu ehren. Ich habe nur ein Buch von Herta Müller gelesen, das war noch in meiner Lehrzeit: „Reisende auf einem Bein“. Das habe ich dann aber auch oft empfohlen und verkauft, ich hatte damals viel Kundschaft, die den Kommunismus verklärte. Mehr als dass es gut und passend für die Wendezeit um 1989 war, kann ich aber nicht sagen.

Aber ich hätte trotzdem gerne Oz bepreist gehabt. Und bei Roth sollte man vielleicht wirklich nicht warten, bis er tot ist.

Lehrzeit war

Altpapier sammeln, Post holen, lesen, Stempelkissen auffüllen, Verben konjugieren, auf Bleistiften kauen, Bestellungen in Bestellkästen ablegen, Reclambändchen anmalen, beleidigt sein, im VLB nachschlagen, mit Vertretern scherzen, die Buchmesse erleben, zu viel bestellen, Aigus und Graves vergessen, Vertrauen gewinnen, Buchtipps schreiben, Vorschauen alphabetisieren, Börsenblatt lesen, unverhofft einschlafen, Freunde fürs Leben finden, übergangen werden, eingestossene Einbände flach hämmern, Branchenwitze machen, wissenschaftliche Terminologie auswendig lernen, Eltern aus den Augen verlieren, mit dem Japanmesser Fingerteile abschneiden, Kohlepapier zwischen Briefbogen legen, auf der Hermes hacken, Büchertische betreuen, abstreichen, abrechnen, Postkarten zählen, Angst haben, Literaturgeschmack entdecken, gelobt werden, Müll rausbringen, einzahlen, empirische Sozialforschung verkaufen, niedergeschlagen sein, Schaufenster gestalten, Toilettenpapier auffüllen, putzen, Proben schreiben, Kleingeld beschaffen, Theater lieben lernen, früh aufstehen, Buchlaufkarten tippen, aus BZ-Kisten eine Bar bauen.

***

Aufs Ganze: Der neue Pegasus.

Auf das neue NZZ Folio: Der Lehrlingsreport.

Berufemix: Lehrerin-Buchhändlerin

Ich hatte schon oft Schülerinnen, die Lehrerin gewesen sind, bevor sie noch die Ausbildung im Buchhandel gemacht haben. Sie zu unterrichten ist immer ein wenig mit Bammel verbunden, weil man ja weiss, dass sie wissen, wie es sein müsste. Allerdings sind das auch die, die einem ab und zu ein positives Feed-back geben oder gar loben, wenn eine Stunde besonders gut gelungen ist.

Ich habe neulich eine Lehrerin-Buchhändlerin getroffen, die nun seit fünf Jahren in einer Buchhandlung arbeitet (zur Häfte des Gehalts, das sie als Lehrerin verdienen könnte). Sie ist im zweiten Beruf zufriedener, weil sie „mit der Arbeit fertig ist, wenn sie die Buchhandlung verlassen hat. Keine Elterngespräche, keine Korrekturen.“

Sie ist mir wieder eingefallen, als ich heute korrigiert habe (die schwarze Spielzeugpistole brauche ich für die Taubenvertreibung).

Bei mir war die Umstellung von der Buchhandlung auf die Schule gut, weil ich eben die Arbeit selber einteilen, erstmals im Leben zu Ladenöffnungs- und Bürozeiten ein privates Telefongespräch führen und das „Das-Kind-hat-Ferien-Problem“ eingermassen lösen konnte.

Ich sehe in beiden Arbeitssituationen gleich viel Vor- und Nachteile. Was ich aber nicht mehr zurück möchte, ist der Mix. Zehn Jahre lang jobbte ich sowohl als Buchhändlerin wie als Lehrerin, was fachlich ideal, aber organisatorisch anstrengend und pädagogisch herausfordernd war. Besonders dann, wenn ich meine Lernenden aus der Firma im Unterricht hatte, sie natürlich nie bevorzugen und benachteiligen sollte und immer höllisch aufpassen musste, dass ich sie nicht versehentlich über Prüfungsthemen vorabinformierte.

Dschungel (der) Erinnerungen

Das Kind ist vom Gymansium grundsätzlich begeistert. Endlich ist Schule interessant, endlich einzelne Fächer! Nicht länger Birchermüesli wie „Natur, Mensch, Mitwelt“, sondern Biologie, Chemie, Physik, Geschichte. Gestern war in Biologie der Dschungel dran. Da habe ich ein paar meiner Erinnerungen aus dem indischen Urwald erzählt, was – für mich selber überraschend – auf so viel Interesse stiess, dass ich sogar das schmale Fotoheft unserer Indienreise hervorgeholt habe.

Das Kind fand, ich solle mehr darüber bloggen. Ich fragte mich wozu, es sei doch jeder schon überall auf der Welt gewesen. Als Beispiele führte ich seine Klassenkollegen auf, die teilweise in Afrika und auch schon in Asien gereist sind, dort gelebt haben oder immer noch leben, die Eltern haben globale Jobs, Facebook ist ihre Heimat. Nein, meinte das Kind, der Unterschied sei riesig. Nur schon das wenige Geld, das wir gehabt hätten, habe zu völlig anderen Erlebnissen geführt. Ich hielt entgegen, dass es heute vermutlich mehr Blogs und Bücher mit Reiseberichten von Leuten gäbe, die extra ohne Sicherheitsnetz reisten. Die Abenteurerquote sei heute garantiert höher, aber vielleicht hätten die halt später Kinder oder nähmen diese eher auf ungefährlichere Reisen mit.

Es wird sich schon wieder einmal die Gelegenheit ergeben, aus meiner Kindheit auf Reisen zu erzählen. Aber ich könnte das gar nicht chronologisch, dafür habe ich zu viel vergessen und so manches auch – grundlos ebenso wie glücklich – verdrängt.

Buchhandel im Wandel: ein Ausschnitt

Es gibt drei Fotos von mir bei der Arbeit in einer Buchhandlung: Dieses und eines, auf dem ich Druckerpapier (gestreift, mit gelochtem Rand) einlege und noch eines, auf dem ich nach einem Ordner greife. Alle sind aus den Neunzigerjahren.

Was ist anders, was gleich?

Hinter mir sieht man sechs grüne Bände VLB: das Verzeichnis der lieferbaren Bücher im deutschsprachigen Raum. Heute gibt es das als sekundenaktuelle Datenbank, die selten mehr direkt, sondern via Schnittstelle zum eigenen Warenwirtschaftssystem benutzt wird. Darüber sieht man das Abholfach, welches wohl in jeder Buchhandlung nach wie vor existiert. Hier werden Bestellungen, die von Kunden abgeholt werden, nach Kundennamen geordnet eingeräumt.

Ganz oben auf dem Gestell in meinem Rücken sieht man zwei Brockhaus-Ausgaben, einmal den dtv-Brockhaus und einen Band des 24 bändingen Brockhaus. Tempi passati (s. Pegasus 89, S. 4).

An der Ecke vorne liegen Zeitschriften auf. Der „Widerspruch“ (violett) existiert nach wie vor. Der „Freibeuter“ (rot-orange), die Zeitschrift für Kultur und Politik aus dem Wagenbach Verlag wurde 1999 zwar eingestellt, aber der Verlag ist noch da. Von Wagenbach ist auch der blaue Band (aufgestellt) über Ludiwig XIV, welcher als Taschenbuch nach wie vor lieferbar ist.

Der Titel links davon Adieu, Monsieur ist natürlich vergriffen. (Die Bundesrätin, die damals auf Duck der Frauen gewählt wurde ist inzwischen längst zurückgetreten. Wir haben heute drei Bundesrätinnen und eine Bundeskanzlerin. Das Kick-off war 1993 auf der Strasse vor dem Bundeshaus.)

Dann der Computer. Der war beige und lief heiss. Wir hatten noch kein Internet, aber wir übermittelten unsere Bestellungen schon damals elektronisch. Ob ich dazu 1993 noch den Hörer abheben und mit Klettverschluss auf eine Vorrichtung am Modem fixieren musste und mich während der Übermittlung kaum bewegen durfte, weiss ich nicht mehr genau. Vielleicht war das noch früher.

„Buchhandel im Wandel: ein Ausschnitt“ weiterlesen

Weniger zu lachen

Er sei ungefragt auf die Welt gekommen und habe versucht, aus dem Ungefragten etwas Gefragtes zu machen, konstatierte Hugo Loetscher, als ich ihn zum letzen Mal gehört habe. Er las nie nur vor, er erzählte viel mehr und schweifte gerne ab, aber immer so, dass das Publikum bei der Sache blieb. Wie sehr er es liebte, zu lesen, merkte ich erstmals, als er an der Abschlussfeier einer meiner Lehrfrauen auftrat, das war wohl 1993. Es gab eine Menge, was nicht geklappt hat an dieser Feier (ja, schon damals), es war zu eng, stickig heiss und dafür umso lustiger mit Loetscher. Jetzt werden wir weniger zu lachen haben in der helvetischen Literatur, schrieb Jürg Altwegg passend im Nachruf der FAZ.

Loetschers Buch War meine Zeit meine Zeit, das er augenzwinkernd zur „späten Prosa“ erklärt hatte, wird noch diese Woche im Buchhandel erwartet.

Anfang und Ende

Ich hatte gerade einen verklärten Entwurf über die Bedeutung des Schulanfangs geschrieben: Die Nachbarn im Block sind aus ihren Heimatländern ins schweizer Exil zurückgekehrt, das Kind hat das Gymansium begonnen und an der Berner Buchhändlerschule haben 43 neue Azubis und fünf neue Lehrpersonen ihre Arbeit angefangen.

Dann kam die Nachricht, dass der werte literarische Verlag der Deutschschweiz und treue Partner unserer Schule aufhöre. Und mit dieser Meldung ist mir die „Alles-wird-gut“-Schreiberei völlig verleidet.

Alles habe seine Zeit, schrieb Egon Ammann in seiner Pressemitteilung.

In Ordnung. Abends bin ich sentimental.