Während die einen uns für gestrig halten, weil wir heute keine Bücher verkauft haben, können die anderen dem Leben in Büchern wenig Zeitgemässes abgewinnen. Die Widersprüche der Kundenerwartungen wurden hier ja schon oft verbloggt, ich schreibe jetzt lieber darüber, was meine Schülerinnen und Schüler geleistet haben.

Denn bei mir trudeln langsam die Berichte der Lernenden aus der ganzen Deutschschweiz ein. Viele hatten selber Freude am Aktionstag, sie sind mit verschiedensten Leuten ins Gespräch gekommen und haben auch einander besser kennen gelernt. Andere wiederum waren enttäuscht über das Material, die Reaktionen, den Tag an sich.

Neben der Rätselaktion habe ich für die, die sich nicht so gerne exponieren, eine Schaufensteraktion geplant. Eine Bildersammlung dazu gibt es im Forum für den Buchhandel.

Mein Lieblingsfenster habe ich an der Neuengasse in Bern gefunden. Leider sieht man auf den Fotos die aktuelle, originelle Auswahl der Buchtitel und die selber gemachten Pop-Ups nicht:

Kategorie: Buchhandel

Mein Unerrichtsfach, meine Branche seit 25 Jahren, meine Abteilungsleitung seit 2007

Von Rätseln und Ratten

Heute war unser Aktionstag zum Weltbuchtag, der eigentlich erst morgen stattfindet. Der UNO-Tag für das Buch – der „World Book and Copyright Day“ – steigt heuter zum elften Mal am 23. April. Warum? Weil die Katalanen die Initiative ergriffen haben und bei der UNO anfragten, ob man ihren Sankt-Georg-Tag, zu dem sie sich schon seit Ewigkeiten Bücher schenkten, nicht gleich weltweit erklären könnte? Völkerverbindend kommt hinzu, dass Cervantes und Shakespeare an eben diesem Tag 1616 das Zeitliche segneten und wir damit auch den Todestag von zwei gelinde gesagt namhaften Autoren begehen. Wozu? Weil Lesen und Schreiben genau so wichtig ist wie Nichtrauchen (31. Mai).

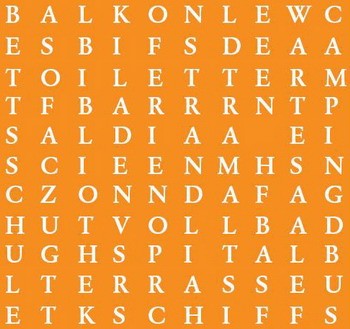

Ich habe die Lernenden des 2. Lehrjahres zu mehreren Aktionen motiviert verdonnert. Unter anderem zur Produktion eines Publikumswettbewerbes. Weil „meine“ Azubsi so gute Ideen hatten, hat die Buchlobby gleich eins, zwei, drei ihrer Rätsel als Karten gedruckt. Darauf bin ich stolz und es entschädigt eine Menge Ärger, welchen ich aus Gründen überbordenden Selbstmitleids nie verbloggt habe.

Und heute haben wir die Karten an 24 Verteilorten unters Volk gebracht. In Leseratten-T-Shirts sind wir durch Bern gezogen und haben für den Weltbuchtag geweibelt. Die Verteilaktion war freiwillig und deshalb haben lägst nicht alle mitgemacht. Aber lieber wenige, die wirklich lächeln, als viele, die schmollen.

Fotos von zwei pfiffigen Ratten im Kommentar. Und morgen, zum waschechten Weltbuchtag, gibt’s etwas über die Schaufenster. Die kann man auch ansehen, wenn die Buchhandlungen geschlossen sind und die Buchhändlerinnen Lindenstrasse gucken.

Nur Comix

Ich unterrichte im Moment Lernende aus 38 Buchhandlungen, die verstreut in ganz verschiedenen Ortschaften der Deutschschweiz ihre Lehre machen: Allschwil, Basel, Bern, Biel, Brig, Interlaken, Langenthal, Luzern, Lyss, Meiringen, Olten, Riehen, Solothurn, Sursee, Thun, Visp, Worb. Da ich nicht nur Theorie sondern auch die Praxis – also Verkauf und Beratung – prüfe, erwarte ich von mir, dass ich die Buchhandlungen alle kenne und zwar nicht so, wie sie vor zehn Jahren waren, sondern so, wie sie jetzt sind.

Das erfordert einige Reisen, und heute war ich in Basel. Der Reichtum aus der Chemie manifestiert sich nicht nur in Frau Oeris FC Basel, nein, ganz grundsätzlich ist hier das Mäzenentum Humus der Kultur. Druckkunst, Papierherstellung, Verlagswesen, Museums- und Theaterentwicklung, alles da im Dreiländereck. Basel hat es zum Leidwesen viel grösserer Weltstädte sogar geschafft, Tutanchamun (komplett) zu bekommen und wird auch sonst nicht müde, sich die Kultur etwas kosten zu lassen. Dies ist einer der Gründe, weshalb in dieser Stadt auch in dürren Zeiten noch immer über vierzig Buchandlungen domestiziert sind.

Typisch für mich und das Kind, dass wir heute nur eine einzige geschafft haben, den Comix Shop. Dieser bestaufgeräumte Comicladen, den ich auf diesem Planeten kenne, ist auch für Touristen leicht zugänglich. Es liegt dort vieles in Originalsprachen am Lager und er selber am Weg: Einfach beim Tinguely-Brunnen die Treppe runter rechts.

Was wir alles gekauft haben, schreibe ich jetzt nicht auch noch auf. Das Kind hatte in weiser Voraussicht seinen Rucksack mitgenommen und gut daran getan. Und ich kenne wieder einen schönen Arbeitsplatz, an dem nächsten Sommer eine neue Azubi ihr Leben in Büchern beginnen wird.

Drei Jahre PACE

„Frau M., sind Sie für oder gegen den Krieg?“ fragte mich eine Klasse vor drei Jahren. „Welchen meinen Sie denn?“ fragte ich zurück und bekam die Antwort: „Den der Amerikaner natürlich!“

Es waren bewegte Zeiten, fast alle hatten PACE-Fahnen umgebunden, PACE-Buttons oder durchgestrichene Amerika-Wäppchen angesteckt, sie diskutierten in den Gängen der Schule und machten sich Sorgen um die Welt.

So habe ich dann spontan beschlossen, dem Thema Zeit zu geben. Ich begann beim Vietnamkrieg, machte Hinweise auf berühmte Autorinnen, Autoren und Fotografen. Ich gestand, vom ersten Golfkrieg nicht viel zu wissen, da ich noch ziemlich jung und hauptsächlich an der rasanten Entwicklung von CNN und diesem Peter Arnett interessiert war. Ich erklärte – so gut ich das konnte – die Verhältnisse im Kosovokrieg, zeigte, dass der unseren Alltag am meisten beeinflusst hatte und sprach mich – unpopulär – auch im Nachhinein noch dafür aus. Ich machte zahlreiche Hinweise auf Filme und Bücher, von denen ich sogar eine Bibliografie erstellte. Wir diskutierten über den Einsatz der amerikanischen Armee in Afghanistan, ich versuchte schülergerechte Literatur zur Geschichte, Belletristik aus dem Land selber, Namen einheimischer Reporter und Gründe für die unbeherrschbare Lage aufzuzeigen.

Michael Moore dominierte damals den Buchmarkt, die Shame-on-you-Mr.Bush-Rede der Oscarverleihung lag allerdings noch vor uns. Ich hatte ein gutes Gefühl und fand diese halbe Stunde trotz mangelnder Vorbereitung und grösseren Meinungsverschiedenheiten zwischen mir und dem Klassenmainstream richtig gut investierte Zeit.

Als ich die Klasse um Feedback bat, liess mich die Klassensprecherin wissen: „Sehen Sie, uns ging es eigentlich nur um die Demo. Wir haben an diesem Tag ja Berufsschule und es kann doch nicht sein, dass wir bei Fernbleiben vom Unterricht eine unentschuldigte Absenz erhalten! Es geht schliesslich um Krieg! Wir dachten, Sie könnten den Direktor überzeugen, schliesslich sind Sie ja auch gegen den Krieg. Sonst müssen wir in den Lehrfirmen einen Erklärung geben. Und das ist eben total mühsam für uns.“

Ich war fassungslos. (Dass Schülerinnen und Schüler Lehrpersonen zum Davonlaufen finden, ist ja bekannt. Aber hiermit sei versichert, dass auch das Umgekehrte vorkommt.)

Nein, ich habe keinen Finger gerührt für dieses Happening. Ich habe allen Abwesenden Kartoffeln in die Präsenzliste gemalt und ohne mit der Wimper zu zucken die fünf Nasen unterrichtet, die es sich anders überlegt hatten und doch noch in der Schule aufgekreuzt sind.

In meiner Erinnerung an den grässlichen Kriegsbeginn im Irak wird immer diese unpolitische Haltung mitschwingen. Gerade diese Tage weht sie mir mit jeder ausgebleichten PACE-Fahne entgegen.

Aber vielleicht wäre heute alles anders.

ISBN-13

Weil das wirklich den einen oder andern zu interessieren scheint, schreibe ich gern noch etwas mehr zur neuen dreizehnstelligen ISBN.

Ab 1. Januar 2007 wird die Institution zehnstellige ISBN abgelöst von der ISBN-13, auch bisherige Nummern werden in Dreizehnstellige umgewandelt. Das bringt für die Buchhändlerlin einen Ablösungsprozess mit sich.

Die zehnstellige ISBN ist ein Stück meines Berufslebens. Ich lese daraus, in welchem Sprachraum ein Buch erscheint, ich sehe darin, ob ein grosser oder ein kleiner Verlag es gemacht hat, bei kleinem Verlagsprogramm die Anzahl der Verlagsprodukte, oft erkenne ich das Verlagshaus, weil ich viele Verlagsnummern auswendig kann. Ich könnte sogar von Hand ausrechnen, ob dier ISBN stimmt oder sich der Kunde eventuell verschrieben hat. Kurz: Diese Nummer zeigt mir das Buch. [Dossier dazu.]

Dazu ist die ISBN als Erfindung etwas, worauf wir uns im Buchhandel etwas einbilden können. Seit den Siebzigern sind so viele neue Verlage dazu gekommen (in den Neunzigern sind die ganzen Ostverlage und viele Afrikaner dazu gestossen), dass wir mit Fug und Recht behaupten konnten, so gut wie jedes Buch der Welt sei zweifelsfrei identifizierbar.

Heute ist dank elektronischen Datenbanken das Lesen aus der ISBN im Buchhandelsalltag unwichtig geworden und die zehnstellige ISBN ist auch erschöpft. Aus dem Bedürfnis nach Scannertauglicheit ist schon länger ein EAN (Strichcode + Nummer) mit dem „Buch“-Präfix „978“ entstanden, der die ISBN-10 integrierte. Und ab dem nächsten Jahr bekommen die Verlage von der ISBN-Agentur neue Nummernkontingente mit dem Präfix „979“, eben die sogenannte ISBN-13.

Kleiner Einschub: Viele ahnen gar nicht, wie einfallsreich das Festland-Europa in Sachen Normierung immer gewesen ist. DIN? Die Deutsche Industrienorm war ein Grundstein bei ISO und ist eine Offenbarung fürs Büro. Ohne A4 keine Schweizer Bundesordner, ein Exportartikel für die ganze Welt. EAN? Die Amerikaner haben die Europäische Artikelnummer definitiv übernommen, weil die Kombination Strichcode und Zahl unschlagbar ist. Und unsere Mütter waren die ersten, die an den Grenzen nicht mehr umsteigen mussten, weil der Abstand der Eisenbahnschienen normiert war.

Die ISBN-13 wird für mich nicht mehr lesbar sein, denn diese Nummer wird keinen Hinweis auf Länder oder Verlage mehr enthalten. Doch ich will nicht weinen, dass es vorbei ist, sondern stolz sein, dass es gewesen. Es war ein wichtiges Kapitel in der Biografie des Buches und ein Teil von meiner.

In Leipzig vor vierzehn Jahren

So richtig lang war

ich nur in selbigem

Jahr an dieser Messe.

Besucht habe ich am

achten Mai die Lesung

von Hugo Loetscher mit

seinem Immunen und am

neunten Mai ein Podiumsgespräch

über Ausländerfeindlichkeit mit Klaus

Farin und Mustafa Mete

und Eberhardt Seidel-Pielen.

Ersterer und Letzterer haben

gemeinsam Krieg in den

Städten geschrieben bei Rotbuch.

Ebenfalls am Neunten habe

ich Heiner Müller und

Gregor Gysi „im Gespäch

mit Publikum“ gesehen und

Peter Wawerzinek und Jörg

Waehner haben mir eine

Stunde danach vorgelesen wer

das ist weiss ich

nicht mehr. Am Zehnten

dann die Hommage à

Uwe Johnson von dem

ich heute wie damals

nichts verstand. Und in

der Moritzbastei las Martin

Buchholz das war richtig

gutes Cabaret. Es ist

schon so wie Herr

Brecht es dem erbleichenden

Herr K. ausrichtete. Ich

habe mich gar nicht

verändert.

TAA! (There Are Alternatives)

Dank den heutigen Kommentaren habe ich gelernt, dass Lisa Rosa aus Hamburg und Lizamazo aus Bern ihre Bücher gerne online bestellen. Lisa Rosa tut das, indem sie einen Onlineanbieter wie beispielsweise Amazon wählt, Lizamazo wählt ihre Quartierbuchhandlung. Ich lasse jetzt ausnahmsweise die Moral aussen vor, obwohl von mir natürlich möglichst die Unternehmen Geld bekommen, die Lernende ausbilden, die Mitarbeitende gut behandeln, die sich für ihre Branche als Ganzes einsetzen, die langfristig planen, die ihre Steuern im Land bezahlen, die ich ermittle jetzt nur, ob Lisa Rosa die Möglicheiten von Lizamazo auch hätte.

Was bisher geschah: Ich als Buchhändlerin der alten Schule möchte, dass die Menschen auch online den stationären Buchhandel in ihrer Region frequentieren, anstatt irgendeinen virtuellen Monopolisten. Ich behaupte, dass den Menschen dadurch langfristig mehr Vor- als Nachteile entstehen. Die schweizerische Kundschaft kann online über den stationären einheimischen Buchhandel bestellen, die Kataloge stehen amazon.de wirklich in nichts nach, die Lieferfristen sind völlig in Ordnung.

Doch wie sieht es in Deutschland aus? Zuerst grub ich nach Statistiken: 2004 hatte gut die Hälfte der deutschen Buchhandlungen einen Online-Anteil von unter fünf Prozent am Umsatz. In der Schweiz hingegen lag der Online-Anteil am Totalumsatz des stationären Buchhandels bereits 2002 bei 5.42% (Betriebsvergleich Buchhandel Schweiz 2003). In der Schweiz hat das Onlineshopping in der real existierenden Buchhandlung 1996 begonnen, 3.4% der deutschschweizer Läden hatten da bereits eine Shoplösung (ebenfalls BBS 2003). In Deutschland wurde der stationäre Buchhandel gemäss meinen Recherchen erst im Jahr 2000 überhaupt dazu befragt. Es scheint also eine Click-and-Mortar-Gap zwischen den Ländern zu klaffen.

Aber Deutschland hat doch so wunderbar verlässliche Publikumskataloge, an die sich jede Buchhandlung dranhängen kann, ohne auch nur eine eigene Website zu benötigen. Wird das Angebot von den Buchhandlungen nicht genutzt oder wissen die Kundinnen und Kunden nichts davon?

Zu Lisa Rosas Beispielen. Sie wünschte sich, online im Buchladen in der Osterstrasse oder bei Lüders einzukaufen und sich die Bücher liefern zu lassen.

1. Hat Lüders eine Website? Jawohl, Lüders ist problemlos zu finden und hat einen Onlineshop mit Warenkorb via libri.de: 350’000 Titel lieferbar, eine Mio. in mindestens sechs Sprachen beschaffbar.

2. Hat der Buchladen in der Osterstrasse eine Website? Nein, selber nicht. Er ist aber klugerweise Partner von Komm.Buch, eine wunderbare Initiative unabhängier Buchhandlungen und Verlage. Warenkorb via Verzeichnis Lieferabarer Bücher, 1 Mio. Titel und immer mehr Non-Books.

3. Sind diese Buchhandlungen auch via Publikumskataloge wählbar? Bei buchkatalog.de leider nein. Dafür beide bei libri.de, ein Zwischenbuchhändler mit Firmensitz in Hamburg, regionaler geht’s nimmer.

Lisa Rosa könnte theoretisch ihre Bücher über ihre Lieblingsbuchhandlungen bestellen, ohne ihr Kaufverhalten wesentlich verändern zu müssen. Doch warum muss das eine schweizer Buchhändlerin erklären, liebe Buchhandels-Kolleginnen und -Kollegen da oben?

Disclaimer: Praktisch habe ich die Dienste nicht getestet, das müsstet ihr in Deutschland schon selber tun. Gründe gibt’s genug.

Konfliktraum Buchhandlung

Wer etwas über Zielkonflikte lernen will, möge einfach eine Buchhandlung einrichten. Die Notwendigkeit so viele Bücher wie möglich unterzubringen, steht der Tatsache, dass Sie, liebe Kundinnen und Kunden, nur kaufen was frontal präsentiert wird, gegenüber. Die Notwendigkeit an Schutzzonen für ungestörtes Lesen beisst den Wunsch nach intimer Atmosphäre für intensive Beratungsgespräche. Die Notwendigkeit, dem mündigen Kunden PCs fürs selbständige Recherchieren bereit zu halten, prallt auf das grenzenlose Bedürfnis der Buchhändlerinnen, selber einen freien PC zu ergattern. Die Notwendigkeit neue, wieder gefundene oder gerade aus Diebeskralle zurückeroberte Bücher möglichst rasch einzuordnen, generiert haufenweise „Pardons“ und „Exgüsés“ und „Entschuldigung, das war jetzt wirklich das letzte Mal.“ Licht und Sauberkeit sind die Feinde jeglicher Patina.

Nicht weniger widersprüchlich sind die Buchandelskunden. Dass sie Bücher mit allerlei Resten an den Fingern ansehen aber nur eingeschweisst kaufen wollen, ist bloss ein Widersprüchchen. Doch wovon schwärmen sie nach der Reise in den abgelegensten Winkel Irlands, in das schöne Städtchen der Provence oder die beeindruckende Stadt in den Anden? Von der kleinen, niedlichen Buchhandlung, verwinkelt und etwas staubig, mit einem kauzigen Buchhändler, der wirklich nur Bücher verkauft, die er selber liest und liebt – echt! Und was wollen sie daheim? Dieses Buch und zwar zack, ist sowieso erstaunlich, dass Sie das nicht hier aufliegen haben. Was, noch immer nicht gefunden? Da wäre ja meine Zehnjährige schneller! Hoppla. Ein Ansatz von Kundenbashing. Endlich.

Meine Schülerinnen bedauern nämlich, dass mir das nicht liegt. Ich kann mich weder darüber amüsieren noch enervieren, dass zwanzig Kunden pro Tag unten an der Treppe fragen, ob es da hinauf gehe. So sind Kunden, so bin ich, so ist das Leben im Verkauf und sonst auch. Voller unnötiger Alltagsfragen und einfacher Alltagsantworten. Und die Komplizierten und die Philosophischen, die kommen zu kurz.

Wo war ich? Aha.

So wahr die Sonne im Osten aufgeht, ist jede Buchhandlung immer zu klein. In der Kleinsten der Kleinen stapelt die Buchhändlerin am Abend ihren einen Birkenstock auf den andern, das braucht nicht mehr Platz als der DUDEN Nr. 1. In der medizinischen Fachbuchhandlung fällt ihr eine Wirbelsäule entgegen, wenn sie Harrisons Innere Medizin einräumt, bei Band zwei dann sogar das ganze Skelett. In der Shop-in-Shop-Grossbuchhandlung ist sie permanent von Kundinnen und Kinderwagen umgeben, die gerade nach dem Weg fragen, im französischen Carrefour-System bewegt sie sich vorsichtig wie auf einer indischen Strasse (lieber rückwärts als in Gegenrichtung gehen), beim System amerikanische Wal-Mart-Schleuse sind ihr 30 cm2 hinter der Kasse zugedacht. Ihre Taschentücher bewahrt sie sowieso im Doppellager zwischen den Stapeln unverkaufter Harry Potter auf. Anträge auf Verbesserung generieren Wohlwollen und Sitzungen, aber garantiert kein Resultat –> Zielkonflikt.

Erstaunlicherweise hat es fast in jeder Buchhandlung irgendwo zwischen Keller und Dachboden etwas, womit man Wasser aufheizen und etwas, womit man Wasser abkühlen kann. Vielleicht weil es in allen Buchhandlungen entweder zu heiss oder zu kalt ist. Ich jedenfalls habe noch keine mit einer ausgewogenen Temperatur erlebt; ein weiterer Grund, sich für die Harmonisierung des Wärmegrades zwischen Kundschaft und Personal einzusetzen.

Und zum Schluss noch dies: Dieser Eintrag ist eine Assoziation zu einer netten Nachricht einer ebensolchen Branchenkollegin, die über Mittag die Buchhandlung nicht verlassen kann, sondern dort essen muss (Happen um Happen, wenn sie gerade keine Kunden hat):

Wenn ich arme Sau in den Flur will, dann muss ich den Kleiderständer entfernen, sonst ist die Tür blockiert. Einzige Möglichkeit: vor den Kühlschrank damit. Dann braucht es eine sportliche Hüftverdrehung meinerseits, und ich bin im Flur. Wenn ich später an den Kühlschrank will, muss der Ständer wieder vor die Tür. Wenn ich magersüchtig wäre, könnte ich mir den Hüftschwung sparen. Na gut, dann würde ich wohl auch den Kühlschrank kaum brauchen. Manchmal kommen noch ein paar Altpapierstapel dazu, über die man hüpfen, klettern oder balancieren muss; dann wird es schon fast ein sportlicher Parcours. Ich habe mir vom Christkind eine Wandgarderobe gewünscht, irgendein Doofteil mit ein paar Haken dran, aber das Christkind ist leider taub.

Vom Märit zum Markt

Dass unsere Lehrmittel veraltet sind, liegt nicht an unserem Berner Schulverlag, der macht viele neue Sachen, die ich schon verschiedentlich gelobt habe, vorgestern gerade das Zahlenbuch.

Drei Jahre nach dem ersten Schritt in Richtung Privatisierung, soll er nun also verkauft werden. An „pickelnde“ deutsche Grossverlage. Nicht weil die so böse sind, sondern mangels schweizerischer Nachfrage. Roland Disler vom Luzerner Lehrmittelverlag war der einzige, der sich für den Verbleib in der Schweiz stark gemacht hat, wie Der Bund heute meldet:

Im Eigentum einer deutschen Grossfirma werde der Schulverlag nicht lang selbständig produzieren. Seiner [Roland Dislers] Ansicht nach wäre es „eine Kapitulation, wenn die Schweiz nicht mehr fähig wäre, für ihre Volksschulen eigene Lehrmittel zu entwickeln.“

Oh, du liebes Bern! Die grösste schweizer Fachbuchhandlung Huber & Lang wurde längst und samt Verlag vom deutschen Hogrefe gekauft, die beiden grössten Buchhandlungen am Platz, Thalia Bücher und Stauffacher, gehören beide der Thalia Holding.

Wozu etwas sagen? Warum noch fragen? Denn die Antwort mein Freund, kennt nur der Markt. Und sie ist immer richtig.

Danke.

Der kleine Unterschied

Heute war ein Ron-Hubbard-Tag. Also einer von den Tagen, an denen ich weiss, dass ich an anderen nur 10% meiner Möglichkeiten ausschöpfe, weil ich darin unterbringe, was ich am Morgen noch als „nicht (in diesem Leben) erledigbar“ deklariert hätte.

An diesem bereits seit Wochen eng verplanten Sonntag kamen noch ein Notfall (mit glücklichem Ausgang) und ein kulinarischer Beitrag zum kommenden Elternabend dazwischen. Und trotzdem habe ich es geschafft, vor High Noon eine uralte Pendenz abzuhaken.

An der Berufsfachschule gibt es so Unglückstopics, die in verschiedensten Fächern und Lehrmitteln auftauchen, aber nirgends so richtig aktuell. Die eigentlich fächerübergreifend unterrichtet werden sollten, aber für die sich dann doch keiner so ganz zuständig fühlt. Zum Beispiel die Mehrwertssteuer, das Urheberrecht oder die Normierung.

The only way out ist in solchen Fällen jemand, der das Thema an sich reisst, ein Dossier für Lernende macht und das auch anderen Topic-betroffenen Lehrpersonen ans Herz legt. Dies munter motiviert und mit dem fröhlichen Input, dass sich alle auf eine Terminologie einigen.

Ich habe nun also den Abend damit verbracht, Unterlagen zu erstellen und eine Bresche für einheitlichen Unterricht zum Thema Nummern und Normen im Buchhandel zu schlagen.

Erfolg ungewiss.

(Jawohl, das ist er. Der kleine Unterschied zwischen Scientology und Schule, zwischen Fundamentalismus und Fundament, zwischen Blindung und Bildung.)