Herr Raus Trennwände haben mir zu denken gegeben. Erfolgskontrollen sind ja auch Erfolgsprognosen. Sie sagen: „Wenn Sie so weitermachen, sollten Sie bei Ihrer Abschlussprüfung diese Note bekommen.“ Ich sehe Tests als Qualitätsmerkmal meines Unterrichts.

Im Fach „Betriebs- und Verkaufskunde“ kann ich offene Fragen stellen und eine Antwort bezogen auf die Lehrfirma fordern, was Abschreiben obsolet macht. Dafür muss ich aber die Lehr-Orte kennen, auch diesen Anspruch habe ich an mich. Ich mache Tests zwar ähnlich, aber immer neu und teile manchmal auch in einer Klasse verschiedene Tests aus. Die Lernenden wissen, dass sie damit rechnen müssen. Und ich stelle Fragen, für die man „sattelfest“ sein muss.

Da die lange Debatte um die Buchpreisbindung das Interesse neuer Personenkreise an unserer Branche weckt, nehme ich doch zur Veranschaulichung ein paar Beispiele aus dem Unterrichtsstoff „Preisbindung in der Schweiz“.

Der Sammelrevers ist ein Vertrag, der die Preisbindung in der Schweiz regelt, während Deutschland und Österreich je ein Gesetz ziemlich ähnlichen Inhalts kennen. Diese Vereinbarungen haben eine Geschichte, die viel älter ist als das, was die Wirtschaft heute umtreibt. Das Ergebnis ist bis dato der effizienteste und vielfältigste Buchmarkt der Welt: der deutschsprachige.

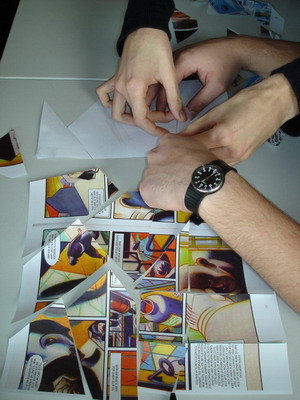

Der Sammelrevers ist zwar kaum zwei Seiten lang, jedoch in einer für die Lernenden schwer verständlichen Sprache abgefasst. Deshalb gebe ich ihnen den Auftrag, die einzelnen Abschnitte in Gruppenarbeiten zu vereinfachen und sie mit Beispielen aus ihrem Berufsalltag zu ergänzen. Im besten Fall sehen die Ergebnisse so aus:

Nach Sammelrevers können Buchhandlungen Bibliotheken 5% Rabatt auf dem gebunden Preis gewähren – sofern diese öffentlich zugänglich sind. Im Alltag bedeutet das, dass die LibRomania der Stadt- und Universitätsbibliothek 5% Rabatt auf der neuen Isabel Allende gewährt, aber nicht dem Romanistik-Professor, obwohl der eine beeindruckende Privatbibliothek hat. Nach Sammelrevers können Autoren die Bücher des Verlages, in dem ihr Werk erscheint, mit unbegrenzt viel Rabatt beziehen, sofern sie für den Eigenbedarf sind. Im Alltag bedeutet das, dass Lukas Hartmann, wollte er das neue Buch von André Glucksmann verschenken, dieses zum Selbstkostenpreis kaufen könnte. Im Sammelrevers sind Mengenrabatte festgelegt: Ab 10 Stück des gleichen Titels 5% Rabatt, ab 20 Stück 10%, ab 50 Stück 12.5%. Im Alltag bedeutet das, dass der Chinderbuechlade einer Lehrerin, die mit ihren 24 Lernenden Oliver Twist lesen möchte, 10% Rabatt auf dem gebundenen Preis gewähren kann.

Meine Testfragen wären beispielsweise:

Ein Oberstufenlehrer möchte eine Wirtschaftsgeschichte für seine Schulstufe. Sie empfehlen: Geschichte der Wirtschaft im Beltz Verlag. Der Lehrer ist sehr zufrieden und bestellt 20 Exemplare des Titels. 19 für die Klasse, eines für die Schulbibliothek. Welchen Nachlass können Sie gewähren? Ein Autor hat eine grosse Bibliothek, die aber nicht öffentlich zugänglich ist. Darf er die Bücher aus „seinem“ Verlag mit Rabatt beziehen?

Meine Erfahrung ist, dass die „Sattelfesten“ das locker lösen und die Unsicheren im Zweifel bleiben, egal wie sehr sie links und rechts schielen. Trennwände möchte ich lieber nicht, denn die verstellten ja auch mir den Blick aufs Ganze.