frage ich mich, wie ich bloss je der Meinung sein konnte, ich hätte den Überblick. Die Pflanzen dorren, die zu kleinen Töpfe werden auch noch den überlebenden den Garaus machen, die letzten Dinge aus dem Umzug bleiben wohl für ewig unmonitert, die Wohnung ist schmutzig, die zu korrigierenden Tests stapeln sich munter, die korrigierte Beige ist wesentlich kleiner und die Schuhcreme ausgegagen. Vor mir liegen vier Memorysticks mit schlecht benannten Dateien und Bildern, die ich nicht mehr zuordnen kann, aber doch irgendwie kennen müsste. Meine Termine diese Woche scheinen mir wenig sinnvoll, es geht dabei um lauter unlösbare Probleme. Zum Glück wird das Wetter schlecht und hat das Kind Schulferien und kann helfen.

Dann mal los.

Kategorie: Leben daneben

Ausserschulisches und Vermischtes

Ver zettelt

Eigentlich kann ich Zettel nicht ausstehen, ich mache mir die nur, wenn ich nicht weiss, wo etwas hingehört. Bei mir ist so gut wie alles elektronisch, ich scanne jeden Freitag ein, was noch herumliegt.

Gerade jetzt ist so ein glücklicher Moment, wo ich alles überblicke, sogar die Zettel. Vielleicht weil Oster-technisch weniger Leute im Schulhaus sind und somit weniger Neues dazu kommt.

Nun gibt es einen Zettelhaufen Notizen zur praktsichen Prüfung wie „Antwortcouverts für Rücksendungen der Prüfungsprokolle (Adressen woher? Porto wer?)“ oder „Einsatzplan personalisieren“ oder „Wegleitung in Heftform“. Dann gibt es ein paar Zettel mit Zeugs für mich als BAM-Standleiterin 2012; überschaubar, es geht erst um Termine und Listen mit Namen für den Einsatz. Dann ein paar Zettel mit Pendenzen zum Thema Mittelbeschaffung oder Fundraising (für Prüfungsfeier, für Stipendien Fachausweis, für Härtefälle, für Nicht-Bugetiertes). Dazu kommen Post-its mit Unterrichtsvorbereitung und Inputs von Azubis zum Pegasus oder zur Infrastruktur im Schulhaus, denen ich versprochen habe, das anzuschauen.

Den Rest von dem, was zu tun wäre, ist elektronisch vorgeordnet und wartet auf die Überarbeitung, darunter auch eine Menge Telfonnotizen von offensichtlich unerreichbaren Leuten.

Die elektronsiche Ablage ist im Vergleich zu Zetteln ästhetischer. Aber gerade weil das Unerledigte genau so ordentlich aussieht, ist es manchmal gar nicht einfacher abzutragen als das Zettel-Zeugs, das nach Erledigung zerknüllt wird.

Bühnen der Woche

Konzert des NMS- Chors, es sagen Kind und Mann.

Mit Nichte und Neffe im Theater: Die kleine Hexe.

Zum Schluss Schlagkräftemessen unter dem Baldachin.

Auf die ledige Frau!

Heute wäre ein guter Tag für Recherchen gewesen. Es regnete, ich hustete, es war Internationaler Frauentag. Zum Beispiel hätte ich gerne meine Lieblingsthese belegt: Ohne ledige, kinderlose Frauen gäbe es in Mitteleuropa keine Gleichberechtigung. Wir stünden nach wie vor in der Küche und Kirche und schwiegen dabei („Mulier taceat in ecclesia et in confoederatio“). Leider hielt mein Alltag andere Aufgaben für mich bereit.

Trotzdem will ich zur Feier des Tages eine Handvoll prägender lediger Frauen vorstellen, ohne die mein heutiges Leben mit Sicherheit schlechter aussähe.

Luise F. Pusch (*1944): Sie zeigte im ausgehenden 20. Jahrhundert, dass Frauen in Veröffentlichungen sprachlich gar nicht oder in völlig unangemessener Weise vorkommen und sie brachte das bis heute oft verhöhnte „Binnen-I“ unter die Leute. Was viele weniger wahrgenommen haben: Sie wollte kein geschöntes Bild der Frauen in der öffentlichen Sprache, sondernauch die BetrügerInnen und MörderInnen benennen, denn: „Frauen sind zu allem fähig.“

Laure Dupraz (1896-1967): Die Welschschweizerin war Trägerin einer Erbkrankheit, die bereits ihre Brüder dahingerafft hatte. Ein Glück für die Entwicklung der Pädagogik in der Schweiz, denn sie beschloss ein eheloses Leben. Laure Dupraz lernte schnell Deutsch, studierte Mathematik und Philosophie und widmete sich schon bald intensiv der Aufgabe, Lehrerinnen und Lehrer auszubilden. 1944 wurde sie zur ausserordentlichen Professorin für Pädagogik in Fribourg ernannt, der relevanteste Posten, den eine Frau auf dem Gebiet bis dahin in der Schweiz je erreicht hatte. Für die Förderung der Mädchen und gegen die Stigmatisierung Schwacher hat sie unendlich viel getan: Mit ihrer frommen Art hat sie viele Tabus an der Uni gebrochen, dank ihrer Sprachgewandtheit viel geschreiben, übersetzt und analysiert. Das alles hat jedoch nicht dazu geführt, dass sie heute bekannt wäre.

Emma Graf (1865-1926): Die zahlreichen Verdienste der Bernerin sind vielleicht bekannter als bei anderen, dies wohl dank ihrem Engagement für das Frauenstimmrecht. Ich persönlich denke oft an Emma Graf, wenn ich mit dem Heulen und Wehklagen der „Verteilzeitlichung“ und „Verweiblichung“ des Lehrerberufes konfroniert bin. Sie hat sich als (ledige!) Redaktorin der Schweizerischen Lehrerinnen-Zeitung vehement dafür eingesetzt, dass verheiratete Frauen diesen Beruf ausüben dürfen, während ihre Kollegen lange der Meinung waren, die beiden Aufgaben liessen sich nicht verbinden. In dem Zusammenhang war der Kampf um die Lohngleichheit nicht weit, den Emma Graf ebenfalls mit spitzer Feder geführt hat.

Rosa Neuenschwander (1883-1962): Die Buchhändlerin, Gründerin der Verkäuferinnenschule, Berufsberaterin und Schafferin guter Lehrstellen für leistungsschwächere Mädchen, begleitet mich fast täglich. Sie steht für Gelassenheit in einer Berufswelt, die der meinen erstaunlich ähnlich ist. Dadurch, dass sie ihre Priorität ein Leben lang bei der Förderung der Frauen im Beruf setzte, erreichte sie politisch ähnlich viel für die Frauen wie die politischen Vorkämpferinnen. Meine Mutter hat das Leben von Rosa Neuenschwander recherchiert und es im Pegasus 87 (S. 3 ff) und 88 (S. 4 ff) beschrieben.

Ruth Driefuss (*1944): Das Gefühl, dass sich mit Ruth Dreifuss die Perspektive der Frauen und der Blick auf die Frauen in der Schweiz verändert hat, hält bei mir an. Die erste Sozialdemokratin und die erste ledige Frau im Bundesrat (wenn ich mich nicht irre, auch die letzte ledige), hat Frauenthemen gesetzt und mit einer coolen Beharrlichkeit daran festgehalten, die seither ihresgleichen sucht. Ohne sie keine Mutterschaftsversicherung, ohne sie keine Fristenlösung, ohne sie ein internationales Parkett mit wesentlich weniger Schweizer Frauen (weil vor ihr Frauen im Aussendepartement höchstens Sekretärin waren). Sie veränderte das Selbstbild der Frauen und das Frauenbild des Landes.

Cosa sarà

Heute habe ich eine alte – wirklich sehr alte, gar eine der ersten CDs in unserem Haushalt – in die Schule mitgenommen. Vielleicht kannte ihn ja doch noch jemand von den Jungen, den Lucio Dalla. Ich hatte je eine Lektion in zwei Klassen des zweiten Lehrjahres. In der ersten kannten ihn die drei Damen mit italienischen Wurzeln, die wussten auch, dass er das Zeitliche gesegnet hatte und bedauerten das sehr. Während die Azubis am Ende der Stunde ihre Unterlagen einpackten, begleitete sie auf eigenen Wunsch Cosa sarà.

In der nächsten Lektion erwähnte ich zu Beginn kurz, dass ich eine Dalla-CD dabei hätte, worauf jemand aus der Klasse dessen bevorstehendes Konzert in Basel empfahl. Einige wussten bereits, dass er da nicht mehr singen würde, andere erschraken ein wenig.

Je älter ich werde, desto dümmer erscheint es mir, den Horizont der Jugend zu unterschätzen.

Dalla zur Nacht.

Dalla zum Morgen.

Wahrnehmungsstörung

Menschen reagieren scheints unterschiedlich auf die alltägliche Überforderung. Manche finden die Buchstaben auf der Tastatur nicht mehr oder können die Waschmaschine nicht mehr bedienen, sie vergessen die Namen ihrer Mitarbeitenden oder ignorieren Geschäftstermine. Ich kriege Wahrnehmungsstörungen. Ich merke tagelang nicht, dass der Zucker im Kühlschrank falsch ist und das Kochsalz nicht ins Bad gehört. Nun ist es wieder einmal soweit:

Freitagabend musste ich noch die neu eingerichteten Arbeitsplatz einer Praktikantin prüfen, damit sie morgen wirklich hat, was sie braucht. Normalerweise ist dazu keine Checkliste nötig, aber weil die Symptome mir schon die ganze Woche nachschlichen, habe ich eine mitgenommen. Ich hakte ab und stellte fest, dass der PC fehlte. Fünf Minuten bevor die Herren ins Weekend wollten, schreckte ich also unseren IT-Support auf. Der nahm einen Augenschein. Der PC stand am Platz. Veni vidi vici.

Nun übe ich Entspannung.

Good News

Heute war die Expertenschulung für die erste Prüfung nach der Reform. Ich war Referntin und gehörte zu den Dienstältesten. Ob sich wohl jemand der heute hier Mitlesenden noch daran erinnert? Nun ist also der letzte Teil der Planung getan, wir konnten viele neue, junge Expertinnen und Experten gewinnen. Damit haben wir ein Ziel erreicht, das mir fast das grösste Anliegen war. (Berufe mit verhältnismässig vielen älteren Prüfungsexpertinnen und -experten können junge Menschen nicht dauerhaft ansprechen, hochgelobte Erfahrung hin oder her. Ich jedenfalls freue mich darauf, meinen Chefexpertinnenposten weiter zu geben.)

Anfang Februar hat eine unserer Azubis ihr Kind bekommen, genau in der Hälfte der Lehrzeit. Alles klar und wunderbar, alle gesund und munter, ihre Auszeit während der Lehrzeit ist gütlich geregelt. Darüber bin ich froh. Ich muss aber auch sagen, dass Schwangerschaften an der Abteilung Buchhandel noch nie ein grosses Drama waren, obwohl es regelmässig vorkommt, dass eine Lernende deswegen die Lehre kurz oder länger unterbricht.

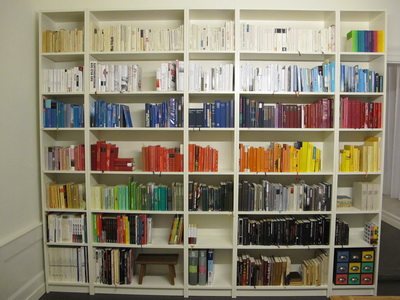

Dank meiner fleissigen und Buch-affinen Familie ist die erste Bücherwand fertig eingeräumt. Mit Ordnungssystem rein nach Farbe. Auch blaue Taschenbücher von Max Frisch stehen nicht nebeneinander, wenn’s nicht das gleiche Blau ist. Gefällt mir gut so.

Schiffsmeldungen

Der Umzug ist vollzogen, nun müssen wir nur noch die alte Wohnung abgeben. Letzteres sei „ein ganz besonderer Stress in der Schweiz“, meint mein neuer deutscher Nachbar. Könnte stimmen, wir notieren schon beim Einzug alles Defekte und sei es noch so klein, um nicht für Dellen, Absplitterungen, Verbogenes und Fehlendes grade stehen zu müssen, wenn wir dereinst hier wegziehen. In der Deutschschweiz liebt man detailreiche Aufzählungen handwerklich relevanter Kleinteile und deren Verhalten und Zustand, was sich eben in der sog. Mängellsite manifestiert. Kein Wunder ist die Wiege der Berufsbildung gerade hier.

Die Bibliothek ist reduziert und vor allem deswegen schon zu einem guten Teil eingeräumt. Das Kind findet, die Bibliothekarinnen-Grossmutter versuche das Gesetz des Chaos auszuhebeln, indem sie aus ästhetischen Gründen farblich ordne, aber auch noch nach Grösse (weil’s dann noch schöner aussieht), nach Genre (weils dann praktischer ist) und – liesse es sich irgendwie einrichten – doch noch nach Autor (der bibliothekarischen Logik wegen). Da aber Alfred Andersch nicht nur gleich grosse rostrote Bücher im Aufbau Verlag geschrieben hat, werden wir Abstriche machen müssen.

Ich schreibe dies aus einer beinahe eingeräumten Küche auf einem beinahe abgeräumte Tisch mit Blick auf die Strasse und in die Wohnstuben des Nachbarhauses. Vor dem Küchenfenster wippen vermummte Köpfe vorbei, es ist immer noch bitterkalt. Die Minustemperaturen haben unseren Umzug zum eisigen Erlebnis gemacht – ich war froh, dass wir uns für eine (verhältnismässig neue) Umzugsfirma eines Südosteuropäers entschieden hatten. Diese zähen Zügelmänner arbeiteten auch bei -15° präzise und schnell, und ich dachte mehr als einmal: Zum Glück führen die Umzüge durch und nicht Kriege.

So, nun gehe ich weiter auspacken.

Zwischen Tür und Angel,

Umzugskartons, Mitarbeitergesprächen, Klassenlisten, Notenschluss, CMS, CRM, Nachmieteranfragen, Vermietervergesslichkeiten, Schulreformen und selbstverschuldeten Irrtümern

fliegt die Zeit. Ich muss bloss aufpassen, dass ich nicht vergesse, dass sie das Leben ist.

one more step

Der neue Pegasus ist da. Seit Jahr und Tag höre ich, für Buchhändlerinnen und Buchhändler gebe es so wenig Entwicklungsmöglichkeiten. Deshalb ist diese Nummer auch als Replik gedacht. Ein Klischee zu kontern ist enorm schwierig, aber wenn etwas hilft, dann sind es Fakten. Und die liefern sechs Ehemalige unserer Schule. Ich habe jedenfalls grosse Freude daran.

Und noch etwas Schönes: In unserer neuen Wohnung sind die Lichtquellen fertig. Hier in der alten ist nur noch blendende Baufassung – Point of no return, eine Lesefamilie wie uns zieht es nun definitv fort.