Die grösste Diskrepanz meiner Selbst- und Fremdwahrnehmung ist Schlagfertigkeit. Meine Umwelt hält mich für schlagfertig, während mir mein verbales Leben als einziger Treppenwitz erscheint. Und auf jeder Stufe stehen Fettnäpfe.

Dieses Jahr muss ich offensichtlich einige verabschieden, die sich genau darüber Gedanken und dafür von mir geliebte Kunst gemacht haben. F.K. Waechter, Carlo E. Lischetti, Hanns Dieter Hüsch. Wehe, Tomi Ungerer ist der nächste!

Über Hüsch soll man neben den Nachrufen in der Presse bitte auch im Lehrerzimmer und auf der Vorspeisenplatte lesen.

Wer bei der Kaltmamsell noch einmal scrollt, kommt zum treffenden Eintrag über Aufklärung versus Romantik unter besonderer Berücksichtigung des Büroalltags, der (m)einen Nerv trifft.

Und wer sich eines von etlichen Beispielen fehlgeleiteter Schlagfertigkeit in der Buchhandlung zu Gemüte führen möchte, möge im Kommentar weiter lesen.

Kategorie: Leben daneben

Ausserschulisches und Vermischtes

Tischgespräch [6]

Vater:

Jetzt ist Lischetti tot.

Mutter:

Ja, leider. Ich habe es in den Todesanzeigen gesehen.

Kind:

Wer ist Lischetti?

Vater:

Ein Künstler, ein Sprachmacher, kein Abwart, aber ein „Gegenwart“, der nach allen Seiten putzte.

Kind [lacht laut]:

Und sonst, was hat er sonst noch gemacht?

Vater [liest aus dem Nachruf vor]:

„Weiter als weg kann man nicht gehen“, „Du kung, ich kung, wir kung“, „Der Alltag findet im All statt.“

Kind [immer noch laut lachend]:

Der ist gut.

Mutter:

Der war gut und ist tot.

Vater:

Ja, er hat sich umgebracht.

Kind:

Wie?

Vater:

Das weiss man nicht, es steht nie in der Zeitung.

Mutter:

In der Todesanzeige steht, er sei an Nulosevose gestorben.

Vater:

Ja. Nutzlose-Selbstvorwurf-Seuche.

Kind:

Was gibt es sonst noch für unheilbaren Krankheiten? Ich meine auf der ganzen Welt?

Vater:

Aids, Ebola, Malaria, wenn man es zu spät merkt. Aber eigentlich kann man bei keiner einzigen Krankheit mit Sicherheit sagen, dass 100% daran sterben.

Kind:

Und die Pest? Heute in der Schule hatten wir über die Pest. [Zeichnet den Weg der Pest von China via Europa nach Skandinavien kommentierend in die Luft und erklärt ganz lange.]

statt Leserbrief

Endlich habe ich meine wichtigsten Quellen fertig befragt und die Interviews, Kommentare und Blogbeiträge zum Swisscom-Debakel gelesen. Quer durch die Sonntags-, Werktags- und Wochenpresse und auch im TV scheint man sich einig: das war ein PR-GAU des Bundesrates.

Ich sehe das anders, könnte die nächsten Tage locker mit dem Verfassen von Leserbriefen verbringen und würde von allen Seiten den Vorwurf der Paranoia einkassieren. So mache ich doch lieber einen mittäglichen Gedankensprung im Blog.

Mir kann niemand erzählen, dass Super-Minister-Blocher, von den Medien akzeptierter Chef unsere Landes (O-Ton WOZ Nr. 48: „was zum Henker legitimiert diesen Mann?“), sich unbedarft und unprofessionell mitgeteilt hat. Wenn ich mich mit einem blocher’schen Aspekt wirklich auseinandergesetzt habe, so ist es seine PR-Professionalität. Ein erfolgreicher Unternehmer, Rhetoriker und von der Kanzel sozialisierter Mensch leistet sich keinen solchen Schnitzer. Das war kalkuliert, wir werden es noch mehr erleben.

Zuerst redet die reiche Rechte ein gesundes Staatsunternehmen schlecht. Wenn’s nicht klappt, lassen sie es unter dem Deckmantel längst fälliger neuer bundesrätlicher Informationskultur (O-Ton Der Bund Nr. 283: „Mit Christoph Blocher hat das Parlament … einen Politiker… gewählt, der sich weigert, Harmoniefassaden mitzutragen…“) crashen und reissen das Ansehen der ganzen Regierung mit.

Es ist nur folgerichtig, dass ihr politischer Einfluss gross genug bleibt, um grobe Unternehmensfehler zu verhindern. Denn so funktioniert die optimale Vorbereitung auf Privatisierung, so bastelt man sich billige Beteiligungen an einem währschaften Unternehmen. Natürlich auf dem Rücken der Underdogs, allen voran auf dem des Personals, das man auf Rechnung des ach-so-verschuldeten Staates locker abstösst.

Zur Historie: Private, liberal und innovativ, zeigten vor hundert Jahren mehr Unternehmergeist als der Staat. Und dafür bin ich ihnen, gerade wegen unserer tollen Eisenbahn, sehr verbunden. Diese Firmen gingen dann aus finanziellen Gründen an den Staat, der stabile Unternehmen mit guten Arbeits- und Ausbildungsplätzen daraus machte. Die SBB zum Beispiel verfügt heute über die modernste und normierteste Infrastruktur weltweit, ihre vielseitigen Ausildungsplätze und Weiterbildungsmöglichkeiten werden europaweit bewundert. Aber die rechten Ränkelspiele haben schon begonnen. Ich bin entsetzt, dass es kaum (oder gar keine?) Medienmenschen gibt, die sich Blochers Strategien über die Jahre hin genau ansehen.

Wenn wir gut leben und handeln wollen, braucht dieses Land vier Pfeiler, deren tadelloses Funktionieren unsere Entwicklung garantiert:

Hier steht Stabilität vor Preis. Für einmal bin ich froh um die Trägheit unseres Systems, ich bin froh für jedes halbe Jahr der Verzögerung, in dem sich weitere schlechte Beispiele aus dem Ausland häufen. Und über solche Schlagzeilen kann ich mich nur wundern, wie wenn Liberalisierung eine allegemein anerkannte Kompetenz wie das Problemlöseverhalten im Pisa-Test wäre.

Doch sollte die Swisscom verkauft werden, werde ich einen Prognose-Wettbewerb ausrufen. Mit veritablen Buchpreisen, versteht sich.

Solution

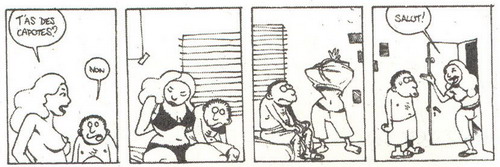

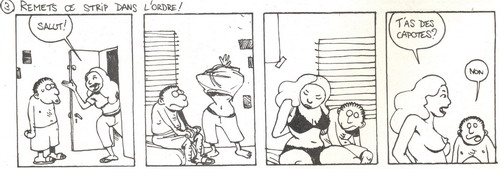

Remets dans l’ordre

[Source: „Psikopat“ 168; soultion suivra demain]

Tischgespräch [4 + 5]

Wie andere Eltern flikrn oder filmen, schreibe oder nehme ich Dialoge mit dem Kind auf. Einige davon landen hier. Als das Kind in der ersten Klasse war, lief im Quartier ein (inzwischen gescheiterter) Pilotversuch mit Frühenglisch. Und heute ist mir eine Gesprächsnotiz von 2001 zu diesem Thema in die Hände gefallen:

Mutter:

Willst du das Frühenglisch bei Frau R. besuchen?

Kind:

Ja, sicher!

Mutter:

Das finde ich gut.

Kind:

Englisch ist schliesslich eine Sprache für die ganze Welt.

Mutter:

Na ja, die Chinesen reden es kaum.

Kind:

Aber wir haben ja auch keine chinesischen Gäste!

Mutter:

Wie meinst du das jetzt?

Kind:

Wenn wir Gäste haben, die eine Sprache sprechen, die ihr nicht könnt, redet ihr immer Englisch.

Mutter:

Auch wieder wahr.

Ich habe die Notiz zusammengesetzt mit einer vom vergangenen Juli, als das Kind wieder eine Englisch-Entscheidung zu treffen hatte:

Mutter:

Nach den Ferien in der neuen Schule gibt es Englischunterricht. Aber für euch Fünftklässler ist er noch freiwillig. Die Lehrerin empfiehlt es nur denen, welchen Französisch leicht fällt. Dazu gehörst du eigentlich.

Kind:

Ich mag aber nicht. Mir ist es zuviel. Eine neue Schule und neue Kollegen und daneben noch Musik und Fussball.

Mutter:

Erinnerst du dich, was du mir damals geantwortet hast, als ich dich fragte, ob du zu Frau R. ins Frühenglisch möchtest?

Kind:

Nein.

Mutter [kramt alte Gesprächsnotiz hervor]:

Das hier. Was meinst du?

Kind:

Ich überlege es mir noch einmal. Sag mir noch genau, wie viele Lektionen es wären.

Ich erinnere mich, dem Kind zwei Tage später das Anmeldeformular erneut unter die Nase geschoben zu haben und weiss, dass es diese Anmeldung zügig ausgefüllt hat. Beim Anschreiben des Couverts hab‘ ich noch einmal gefragt, ob das Kind sich sicher sei? Und ich erinnere mich genau an die Antwort, die auch notiert gehört: „Es ist schon viel neben allem anderen. Aber als ich klein war, hatte ich Recht.“

Tradition

Nach einem laut Presse „wertkonservativen“ Abstimmungswochenende blieb es in Bern noch einen Tag länger althergebracht. Heute war „Ziebelemärit“ und Konservativeres als ein Fest zur Lobpreisung der Zwiebel ist wohl schwer zu finden. Ein Besucher im Auftrag der Berliner Morgenpost hat sich berechtigterweise gefragt, wie man an einem verpflotschten, kalten Tag im November um vier Uhr morgens aufstehen könne, um kunstvoll gebundene Zwiebeln zu erwerben, vor allem wenn es sich um einen Montag handle? Dazu isst man Zwiebelkuchen, mit dessen Völle man pünktlich und zur Arbeit erscheint. Ja, warum? Es ist halt Tradition.

Die Kundinnen und Kunden der Buchhandlungen bleiben entweder weg, weil sie den Trubel und die überall aus Caren ausgeschütteten Touristen nicht ertragen. Oder sie fragen nach dem Weg und dem Programm, während sie triefende Esswaren und Convettis in die Läden mitbringen. Für Buchhändlerinnen ist der „Zibelemärit“ hauptsächlich ein Putzfest, weil es drinnen (Bild) genau so aussieht, wie draussen. Aber Putzen gehört ja auch zur schweizerischen Tradition.

Kampfzone: die Folge [2]

Der Ministerpräsident Villepin hat die Mitarbeiterinnen der Quartierzentren aus den Vorstädten eingeladen. Djamila Yalcin war froh, stets korrekt gekleidet bei der Arbeit zu sein, denn Monsieur brauchte die medienwirksamen Stellungnahmen schnell, zum Umziehen hätte die Zeit nicht gereicht. Seine Antworten an die 15 Frauen von den Quartierzentren decken sich mit dem, was er schon am TV erzählt hatte. Kürzungen rückgängig und Polizisten freundlicher machen will er. Djamila Yalcin fragt sich, wie lange es dauert, bis er dieses Versprechen vergessen hat und ob diese Zeit ausreicht, um etwas zu verändern.

Diese Unruhen in Frankreich und die Reaktionen der umliegenden Länder sind für mich ein wichtiges Kapitel, lehrreich und zynisch zugleich. Lehrreich, weil ich mir innert wenigen Wochen ein wertvolles Archiv an politischer Argumentation zulegen konnte. Zynisch sind für mich die Reaktionen von denen, die im allgemeinen Eurabia-Taumel das Problem auf den Islam oder die Polygamie abschieben. Hier sei aber klar gesagt, dass ich nicht zu denen gehöre, die solche Äusserungen unterbinden wollen, im Gegenteil, ich will, dass diskutiert wird, auch über solche Fragen.

Aber ich halte 18 Tage und über 40 zerpflückte Zeitungsartikel nach meiner Kampfzone-Kritik immer noch dagegen. Ich kenne die Geschichte der Banlieue ein wenig, und ich kenne die Geschichte der Ghettoisierung, auch in anderen Ländern. Je neuer eine Entwicklung, desto schwieriger ist sie natürlich zu beurteilen. Zum Beispiel habe ich keine Ahnung, ob die Vertreter der Moscheen, die diesen November viele Jugendliche von Gewalt abhalten konnten, dies aus sozialem Engagement taten oder lediglich, um sich eine neue Funktion als Ordnungshüter zu verschaffen. Letzteres würde mir grosse Sorgen bereiten.

Aber ich wage die, die den Islam als Auslöser für die Jugendunruhen in Frankreich verantwortlich machen, zu fragen, ob sie je in Wohnblöcken gelebt haben, in denen kein Lift funktioniert? Hier kann ich nämlich als Hochhauskind vom Stadtrand mitreden und auch sonst noch in einigen Dingen. Ich kenne das Gefühl, sich vor der Angabe der eigenen Adresse zu fürchten, ich kenne die Wut über die Verblüffung der Leute, die nie einen lesenden Menschen hinter so einer Postleitzahl vermutet hätten. Und ich kenne die Unterschiede bei der Reise durch die Stadt. Die Busse in die guten Quartiere sind neu, die in mein Quartier sind alt. Die gleichen Buschauffeure, die auf der Linie in „meine“ Hochhaussiedlung niemanden anschauen und schon gar nicht grüssen, scherzen und lachen mit den Fahrgästen, wenn ich in ein besseres Viertel fahre. Ich kenne auch den Wunsch, Nachbarinnen zu töten. Nämlich dann, wenn ich mit 500 von ihnen zehn Waschmaschinen teile und das Kind die ganze Nacht gekotzt hat.

Es mögen zu kleine Dinge sein für grosse Leute, Soziologen, Philosophen, Journalisten, die uns mitteilen, dass solche Unruhen hier in der Schweiz nicht möglich wären. Unsere vernachlässigten Randquartiere sind vielleicht 50 Jahre alt. Die Banlieue sind 150 Jahre alt, auch wenn die Hochhäuser erst in den Siebzigerjahren entstanden sind. Ich bin sicher, es gibt Quartiere in Frankreich, da ist nichts mehr zu retten, weil die Architektur katastrophal und die Durchmischung nicht gegeben ist, die wird man früher oder später umbauen müssen. Einen solchen Fall kenne ich in der Schweiz jedoch nicht.

Ich will auch nicht unsere kleine Misere in Vergleich zu der französischen grossen hochrechnen. Aber die Schlussfolgerung, wer nicht hauptsächlich Muslime in seinen unrenovierten Hochhäusern habe, werde von Unruhen verschont, finde ich unhaltbar.

Das Beste für die Schweiz wird sein, nach Frankreich zu schauen und Monsieur Villepin zu bedauern. Ein armer Politiker, der die Rücknahme von Kürzungen als innovative Massnahme verkaufen muss. Das ist, wie wenn man einem mit blutender Hand einen Verband verspricht, dann sagt, nein, das Verbandsmaterial reicht nicht für dich und, nachdem sie infiziert wurde, die Wunde doch noch verbindet und sich dafür gleich selber den goldenen Hippokrates verleiht.

[Hauptsächliche Quelle; auch die nicht funktionierenden Lifte findet man dort.]

Schröder für die Schweiz

Schon zu meiner Praktikumszeit, vor bald zwanzig Jahren, wurden bei Riniger die feudalsten Zigarren gelagert und als Preis für die besten Schlagzeilen ausgesetzt. Ich hätte es wissen müssen.

Tischkantenlektüre

Kommentar im Kommentar.