Gestern haben sich die Forums-Buchhändlerinnen und -Buchhändler aus Anlass der Buch08 in Basel getroffen. Ein bisschen Klatsch und Tratsch und der übliche Zynismus in der Debatte, wie lange die Welt den Buchhandel überhaupt noch braucht. Neu kommen die Witze darüber, wie lange noch gedruckt werden wird. Ein amüsanter Abend mit morbider Prise.

Und heut‘ Morgen war ich noch einmal in Basel an der Verleihung des ersten Schweizer Buchpreises. (Mein Kurzbericht im Forum für den Buchhandel.)

Buchpreise sind eine erfreuliche Entwicklung neuerer Zeit. Sie richten sich viel mehr nach dem Publikumsgeschmack als die literarischen Auszeichungen. Wir hatten diesbezüglich gegenüber der Film- und Musikwelt im internationalen Buchhandel ein Manko, dem lange Jahre fast nicht beizukommen war. Weil Angst vor Trivialität, Standesdünkel und eine – mit Verlaub – alte Generation den Literaturbetrieb dominierten.

Jetzt also ein letzes Aufbäumen eben dieser Generation: Adolf Muschg hat gestern Abend sein nominiertes Werk „Kinderhochzeit“ zurück gezogen. Wie es heisst aus persönlichen Gründen. Offensichtlich hat das Suhrkamp – für mich enttäuschend – nicht zu verhindern versucht oder vermocht. Dies, obwohl nicht der Autor, sondern der Verlag das Werk für den Wettbewerb einreicht.

Das bestätigt die überhebliche Seite Muschgs, die ihm manche vorher schon unterstellt haben. Es macht sich zudem schlecht, die ganzen Vorteile der Nominierung wie Werbung, Lesereisen und mediale Auftritte zu nutzen und einem anderen Autoren den Platz auf der Shortlist wegzuschnappen, nur um sich Stunden vor der Verleihung zu verdrücken.

Mag sein, dass dieser Eklat Buch und Autor morgen etwas mehr Presseplatz verschafft. Aber längerfristig ist Suhrkamp, Muschg und seinem Werk ein Bärendienst erwiesen. Denn genau diese Divenhaftigkeit wird bei publikumsorientierten Preisen nicht akzeptiert und bleibt negativ in Erinnerung. Gut so.

Kategorie: Buchhandel

Mein Unerrichtsfach, meine Branche seit 25 Jahren, meine Abteilungsleitung seit 2007

Mittägliches zur Schulwoche

[Bloggen in meiner Mittagspause. Lange nicht gemacht.]

Die vergangene Schulwoche war eine schöne. Ich blicke gern zurück, weil Erlebnisse attrakiver werden, wenn sie vorbei sind. Schule ist eigentlich eine ziemlich sentimentale Angelegenheit. Ehemalige lieben einen, Gegenwärtige nicht unbedingt. Knatsch aus der Lehrzeit geht im Berufsleben selten weiter, Freundschaft hingegen schon.

Mir hilft im Alltag die Erkenntnis, dass die Berufsfachschule eine Art Ausnahmezustand ist. Wir wählen die Lernenden nicht aus, die zu uns kommen. Und umgekehrt wählen sie nur ihren Beruf – der Schule werden sie einfach zugeteilt. Weil Berufsfachschulen höchstens zwei Tage pro Woche besucht werden, haben die Lehrpersonen meistens über huntert Schüler und können nicht zu jedem eine persönliche Beziehung aufbauen. Sie können vieles tun, um ein gutes Umfeld zu schaffen. Aber im Einzelfall bleibt ihnen oft nur die Reaktion auf Probleme.

Jugendliche zwischen der obligatorischen Schulzeit und der beruflichen Selbständigkeit müssen viele Hürden nehmen. Die, die eine Berufslehre machen, viele gleichzeitig. Die Pubertät und das Kennenlerenen einer völlig neuen Berufswelt, die Abschlussprüfung und die Stellenbewerbung passieren zur gleichen Zeit. Einer oder gar mehrere Umzüge und erste Beziehungsprobleme prägen die Lehrzeit ebenso wie häufige Wechsel des Arbeitsumfeldes, weil Lernende ja möglichst alles in der Firma sehr sollen.

Das habe ich im Hinterkopf, wenn ich mit Ausbilderinnen und Ausbildern spreche. Gerade jetzt, wo die neuen Lernenenden für Sommer 2009 gesucht werden, beträgt meine wöchentliche Telefonzeit manchmal fast einen ganzen Arbeitstag.

Aber einen Katalog für Lehrabbruchrisiken und Schulversagen werde ich nie herausgeben. Auch wenn es effizienter wäre. Die Risiken sind bekannt, sie werden in der Schweiz sehr seriös erhoben und führen zu ausgezeichneten Massnahmen (hier sind wir ein bisschen wie Pisa-Finnland, bekommen regelmässig internationales Lob und empfangen Delegierte aus der ganzen Welt, weil unsere Jugendarbeitslosikeit so tief ist).

Ich bedaure auf der einen Seite, dass Firmen nicht mehr darüber wissen und während ihrer Auswahlverfahren immer wieder ähnliche Fragen stellen. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh. Denn jedes statistische Risiko ist ein Durchschnittswert und Durchschnitt ist eben fast niemand.

Jean-Noël Jeanneney, Googles Herausforderung

Jean-Noël Jeanneney

Googles Herausforderung

Für eine europäische Bibliothek

Wagenbach Taschenbuch 2006

9783803125347

Google hat im Jahr 2005 ohne Zustimmung begonnen, urheberrechtlich geschützte Werke ins Netz zu stellen. Auf die Reaktionen von Autoren und Verlagen versprach Google, die Verbreitung einzustellen, sobald sich der Urheber daran störe. Google minimierte das Urheberrecht zum nachträglichen Einspruchsrecht (Joachim Günter in der NZZ vom 4. November 2008). Das war Jeanneneys Motivation für dieses Buch. Für mich geht es im Folgenden weniger um eine Besprechung, als darum, meine eigenen Sorgen darzulegen. In der Diskussion um die ohnehin verlorene Preisbindung und den wachsenden E-Book-Markt droht der Urheber nämlich unter zu gehen.

Ich wurde später als Jeanneney auf das Geschäft mit dem „digitalisierten Wissen“ aufmerksam. Für mich wurde es im Oktober 2005 zum Thema, als Google sich an der Buchmesse der Diskussion stellte, die sich aus der Ankündigung ergeben hatte, es würden in sechs Jahren 15 Millionen gedruckte Bücher gescannt. Die Google-Vertreter (z.B. Adam Smith von Google Book Search) stritten dabei die Exklusivitätsansprüche auf das Wissen der Welt nicht einmal ab, sie verkauften sie bloss als ein Menschenwohl, gegen das Europa sich hinterwäldlerisch sträubte. Und ich fragte mich:

Jeanneney stellt die gleichen Fragen eloquenter und mit bibliothekarischem Wissen angereichert. Seine Lieblingsthemen sind die Erschliessung durch Volltextsuche und die europäischen Sprachen. Der Buchmarkt von Amerika und Europa ist ungleich, denn Amerika liest fast nur im Original (97%), Europa grösstenteils Übersetzungen. Damit begründet der Autor vor allem, dass „Old Europe“ sich der Scannerei schon rein sprachtechnisch nicht einfach anschliessen konnte. Auf der Grundlage der Informationswissenschaft entwirft er Pläne für den umfassenden Zugang zu digitalisierten Büchern, ohne Autoren und Qualität zu meucheln.

Für ihn sind europäische Sprachen und Suchmöglichkeiten Ergebnisse jahrhunderte langer Arbeit und Teil unserer Identität. Das klingt romantisch, aber nur bis das Internet von Menschen befüllt wird, die nur Internet kennen.

„Googles Herausforderung“ ist heute noch visionärer als es das bei seinem Erscheinen war. Inzwischen stehen Google Book Search eine Mehrheit der US Titel zur Verfügung, gerade neulich hat die weltgrösste Verlagsgruppe Random House die ihren überlassen und einen Gerichtstreit mit Google beigelegt. Die Verlage und Google sorgen mit ihren gegenseitigen Abkommen dafür, dass Millionen Menschen der Zugang zu Millionen Bücher gewährt ist. Wer kann da schon dagegen sein?

Man nennt diese intransparenten Deals gerne pragmatischen Umgang mit dem Urheberrecht. Und schliesslich hat Google schon 125 Millionen Dollar springen lassen, um die Kosten bereits begangener Urheberrechtsverletzung zu begleichen und ein Register für urheberrechtsgeschützte Titel zu schaffen. Das Geld fliesst zwar, aber nur in Mini-Prozentsätzen oder nach Prozessen in die Kasse der Urheber. Trotzdem rechne ich mit baldiger europäischer Kooperation.

Gesetze entstehen und vergehen, das war immer so und ist auch richtig. Die Frage, warum in einer Zeit, in der nach Innovation, Change und Quality geschrien wird, ausgerechnet das Copy Right ins Gras beissen muss, bleibt offen.

Wir haben eine digitale Welt zu gestalten und dazu gehören Bücher. Dass wir dabei gierig und überfordert sind, macht uns blind für die Gefahr: Halbherzige Digitalisierung entfernt uns von Wissen. Für umfassende Digitalisierung ist Wissen Voraussetzung.

Hürden der Woche

Erste Hürde:

Der neue Pegasus ist da. Dieses Mal zum Thema „andere Häuser“ und mit einem Beitrag eines Lehrers aus anderer Schule: Hanjo von arts20. Der „Pegasus“ ist unsere Schulzeitung. Er erscheint in einer Auflage von 440 Exemplaren und wird im Buchhandel ordentlich gelesen. Layout, Produktion und Versand werden von der Schule bezahlt (ich weiss, das ist luxuriös). Konzipieren, Schreiben und Korrigieren tun wir ehrenamtlich und zusätzlich und diese Woche war’s mir gerade etwas gar viel.

Zweite Hürde:

Schlusssitzung unserer Berufsbildungsverordnung beim BBT. Das ist eine formale Angelegenheit, aber keine reine Formsache. Nach der Zustimmung der Branche geht ein reformierter Beruf ein Jahr lang in die Vernehmlassung zu jedem einzelnen Kanton, weil Berufsbildung in der Schweiz auf kantonaler Ebene geregelt ist. In dieser Schlusssitzung beim BBT geht es also hauptsächlich um Geld und Gesetz. Mit dem Beruf emotional verbunden zu sein ist dabei eher hinderlich. Positivstes Ergebnis der vierstündigen Verhandlung: Wir haben unsere (verglichen mit anderen Berufen hohe) Lektionenzahl für den Unterricht bekommen. Negativstes Ergebnis: Wir dürfen keine Abschlussprüfungen vorziehen, qualifiziert wird ausschliesslich am Ende der Lehre. Eine Wahl zwischen Teufel und Beelzebub: Die (zu) hohe Prüfungslast zum Lehrabschluss akzeptieren oder Prüfungen ersatzlos streichen.

Aber „ungerem Strich gseeh“, wie wir hier gern sagen, war’s Hürden-mässig eine gute Woche.

Hurra, alle sind krank!

Heute wurde die Schule vom Kind abgesagt. Schon gestern kamen nur neun von 26, in Hauswirtschaft sogar nur vier von 13 zum Unterricht. Inzwischen liegt auch ein grosser Teil der Lehrerinnen und Lehrer flach.

Wenn etwas ist, was für den nächsten Schultag gilt, aber nicht am vorherigen bekannt gegeben werden kann, gibt es abends oder am Morgen früh eine Telefonkette (von manchen Telefonlawinie genannt, was ich grässlich finde). Ich weiss nicht, ob andere Länder das System auch kennen.

Meistens teilt der Lehrer gleich am Anfang der Zusammenarbeit jedem in der Klasse ein Blatt aus, auf dem steht, wie diese Kette im Falle eines Falles funktionieren soll und natürlich erklärt er die Wichtigkeit der Telefonkette anhand blumiger Beispiele. Wie man das eben so macht als Lehrer.

Beim Kind sind auf der Liste drei Spalten mit je 8-9 Kindernamen und Telefonnummern. Die obersten drei Kinder ruft der Lehrer selber an. Danach müssen die drei Kinder versuchen, den nächsten in ihrer Kolonne zu informieren. Wenn das nicht möglich ist, versuchen sie es beim übernächsten und notieren sich, wer nicht erreicht werden konnte. Das Kind, das je am Ende der Dreiergruppe steht, ruft dann den Lehrer an und quittiert, dass alle informiert sind. Die Nicht-Erreichbaren werden ebenfalls dem Lehrer gemeldet (aber das kommt im Handy-Zeitalter kaum mehr vor).

Nun, jedenfalls hat das auch in diesem Fall einwandfrei geklappt. Was mich immer wieder erstaunt ist, dass mehrheitlich die Eltern anstelle ihrer Kinder telefonieren, ohne dass ihr Name irgendwo auf einer Telefonkettenliste steht und obwohl ihr Kind vom Lehrer instruiert ist.

Frankfurt 2008 in einem Bilderbogen

Für ausführliche Bilderklärungen „Frankfurt 2008 in einem Bilderbogen“ weiterlesen

Was Messe auslöst

In diesem Land gibt es keine öffentlichkeitsrelevanten Intellektuellen unter sechzig mehr. Und gäbe es Peter Sloterdijk und Botho Strauß nicht und würden Elfriede Jelinek und Peter Handke nicht auch irgendwie für Deutsch gehalten, gäbe es sogar keinen unter siebzig.

– Thea Dorn im SPIEGEL 42/2008 zum 60. Geburtstag der Frankfurter Buchmesse: „Deutschland, keine Denker.“

Vorkommnisse, die dem Ansehen des Börsenvereins als Berufsorganisation des Gesamt-Buchhandels [ohne Angestellte und Lehrlinge ] … Messebedingungen … Hausordnung … Hausrecht … das Erforderliche … fest entschlossen … ordnungsgemässe Messearbeit … auch nicht davor zurückschrecken … Hausecht … andere Massnahmen … notwenigen Ergebnis. Die Frankfurter Buchmesse repräsentiert die Welt des Buches … Aufrecherhaltung des Messefriedens … Massnahmen notwendig … nicht der Platz für politische Auseinandersetzungen irgendwelcher Art, für Demonstrationen oder enthemmte Selbstdarstellungen … Zerrbild des deutschen Verlagswesens … unseres Berufsstandes unwürdig … Auswüchse .. sachdienliche Eingangskontrolle … Grenzen des Taktes und der guten Sitten.

– Stilprobe aus dem Rundbrief des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vom 13. August 1968 an alle Verleger. Publiziert im Tintenfisch Nr. 2 bei Wagenbach 1969.

„Was Messe auslöst“ weiterlesen

Literaturpreise

Jeder scheint zu wissen, wer den Literaturnobelpreis hätte bekommen sollen. Es ist wie beim Fussball.

Le Clézio wurde in der Schweiz während meiner Lehr- und Jungbuchhändlerinnenzeit gelesen, ich jedenfalls habe ihn damals verkauft, wenn auch nicht häufig. Die Schlagzeile „Literaturpreis für einen Unbekannten“ passt hier sicher weniger als bei Wisława Szymborska (1996) oder Gao Xingjian (2000). Der Nobelpreis ist halt einfach international und das Komitee muss ausdrücklich Idealismus ehren.

Vielleicht hasst das Nobelkomitee Amerika gar nicht so sehr, wie das derzeit in einigen Kolumnen behauptet wird. Vielleicht ist die US-Literatur nicht zu schlecht, sondern zu gut. Jede Entscheidung für einen Amerikaner schliesst die anderen wieder für ein paar Jahre aus. Vielleicht wissen die einfach nicht, wem sie den Preis zuerst geben sollen. Frisch und Dürrenmatt standen bestimmt auch eine Dekade auf der Liste und starben dann so nah aufeinander, dass gar keiner mehr für den Nobelpreis übrig blieb. Hoffen wir für die USA auf ein besseres Timing von Updike, DeLillo, Roth und Pynchon. Doch trivial ist das nicht. Einerseits wegen dem Idealismusanspruch im Nobel-Testament und andererseits, weil sie alle in den Dreissigern geboren sind und einer mit dem Sterben ohne die höchste Auszeichnung anfangen müsste.

„Literaturpreise“ weiterlesen

Buchhandlungs-Tour: Eine Streifenkopie

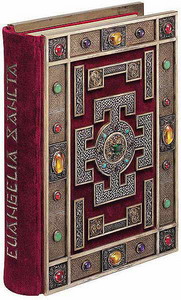

Weiterbildung in Faksimile

Das ist das Schöne am Buchhandel: Man kann montags Digitalisierung und mittwochs schon Faksimilierung.

Gestern war ich an einen der seltenen Führungen durch den Faksimile Verlag Luzern. Dies ist die einzige Möglichkeit, die besten Faksimiles der Welt genauer anzuschauen und sogar in die Hand zu nehmen.

Natürlich ist fast alles Betriebsgeheimnis. Zum Beispiel wie der Elfenbeinersatz für die Nachbildung mittelalterlicher Einbandkunst gemacht wird und welche Stickereiwerkstatt die Millimeterfäden für die Replik vikorianischer Einbände zeichnet und der Kundenstamm sowieso. (Das sollte allerdings nicht nur bei Buchkunden, die pro Titel um die 30’000 CHF ausgeben, so sein, sondern ausnahmslos bei allen. Merkt euch das werte Branchenleute, Amen.)

Trotzdem gibt es im Verlag immer noch genug Neues zu erfahren: Handschriften bleiben immer am Ort. Es reisen die Hersteller, niemals das Original. Manche Handschriften dürfen per tesamentarischer Regelung nicht einmal einen bestimmten Raum verlassen. Jede Seite wird unter Sperberaugen der Restaurateure der Biblioteca Apostolica Vatican, des Corpus Christi Colleges, des Schlosses Chantilly und etlicher anderer hohen Herbergen fotografiert. Dass Seiten nicht von selber gerade liegen, weiss jeder. Wie viel es braucht, bis sie es doch tun, fast niemand:

„Weiterbildung in Faksimile“ weiterlesen