Normalerweise verbietet es mir der Anstand, mich zu buchhandelspolitischen Angelegenheiten anders als sachlich zu äussern. Aber ein bisschen schmunzeln musste ich schon, als neulich die Meldung vom Bundeskartellamt kam. Bis jetzt wurden die Fusionen im Buchhandel sowie die Übernahmen allüberall und ohne Einschränkungen durchgewunken.

Ich versuche eine Zusammenfassung, die auch für Leute lesbar sein sollte, deren Leben nicht aus Buchhandel besteht:

Die DBH-Gruppe wurde letztes Jahr als Gemeinschaftsunternehmen von Weltbild und Hugendubel gegründet. Die DBH ist keine Marke für den Kunden, sondern eine Synergiemaschine für zwei Grossunternehmen im deutschen Medienhandel. Diese DBH hat dann die norddeutsche Buchhandelskette Weiland übernommen oder besser übernehmen wollen.

Nun kommt das Kartellamt mit seiner „zu eng gezogenen Schlinge“ (Henning Hamken von Weiland) und macht einen Vorbehalt, weil es die DBH nach dem Deal in Hannover für marktbeherrschend hält. Mangels Preiswettbewerb (Buchpreisbindungsgesetz in Deutschland seit 2001) hat das Kartellamt den Qualitätswettbewerb analysiert. Dazu zählte es Sortimentsbreite und Sortimentstiefe – die Lehrerin dankt an dieser Stelle zum ersten Mal im Leben einem Kartellamt – wie auch Öffnungszeiten, Lesungen und Signierstunden. So sind die Kartell-Leute dann zum Schluss gekommen, dass sie die Übernahme nur dann genehmigen, wenn die Weiland-Filiale in Hannover – die grösste Buchhandlung Norddeutschlands – an einen „unabhängigen Dritten veräussert“ werde.

Obwohl Geschäftsführer im Buchhandel durchaus in der Lage sind das Gesetz zu lesen, ist das mehr Sand im Getriebe als erwartet. Ich gestehe, auch ich war verwundert. Leben wir doch in Bern – genau wie viele andere in deutschsprachigen Städten – seit Jahren mit der Marktbeherrschung durch eine konkurrenzlose Thalia, ohne dass ein Hahn danach kräht.

Konzentrationsprozess im Berner Buchhandel in a Nutshell:

In nur einem Jahrzehnt, nämlich den Neunzigern, sind sämtliche grosse und mittelgrossen Buchhandlungen Berns übernommen worden oder eingegangen. Francke verschwand, Scherz verschwand, die Buchhandlungen Huber und Lang fusionierten, gaben das allgemeine Sortiment auf, spezialisierten sich aufs Fachbuch und wurden vom deutschen Hogrefe gekauft. Seine Fühler neu nach Bern ausgestreckt hatte die Basler Buchhandlung Jäggi, die sich unten im Warenhaus Loeb erfolgreich als Anbieter mit niedriger Schwelle positionierte. Und damit war der verbleibende erfolgreiche Berner Grossbuchhändler Stauffacher gezwungen, seine Nachfolge in einer brenzligen Konkurrenzsituation zu regeln. Als Lösung bot sich Thalia an, die gerade damals ihren Expansionskurs begann. Sie kaufte im Jahr 2000 sowohl Jäggi wie Stauffacher – und kurz darauf noch den damals erfolgreichsten und innovativsten Schweizer Internetshop buch.ch. Jäggi wurde 2006 umbenannt und ist nun sichtbar „Thalia“, Stauffacher und buch.ch heissen noch wie zuvor.

Bern hat sicher genügend Buchverkaufsstellen. Neben den Erwähnten gibt es noch ExLibris, welche als Buchclub-Discounter gilt und nur ein beschränktes Sortiment anbietet. Wer nicht Thalia will, kann sich in verschiedenen Nischenbuchhandlungen eindecken, die in der Regel schnell und gut bestellen und über einen Onlineshop verfügen. Aber so wenig wie Kunden das konsequent tun, so wenig relaisieren sie, dass sie beim Gleichen einkaufen, wenn sie einmal extra „zum Stauffacher“ und dann doch lieber „zu Thalia“ gehen und noch einen Account bei „buch.ch“ haben.

Weltbild expandiert neu und rasch nach Bern. Und mit Weltbild rückt DBH an. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin gespannt, an wen sie Weiland Hannover verkaufen. Aber ich tippe nicht auf Thalia.

Kategorie: Buchhandel

Mein Unerrichtsfach, meine Branche seit 25 Jahren, meine Abteilungsleitung seit 2007

Schulsachen

Manifeste der Bestimmtheit

Vor vielen Jahren beschloss die damalige Sekretärin eines gern zitierten Professors der Pädagogik, die Bücher für ihren Eigenbedarf „versuchsweise“ zusammen mit der Fachliteratur an das Institut liefern zu lassen. Eine Idee, die ich als Buchhändlerin nach Kräften unterstützte, weil es ja Freude bereitete noch etwas anderes zu liefern als beispielsweise Abhandlungen über Lernschwächen von Scheidungskindern, wie sie damals in Mode waren.

Ich lieferte ihr also Sachbücher zur Ansicht, ich verpackte Geschenke mit dem einen Papier und legte das andersfarbige sicherheitshalber noch dazu, ich wählte Kinderbücher für ihre Nichten aus, nahm sie wieder zurück, wenn sie „scheusslich“ waren, ich radelte auch ausserhalb der Lieferzeiten zum Institut, damit sie den Reiseführer rechtzeitig bekam und ich nahm ihn natürlich wieder mit, wenn zwar genügend Restaurants, aber zu wenig Museen der ligurischen Küste verzeichnet waren.

Einmal wollte sie einen besonderen Krimi empfohlen haben, was damals noch schwieriger war als heute, weil in diesem Genre noch hauptsächlich Highsmith und Chandler dominierten. Ich und ein Kollege trafen die Wahl, lieferten zur Ansicht, die Dame behielt den Titel und schien zufrieden zu sein. Bis nach ein paar Tagen das Telefon klingelte und sie mich anfauchte, das sei das hinterletze Buch gewesen, die Pointe peinlich. Ich sagte sofort, wir nähmen es zurück und fügte an, ich würde es in die antiquarische Kiste stellen, vielleicht bereite es ja doch noch jemandem Vergnügen.

Und da verlor sie die Beherrschung. Sie rief meinen Vorgesetzten an, beschuldigte mich, sie des unsachgemässen Lesens bezichtigt zu haben, denn jedes von ihr gelesene Buch sie immer noch schöner, als das abgetaschte Zeug, das in den Buchhandlungen rumläge. Ich hätte meinen Beruf verfehlt und sie würde alles tun um ihren Vorgesetzen davon abzuhalten, je wieder in dieser Buchhandlung zu bestellen.

Wenn man als Lehrerin oder im Verkauf arbeitet, sind Verunglimpfungen und Unhöflichkeiten recht häufig. Es ist daher gesünder, schnell zu vergessen. Was meine Einnerung an diese Episode geweckt hat, war Herr Abendscheins lesenswertes Gleichnis von den „Gansen“, die ihre Ä-Punkte verloren hatten, was Kundin K. zu verzeihen von allem Anfang an nicht gewillt war. Abendschein merkt ganz richtig an:

Man könnte schnell über die Fallhöhe von Fehlern und ihre Behebbarkeiten ins Verhandeln kommen. Über pragmatische versus grundsätzliche Problembehandlungsansätze auf einem äusserst schwierigen Terrain sinnieren.

Ich musste lachen und weinen zugleich. Und dachte wieder einmal an den optimistischen Schiller, der den Buchhändlern folgenden Werbetext empfohlen hat:

Buchhändler Anzeige

Nichts ist der Menschheit so wichtig als ihre Bestimmung zu kennen;

Um zwölf Groschen Courant wird sie bey mir jetzt verkauft.

Bestimmungen werden in Buchhandlungen auch bey der Reklamation gefunden.

Empfehlungen online

Intro:

Mein ganzes Buchhändlerinnenleben lang habe ich Buchempfehlungen geschrieben. Meistens für Websites oder Organe von Schulen und Vereinen. Es kommt vermehrt vor, dass sich Leute bei mir melden, die persönliche Beratung per E-Mail möchten, vielleicht verdinge ich mich mal als virtuelle Buchhändlerin und mache meinen Schülerinnen ernsthaft Konkurrenz.

Ich erinnere mich lebhaft, dass ich einmal – noch ehe ich überhaupt mit Bloggen begonnen hatte – einem Historiker im bostoner Exil Jens Rehn und Feridun Zaimoglu empfahl (Tipps am Ende dieses Eintrages). Ich kannte diesen Leser zu dem Zeitpunkt im realen Leben nicht. Und deswegen war er etwas schockiert über die Tatsache, dass es möglich ist, den Geschmack eines Kunden trotzdem genau zu treffen. Vielleicht hat er auch nur geschmeichelt, ich werde es nicht erfahren, denn es ist eine Weile her und vor allem lebt er nicht mehr.

Deshalb erlaube ich mir das:

> Nachdem ich mich nun beide Bücher fertig gelesen habe, will ich mir nun endlich deine buchhändlerische Einschätzung meiner Person darlegen lassen, die dich zu dieser treffenden Wahl geführt hat.

> Eigentlich sollte ich die Berufsgeheimnisse bewahren, vor allem einem Akademiker gegenüber, wo bleibt denn sonst mein Selbstvertrauen? Also halt: Erfolgreicher Buch-Handel heisst Verkauf. Der optimale Fall ist jetzt eingetroffen, du hast beide Bücher gekauft. Um zu diesem Ziel zu kommen, gibt es etliche Möglichkeiten, aber die Voraussetzung ist, dass man rasch ein Kundenprofil erstellt. Das Autoren- und Verlagsprofil hat man schon (jedenfalls die Buchhandels-Generation zu der ich noch gehöre) und dann gilt es nur noch „richtig“ abzustimmen.

Und dein Kundenprofil wäre jetzt das, wonach du fragst. Online-Bekanntschaft bringt ja auch Vorteile, ich weiss, dass du stilsicher bist und darum Ansprüche an die Sprache stellst, ich weiss, was dir gefallen hat (eine der esten Fragen, die man Kunden stellt) und ich kenne deinen Beruf (kann man Kunden nicht so direkt fragen). Du bist Historiker, du kannst einem Buch wie „Nichts in Sicht“ etwas abgewinnen, auch wenn es dir vielleicht nicht gefällt. Jens Rehn schrieb deutsch und literarisch gute Qualität. Auch ist er selber eine historisch interessante Figur, von der es sich lohnt, sie zu kennen. Du wirst die Lektüre also kaum als Zeitverschwendung abtun, selbst wenn dich die Geschichte nicht überzeugt. Ein Tipp mit geringem Risiko also.

Der andere Tipp ist heikler, aber weil du das Grossstädtische magst, Zaimoglu auch original deutsch schreibt und Kiepenheuer & Witsch nicht allzu schlecht lektoriert, könnte es dir trotzdem gefallen. Risiko: Du findest ihn ein Grossmaul und meinst, dass er sich wiederholt, denn du machst mir einen akribischen Eindruck, nicht prinzipiell wohlwollend einem neuen Stil gegenüber. Ich kann mein Risiko mindern, indem ich deines erhöhe. Also, indem ich gleich von Anfang an sage, ich finde das Buch bringt Neues, das dich auch interessieren könnte, aber es ist möglich, dass dir die Verpackung nicht gefallen wird. Bist du „mutig“ und liest es trotzdem? Warst du.

So geht Reform

Die Berufsbildungsreform fordert von uns unter anderem, die Fachkompetenzen der Buchhändlerinnen zu konkretisieren. Dafür gibt es Regeln und Raster. Und wer denkt, ich oder sonst jemand Überaktives hätte sich das alles zusammengereimt um die Branche zu piesacken, irrt. Deswegen habe ich auch FAQs erstellt (ja genau solche, wie sie die Kaltmamsell korrekt und unterhaltsam als Öffentlichkeitsarbeit entlarvte). Für Details ist ein Notizblog allerdings geeigneter:

Mit den Leitzielen werden in allgemeiner Form die Themengebiete der Ausbildung beschrieben und begründet, warum diese für Buchhändlerinnen wichtig sind.

Das heisst, Leitziele sind Branchenclaims für Azubis. „Kunden beraten!“ „Qualität erkennen!“ „Bücher verkaufen!“ „Den Betrieb mitgestalten!“

Richtziele konkretisieren die Leitziele und beschreiben Einstellungen, Haltungen oder übergeordnete Verhaltenseigenschaften.

Das heisst, in den Richtzielen steht, woran die Buchhändlerin sich noch schwach erinnert, wenn sie schon längst Treuhänderin oder Vollzeithausfrau ist.

Mit den Leistungszielen wiederum werden die Richtziele in konkretes Verhalten übersetzt, das die Lernenden in bestimmten Situationen zeigen sollen.

Das ist, was man einem Schnupperlehring unter die Nase halten kann, um ihm einen Eindruck von seinem künftigen Tätigkeitsfeld zu vermitteln.

Zum Leitziel „Qualiät“ gehört dann zum Beispiel das Richtziel:“Buchhändlerinnen erkennen die Bedeutung der Verlage als Hersteller der Produkte und setzen ihr Wissen bei der Preis- und Qualitätsargumentation gezielt ein.“

Daraus leitet man Leistungsziele ab wie: „Buchhändlerinnen charakterisieren die Verlagsprofile anhand von Beispielen im Inland und Ausland und zeigen Unterschiede auf.“ Das wäre ein Unterrichtsziel von der Taxonomiestufe 2.

Dazu könnte es auch ein Ziel für die Lehrfirma geben wie: „Ich erstelle selbständig Preis- udn Qualitätsargumente für ein Produkt und präsentiere diese meinen Kolleginnen“. Das ist dann schon Taxonomiestufe 5, weil Präsentation einem ja einiges mehr abverlangt.

So machen wir das Reformieren. Seit einem halben Jahr in zahlreichen Sitzungen mit wuseligen Übersetzungen, vor allem ins Französische. Nur ein Wort allein ändert oft schon den Schwierigkeitsgrad eines Ziels. Es gibt Detail-Diskussionen und es gibt Konsens.

Und wenn wir dann einig sind und das Kind ziehen lassen, dann geht es direkt ins Kreuzfeuer der Kritik. Das gehört dazu – ist vermutlich sogar richtig so. Und nervt trotzdem.

[Zitate dank Unerstützung von Roman Dörig.]

Über Berufung

Wer als junger Sortimenter über die Anfangsschwierigkeiten hinweggekommen ist, fühlt sich beglückt von der Vielseitigkeit seiner Arbeit, von dem täglichen Wechselspiel zwischen geistiger, kaufmännischer, selbst körperlicher Betätigung. Er hat einen Beruf gefunden, der den ganzen Menschen ausfüllt, auch seine Persönlichkeit bildet und bis in die Freizeit hineinstrahlt. Das gilt für den Angestellten genau so wie für Buchhändlerkinder und Inhaber eines eigenen Sortiments.

So beschriebt Hans Ferdinand Schulz „Beruf und Berufung des Sortimenters“ in der schönen Aufsatzsammlung „Der deutsche Buchhhandel in unserer Zeit“, erschienen 1961 bei Vandenhoeck & Rupprecht in Göttingen.

Nicht, dass ich mich nicht zur Buchhändlerin berufen fühlte, wirklich nicht. An der Vergilbtheit meines Arbeitsbuches gemessen, bewähre ich mich in dieser Branche. Doch gibt es Seiten des Berufes, die ich seit der Lehre vergeblich zu beherrschen suche.

Aufräumen ist meine Schwäche. Nicht im Bereich Sauberkeit und Genauigkeit, sondern im Bereich Entscheidung. Der Einkauf, die richtige Auswahl, das ging irgendwie und mit der Zeit immer besser. Aber rausschmeissen? Abteilungen ersatzlos streichen? Das ging nur, wenn ich entsprechenden Befehl bekam. Sonst ignorierte ich, dass der Historikerstreit zu Ende war und Yugoslavien auch. Dass Afrika vom Hungerkontinent zur Tourismusdestination mutiert war und dass Marx‘ Gesamtwerk sowie alles andere aus den VEB-Verlagen längst zu Staubfängern verkommen war. Ja, ich habe in einem Sortiment gelernt, in dem einen Vorteil hatte, wer das Dietz-Verlagsprogramm auswendig konnte und das war nun wirklich kein Problem. Es folgt ein Ausschnitt aus der ersten Inventurliste in meinem Arbeitsbuch:

„Über Berufung“ weiterlesen

Zum Lachen

Manchmal kann ich mich sogar beim Korrigieren amüsieren. In einem Test habe ich ein Beispiel verlangt, ohne explizit hinzuschreiben aus welchem Lebensbereich es sein muss, was ich sonst stets tue. „Nennen Sie ein weiteres Beispiel aus Ihrem Alltag,“ „aus einer anderen Branche,“ „aus Ihrer Firma“ etc.

Es ging um Verhandlungsgespräche, z.B. an der Frankfurter Buchmesse. Da muss man den Ablauf im Griff haben, sonst wird das nix mit den höhreren Rabatten und den Druckkostenbeiträgen der Verlage für den Weihnachtskatalog der Buchhandlung.

Da korrigiere ich also 20 Beispiele aus dem Berufsleben und ein 21. aus einem völlig anderen Film. (Gemeint ist die Antwort auf die 7. Frage, Publikation durch die Schülerin genehmigt.)

Vitrines blanches

Unsere gebeutelten Freunde, die Buchmenschen in der Romandie, können auf eine erfolgreiche Aktion zurückblicken. Zwischen dem 26. Oktober und dem 31. Oktober haben sie ihre Schaufenster geleert. Sie haben damit eine Entwicklung dargestellt, die überall aber zuerst bei ihnen – die sie ohne Preisbindung zwischen allen Stühlen und Bänken sitzen – in Riesenschritten vorangeht.

Die gängigen Titel, die nun billiger werden, können sie im Vergleich zu den Buchhandelsketten nicht günstig genug verkaufen. Die besonderen Titel werden teurer und mit den Auflagen sinken die Handelsmargen. Buchhandlungen schliessen, Verlage hören auf, das Angebot verflacht, der Subventionsbedarf für regionale Werke und Schulbücher steigt.

Ich kann mich in letzter Zeit an keine Aktion des Buchhandels erinnern, die mehr Publizität hatte. Die parallel laufende Debatte in der Nationalratskommission hat natürlich medialen Auftrieb gegeben, was auch beabsichtigt war. Aber das Ziel, mit Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu kommen, um Überlegungen und Bedenken direkt zu vermitteln, das haben die unabhängigen Romands erreicht. Denn Menschen reagieren offensichtlich auf leer geräumte Schaufenster.

Ich danke unserer Branche in der Welschschweiz für diese wirkungsvolle Idee. Ich danke dem Verband ASDEL für das unermüdliche kulturpolitische Engagement mit den Mitteln und Argumenten aus der Buchbranche. Ich danke den Romands für die Formulierung des Manifests. Und ich danke den Kollegen aus der Berufsschule in Lausanne, dass sie sich trauen, was wir in der Deutschschweiz nicht mehr wagen, zum Beispiel mit den Auszubildenden Goethes „Faust“ zu lesen.

Je remercie les gens de notre branche en Romandie pour l’action «Vitrines blanches» qui me paraît efficace. Je remercie l’ASDEL de son engagement de politique culturelle infatigable qu’elle effectue avec les moyens et les arguments que la branche du livre lui offre. Je remercie les Romands pour la formulation du manifeste. Et je remercie les collègues de l’école professionnelle à Lausanne pour avoir le courage de faire ce que nous n’osons plus faire en Suisse alémanique, par exemple lire le «Faust» de Goethe avec les apprentis.

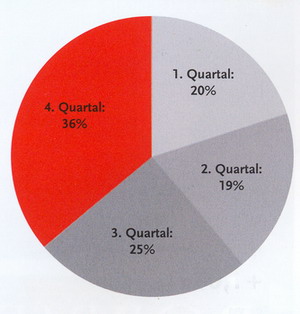

Wann Sie Bücher kaufen, wenn Sie welche kaufen

Grafik: buchreport

Im Buchhandel beginnt jetzt die Hauptsaison. Kalter Wind wäre wünschenswert, möglichst oft viel Schnee ganz wunderbar. Entscheidend für unsere Jahresergebnisse ist der Schlussspurt, denn im ersten Dreivierteljahr erreicht der Sortimentsbuchhandel weniger als zwei Drittel des Jahresumsatzes. Allein auf Dezember entfallen fast 20% des Gesamtumsatzes, was allerdings nicht in jeder Buchhandlung gleich ist. Eine mitteleuropäische Buchhandlung, die auf Reisen spezialisiert ist, hat ihre Spitzenzeit im Juni, eine Universtitätsbuchhandlung hat sie jetzt.

Wie jede andere Branche machen auch wir Prognosen und berechnen das Umsatzpotenzial, schliesslich steht das Budget für das nächste Jahr an. Aber nicht alle Warengruppen haben in jeder Saison das gleiche Potenzial. Gebundene Bücher haben für das verbleibende Jahr vielleicht noch 50% Potenzial (die verlieren auch als Geschenke an Relevanz), die Hörbücher ebenfalls (die gewinnen an langen Winterabenden nämlich nicht an Bedeutung, weil sie momentan überwiegend im Zug und im Auto konsumiert werden) Schul- und Lehrbücher noch 20% (deren letzter Peak ist Semesterbeginn im Oktober), Kalender haben dafür 70% Chancen auf Verkauf (wobei sie auch schon bessere Zeiten gesehen haben).

Inzwischen bleibe ich gelassen, wenn ich höre und lese, dass der Sortimentsbuchhandel von gestern sei, nicht viel Ahnung vom Geschäfte machen habe, das Buch zum Kulturgut hochstilisieren müsse, weil die Branche nicht kalkulieren könne. Seit 1997 hatten wir im deutschsprachigen Buchhandel eine schwankende Umsatzentwicklung zwischen minus 3.8 und plus 1.9, Bücher sind gemäss schweizerischem Landesindex der Konsumentenpreise seither laufend billiger geworden, die Angestellten können froh sein, wenn sie knapp den Teuerungsausgleich bekommen und immer noch gehen Buchhändlerinnen und Buchhändler weniger stempeln als der Durchschnitt. Aber rechnen, nö, rechnen können wir nicht.

nicht laut noch leise

Ich bin sicher keine Bloggerin, die oft über die Presse schnödet. Medienmenschen machen ähnliche Arbeit wie Buchmenschen, mal besser, mal schlechter, mal unabhängiger, mal grosskonzerniger, aber immer pünktlich als tägliches Brot auf jedem Tisch.

Das Lob für gewisse Beiträge kommt zu kurz und wenigstens hier und heute soll es anders sein.

Ich war erstaunt und froh in der Berner Presse einen halbseitigen Bericht zur Liquidation der Journalistin, Autorin und Olof-Palme-Preisträgerin Anna Politkovskaja zu lesen. Dank für den Artikel im heutigen Bund an Klaus-Helge Donath in Moskau.

Dank auch an den Standard für das Dossier, auf welches mich Liisa hingewiesen hat.

***

Und ich bin dankbar, dass Charles Linsmayer immer sehr Buch-orientiert über die Messe berichtet. Auch wenn ich seine Meinung bisweilen nicht teile (Zitat: „Indien (…) mit einer Ausstellung, die in ihrer spröden und einfallslosen Art an die Präsentation einer Exportbank erinnerte“), ist es doch überwiegend eine Wohltat seinem Augenmerk zu folgen. Am vergangenen Samstag hat er als einer der wenigen über die Messe-Institution Lesezelt geschrieben:

Das Lesezelt ist nicht nur der einzige Ort, wo Bücher wirklich Aufmerksamkeit finden, es finden da bisweilen auch Buchpräsentationen statt, die weit über die Messe hinaus für Aufmerksamkeit sorgen.

***

Heute hat Linsmayer die Messe mit dem Bund-Artikel Lebendig wie eh und je: Das Buch abgerundet…

«Die Personalisierung im offenen Raum nimmt zu», meint Kiepenheuer-Chef Helge Machow. (…)

Weiblich, jung und hübsch muss sein, wer im Frankfurter Rummel mit Literatur Furore machen will. Wie Katharina Hacker, die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises, die sich gerne mit ihrem vier Wochen alten Baby zeigt und deren triste deutsch-britische Paargeschichte «Die Habenichtse» kaum ein Kritiker ausserhalb der Jury Thomas Hettches «Woraus wir gemacht sind» oder Sasa Stanisics «Wie der Soldat das Grammofon repariert» vorgezogen hätte. Oder aber männlich, alt und umstritten. Wie Martin Walser, dessen Konterfei omnipräsent ist, wie Günter Grass, der auf dem «Blauen Sofa» über die FAZ herzog, die Briefe von ihm veröffentlicht hat, in denen er vor Jahren Wirtschaftsminister Schiller aufforderte, die NS-Vergangenheit offen zu legen.

…aber den Titel gleichzeitig im Kommentar Schöne neue Weltbildwelt auf sympathisch altväterische Weise negiert.

Könnte man die Hälfte der fast 400 000 Neuerscheinungen zum Verschwinden bringen: Es wäre nicht schade darum, ja für die verbleibenden sogar besser. Bloss würde die Hälfte, die bleiben soll, für jeden wieder anders aussehen, so dass insgesamt eben doch die ganze Fülle erhalten bleiben muss: das Thai-Bio-Kochbuch ebenso wie der rätoromanische Gedichtband.