Kategorie: Leben daneben

Ausserschulisches und Vermischtes

leggi guarda ascolta vivi

Jedesmal, wenn ich mich im Tessin und im Grenzgebiet Italiens aufhalte, ist es mir äusserst peinlich, kein Italienisch zu sprechen und kaum etwas davon zu verstehen. Wohlgemerkt, ich spreche keine Fremdsprache richtig gut, schon Hochdeutsch – „Die Standardsprache“ wie das im Schuljargon heisst – ist mir eine lebenslange Herausforderung.

Mich nur knapp bedanken und entschuldigen zu können ist wirklich zu wenig in einer Sprache, die in der Schweiz so häufig gesprochen wird und für welche sich eine Bernerin ganz gewiss nicht die Zunge verdrehen muss.

Als Kind habe ich Italienisch gut verstanden, es war phasenweise die dominante Sprache auf dem Spielplatz im Gastarbeiterquartier und unsereins fuhr auch regelmässig zum Zelten nach Italien. Aber behalten habe ich nichts, mein indisches Englisch und mein ständiger Kampf mit dem Französischen haben das Italienische verdrängt.

Bei diesem Regenwetter ziehe ich durch die tessinerischen und italiensichen Buchhandlungen und freue mich, dass Italienisch zu einer solch enormen Buchvielfalt führt, obwohl es mit 70 Millionen Muttersprachigen kein besonders grosses Zielpublikum hat. Die kleinen wie grossen Buchhandungen sind gut besucht. (Die Websites vermitteln eher das Bild, nicht gebraucht zu werden. Ob sie so aussehen, weil sie nicht nötig sind oder ob sie nicht genutzt werden, weil sie nicht viel taugen, bleibt mir verschlossen, weil ich ja niemanden fragen kann; s.o.)

Ich sehe aber dieser Tage bei Rizzoli, Casagrande, bei der Libreria del Mare oder dei Ragazzi, bei Feltrinelli und bei Mondadori, dass wir deutschsprachigen Buchmenschen uns nicht allzuviel auf unseren Markt einbilden sollten und dass auch Frankreichs publizistische Leistung im Vergleich zu relativieren wäre. Dass sich der englischsprachige Markt gemessen an seiner Potenz nicht gerade in der Hochblüte seiner Vielfalt befindet, ist ja leider eine schon zehn Jahre lang erkannte Tatsache, gegen die nur wenige etwas zu unternehmen wissen.

Bei der Buchhandlung Voltapagina in Lugano steht im Schaufenster zwischen vielen bunten Kinderbilderbüchern und Lehrmitteln „Zündel se ne va“ („Zündels Abgang“) von Markus Werner. Ich frage mich einen Augenblick, ob der wohl gestorben sei. Ich beschliesse, dass er viel eher in der Nähe eine Wohnung hat und der Buchhändlerin einfach sympathisch ist.

(Der Titel ist von einer Leuchtreklame von Mondadori in Milano geklaut und heisst: „lies, schau, höre, lebe.“)

Vorfrühling

Härte schwand. Auf einmal legt sich Schonung

an der Wiesen aufgedecktes Grau.

Kleine Wasser ändern die Betonung.

Zärtlichkeiten, ungenau,

greifen nach der Erde aus dem Raum.

Wege gehen weit ins Land und zeigens.

Unvermutet siehst du seines Steigens

Ausdruck in dem leeren Baum.

Reiner Maria Rilke, 1924

Helle Nacht

Für zwei Väter, die diese Woche gestorben sind. Deren Kinder hier lesen. Nicht jetzt. Später wieder.

Verlorenes Paradies

Jetzt hast du, Menschenkind, dein Glück versagt.

O Suchersehnsucht, warum hast du „Warum“ gefragt.

Die Sonnen grübeln nicht „Woher, wohin?“

Wir tiefen Gräber suchen überall und immer Sinn.

Wir rechnen Tage und vermessen uns,

Wir sagen Sage und versagen uns.

Wir suchen Wahrheit und versuchen uns.

Wir sind Gedicht und siebenfacher Wahn,

Wir hohen Sternendeuter unserer Sternenbahn.

aus: Emmy Hennings, Helle Nacht, 1922

Spielbälle

[K(l)ick.]

Manchmal stehe ich auf dem Balkon des Hochhauses und schaue den Jungs beim Fussballspielen zu. Obwohl zufriedene, sportliche Kinder zu den schöneren Motiven mütterlichen Betrachtens gehören, betrübt mich das Bild. Ich sehe fast nur Kinder von Eltern, die weder aus EU noch aus EFTA-Ländern kamen, einige hatten keine Papiere bei der Einreise, viele hatten schon einmal Sozialhilfe und vielleicht hat der eine oder andere sogar einen schlimmen Delinquenten in der Familie. Auch wenn sie oder sogar ihre Eltern schon hier geboren worden sind, lehnt die aufrechte Mehrheit ihre erleichterte Einbürgerung ab. Dafür sollten sie gefälligst integriert zur Welt kommen.

Das neue Asyl- und Ausländergesetz ist seit bald drei Monaten in Kraft. Über die nächste Initiative, die diese Kids betrifft, stimmen wir am 1. Juni ab, die Übernächste ist in der Pipeline.

Dazu Euro 08 mit Pomp und – huschhusch! – eingebürgerten Spielern.

Danach langsam leere Fussballplätze.

Oh du mein schönes Heimatland.

„Spielbälle“ weiterlesen

Ostern der Einkehr

Ich wünschen allen einen schönen Ostersonntag. Denen, die arbeiten müssen, danke ich, dass sie durchhalten. Selber leiste ich mir einen Tag des Vergessens. Ungewaschenes, Unbezahltes, Unkorrigiertes und Ungelerntes: ich ignoriere, esse und lese.

Karfrytigstätigkeite

aalege

blüeje

chalbere

dorfe

färbe

gschwelle

heble

y-öle

juze

käfele

läse

male

nachemache

ordne

plodere

quante

rüeme

sädle

schinte

stünggele

trädele

übertue

vorspienzle

wösche

zuecheha

Sad News vom Dach der Welt

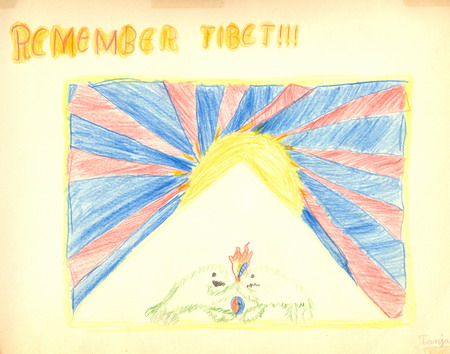

(Das Bild habe ich für ein Fest am 10. März 1979 in Dharamsala gemalt. Der Anlass war „The 20th Anniversary of the Tibetan National Upraising Day“ und erinnert habe ich mich hier auch schon daran.)

Nachrichten aus dem Tibet sind meistens unerträglich. In den dreissig Jahren, seit ich bei den Exiltbetern im Himalaya wohnte, in all der Zeit, in der ich hier Tibeter kennen gelernt habe, in der ich auf tibetischen Teppichen lebte und die widerständische Exilpresse las, gab es fast nur schreckliche Neuigkeiten. Des Westens Interesse an Tibet hat immerhin bewirkt, dass die während der Kulturrevolution zerstörten Klöster und Bibliotheken teilweise wieder aufgebaut wurden. Und des Westens Interesse an billiger Ware hat zum Raubbau an der tibetischen Landwirtschaft geführt. Das letzte Beispiel, das ein guter Freund von seiner Tibetreise mitbrachte, war, dass im harten Boden Tibets hektarenweise Knoblauch angepflanzt wird. Mit Hektolitern von Dünger und kilometerlangen reflektierenden Plastikplanen, gelingt es der Himalyasonne, der ausgelaugten Erde noch kostengünstigen Knoblauch „made in China“ zu entreissen. Und wenn wir ihn nicht kaufen, wird er getrocknet und in Convenience Food und für die Restaurantketten verarbeitet. Wir alle wissen, dass das heute immer so läuft und wir stehen der schlechten Wirkung, für die wir als Konsumenten so oft die Ursache sind im Grossen und Ganzen hilflos gegenüber. Aber mir selber helfen Erzählungen von Leuten die ich kenne, aus Ländern, die ich kenne, nicht abzustumpfen und aufzugeben.

Links:

Zum Weltfrauentag? Games.

Die internationale Tage, die UNO-Tage, sind erfunden worden, um Themen Aufmerksamkeit zu verschaffen, die einen erklecklichen Teil der Menschheit betreffen ohne selbige wirklich zu interessieren. Es ist am Menschenrechtstag einfacher für Amnesty, eine Demobewilligung vor dem Bundeshaus zu bekommen, es ist erfolgreicher, wenn die Unicef am Weltkindertag ihre Kampa gegen Kinderprostitution lanciert, und heute, am Weltfrauentag, kriegen die Organisationen eher Publicity für ihren Kampf gegen die Mädchenbeschneidung.

Die Schweizer Presse geht bis auf die Gesundheitstage (Welt-Aids, Welt-Nichtraucher) nicht davon aus, dass man mit UNO-Tagen jemanden hinter dem Ofen hervorholt. Auf den 8. März wird nur dort eigegangen, wo Frauen auch das übrige Jahr viel zu sagen haben. Meine heutigen Empfehlungen sind nicht online, die Macherinnen müssen ja auch von etwas leben.

Zum einen empfehle ich die aktuelle WOZ, die den Geschlechtermärz ausgerufen hat. Sie bringt ein doppelseitiges Interview mit vier Frauen, welches mir neben Erkenntnis und Eingeständnis auch ein paar entspannte Lacher verschafft hat.

Zum anderen empfehle ich die Frauenzeitung „Fraz“, die mit Trouvaillen unter dem Oberthema „Mütter und Töchter“ punktet. Besonders gefallen haben mir der Artikel „Auf Abwegen – wie ich trotz und wegen meiner Mutter Feministin wurde“ von Monica Jeggli und die Geschichte „Meine Mama, das Gamen und ich“ von Sandra Simic, aus der ich kurz zitiere:

Es fing damit an, dass wir einmal zu Weihnachten einen Nintendo NES geschenkt bekamen. Das war die erste Spielkonsole von Nintendo, die 1983 auf den Markt kam. Und weil wir Kinder uns vor dem klobigen Teil fürchteten, musste sie halt vorspielen. Und wie gut sie war! Von da an war das Gamen ein liebevoller und lustiger Familienevent. Mein Vater nahm allerdings selten daran teil, vor allem weil er auf Montage war. Er hat sich für die Kiste nie sonderlich interessiert – worbei er und meine Mutter trotzdem auch mal in einer Nachtaktion ein ganzes Game durchgespielt haben (eine Leistung, da man den Spielstand damals noch nicht abspeichern konnte). (…) Meine Mama lachte die anderen Mütter auch immer aus, wenn diese meinten, ein Mädchen sollte sich lieber mit Barbies beschäftigen. Mit der Zeit entwickelte ich gewisse Vorlieben für inhaltich stärkere Games. Diese spiele ich auch heute noch. Ich werde sogar dafür bezahlt, dass ich sie für Onlineportale rezensiere.

Sandra Simic nimmt am 12. April – mit gemischten Gefühlen – am Podium der Veranstaltung Login der Suchtpräventionsstelle Zürich teil. Trotzdem lässt sie es sich nicht nehmen, in der Marktwüste der Frauengames drei Oasen zu empfehlen:

Soweit ich das beurteilen kann, sind alle drei nicht jugendfrei.

Schönen 8. März allerseits.

Wann ich mich alt fühle

Wenn jemand in einer Kommunikationsgruppe völlig zu Recht und aus purer Notwendigkeit erklärt, wie Mailen geht und ich daraufhin sage, ich hätte dazu noch einen Multiple-Choice-Test zur Unterscheidung von An/Cc/Bcc, falls das jemanden interessiere und ich die Datei schliesslich nicht etwa im Büro, sonden in den Niederungen meines schlecht betreuten Privatarchives finde und feststelle, dass das Dokument neun Jahre alt ist und für meinen damaligen Arbeitsplatz – eine Buchhandlung – gemacht wurde von jemandem mit meinem Namen, an den ich mich nur schwach erinnern kann.