Nach Ferien und Klausur ein Rückblick auf Lektüre und deren Abweichungen vom Vorgesehenen.

• Ben Jelloun: Papa, woher kommt der Hass? Aus dem Bedürfnis fundierter zu werden, hab ich den schmalen Band quergelesen; auch so ein Paradoxon aus meinem Beruf. Dieser Dialog zwischen Vater und Tochter bietet mehr als eine Zusammenfassung der Weltreligionen mit Fokus Islam. Aufschlussreich. (Aber die aktuelle Berichterstattung in der französischen Presse – schon de Gaulle wollte dem „Orient compliqué“ mit „idées simples“ beikommen – liess mich dieses Buch vernachlässigen. Und vielleicht auch die schlechte Illustration.)

• Bichsel, Peter: Die Jahreszeiten Das Buch ist in den fünfzig anderen der Mitreisenden untergegangen. Schicksal des dünnen Rowohlt Rotationsdrucks aus den Siebzigern. Die Lektüre hole ich nach, die erste Seite ist ausgezeichnet. Der Mann versteht es, Sätze zu zimmern. Deshalb ist er ja auch in den Lesebüchern drin. Mit dem anderen Mann, der dem Bett Bild sagt und dem Spiegel Stuhl oder war es Wecker?

• Binding, Tim: Henry Seefahrer Keinen Anschluss gefunden. Aber eine andere Ferienmacherin hat mir netterweise den Inhalt erzählt. Die eher weit hergeholte Rahmenerzählung über ein verlorenes Kind umschliesst eine gute Binnenerzählung über Schiffe und den Falklandkrieg, der noch nicht oft in Romanen vorkommt. So schnell Kriege Einzug in ein Land halten, so lange dauert es dann in der Literatur.

• Ehrenreich, Barbara: qualifiziert & arbeitslos Lustlosigkeit für das arme Sachbuch. Later.

• Flynn, Nick: Bull Shit Nights Ein neues von zahlreichen Büchern über Elternleben vom Kinderleben aus betrachtet. Und doch nicht alltäglich. Ohne Tamtam um das Autoren-Ich schreibt Flynn seine Biografie als Roman. Mutter und Vater schwanken durch die Sechziger und Siebziger, die Mutter nimmt sich das Leben, der Vater wird zum Penner, der Sohn schrammt nur knapp an der Imitation seiner Erzeuger vorbei. Er trifft als Erwachsener den heruntergekommenen Vater im Obdachlosenheim, wo er als Betreuer arbeitet.

Zwei Dinge, die der Klappentext nicht im Mindesten erwarten lässt, bietet das Buch: Es erzählt über Sozialarbeit in den USA (Boston) inklusive Invalidenversicherungsanträge und Gefängnisalltag. Aber auch über die wechselseitigen Unsicherheiten und tief drinnen definierte Pflichten, wenn Eltern von Kindern Unterstützung brauchen. Sehr zu empfehlen und weitgehend unbekannt.

• Gunn, Kirsty: Der Junge und das Meer Eher laue Geschichte. Von einem Jungen mit Neo-Hippie-Eltern auf einer Badeinsel wohnend. Eine Ablösungsgeschichte wie es viele gibt, aber vor dem originellen Hintergrund, dass der Vater, ein Super-Surfer, vom Sohn aus den Fluten gerettet werden muss. (Furchtbar hingegen die Personifikation des sprechenden Meeres.)

• Khadra, Yasmina: Nacht über Algier Khadra (echter Name Mohammed Moulessehoul) hat es inzwischen auf dem Buchmarkt geschafft. Zu Recht. Ein absolut lesenswerter algerischer Autor, der zwischen Massentauglichkeit auf Aufklärung einen Schalter hat, den er genau richtig bedient. In diesem Fall nutzt er das schwedische Modell: Via Kommissar bringt er die Geschichte und Gegenwart Algeriens an den Leser. (Allerdings ist die Häufung der Verbrechen in Algier wesentlich weniger weit hergeholt als bei Mankell in Ystad.)

• Krohn, Tim: Heimweh Hierzulande oft gelobt, hat mich dieses Glarners Erstling „Quatemberkinder“ nicht erreicht. Jetzt bin ich dankbar, ihn durch die drei Kurzgeschichten doch noch kennen gelernt zu haben. Der kann nicht einfach gut beschreiben, sondern Charaktere entwerfen; die Leserin mit nur wenig Anlaufzeit ausschicken, in eine bestimmte Stimmung zu kommen. Hier in drei Geschichten von mutterlosen Jungs, die eine Entscheidung zu treffen haben. Das Kind hat „Heimweh“ auch gelesen und sagt dazu: „Man merkt erst wenn man aufhört, dass man drin war und diese Menschen kennt und sie auch wirklich echt sind“.

• Dada global: Ausstellung im Kunsthaus Zürich 1984 Zu guter Letzt doch wieder aus dem Koffer genommen. War mir zu schade, ist so ein schönes Buch mit so seltenen Bildern. Aber wann lesen?

• Morand, Paul: Aufzeichnungen eines notorischen Schwimmers Ein Kleinod. Es gibt ja diverse Kulturgeschichten des Lebens am und mit dem Meer, aber diese ist wirklich etwas Besonderes. Morand (1888-1976) beschreibt am Ende seines Lebens kurz die Strände und Meere, die Schwimmstile und das grosse Blau in der Literatur. Ich fühlte mich bei der Lektüre

a) verstanden – weil ich ohne regelmässige Rückkehr ans Meer auch Mangelerscheinungen habe.

b) Unbelesen – weil dieser prä-googlische Mensch einfach alles auch noch so Unbekannte zitieren konnte.

c) Zugehörig – auch wenn er hundert Strände und Seegänge und Klippen mehr als ich gesehen hat, so scheint Schwimmern der Blick auf Eigenartiges gemein zu sein.

Das Buch hört auf, wo der Massentourismus anfängt. Deshalb wird Morand, der Diplomat, neben elaboriert gegen Ende auch noch elitär. Wunderbar.

Fortsetzung folgt. Sofern hier weiter Friede sei, die Kerne der Nachbarschaft am Schmilzen gehindert werden und ich mich nach der Lektüre des neuen Dudens überhaupt noch zu schreiben traue.

Kategorie: Leben daneben

Ausserschulisches und Vermischtes

Off

Bis zum 9. August passiert hier nichts.

Allen, die sich seit meiner letzen Auszeit durch Lesen, Linken, persönlichen Kontakt und durch hilf- und geistreiche Kommentare an diesem Weblog beteiligt haben, danke ich herzlich. Wohlgesinnte Menschen sind das Beste, was einem passieren kann – online wie offline.

Natürlich reisen wieder ein paar Bücher mit. Manche ungelesen, andere angelesen, wieder andere für das Zweitlesen.

Gerade dann

Gerade als ich beschlossen hatte, dass nie mehr etwas funktionieren wird, dass ich trotz allen Bemühungen kläglich gescheitert bin im Networking, im Unterrichten, im Verhandeln, im Reformieren, im Budgetieren, im Koordinieren, in der Kindererziehung, im Umgang mit Männern jeder Altersklasse, gerade als ich mir definitiv das „TOO STUPID FOR BUSINESS, TOO UGLY FOR LOVE“-Schild umhängen wollte,

gerade dann bekam ich ein Kompliment von der indischen Nachbarin für meine „schöne Ausstrahlung“, einen besseren Arbeitsvertrag, ein Lob vom Schulleiter, ein Ferienangebot vom Mann, viele Küsse vom Kind und nette Schnappschüsse vom Webdesigner, mit dem ich neulich auf Fototour für das nächste unfinanzierte Projekt war.

Drum kaufte ich mir ein Pfund pralle Kirschen aus Italien und teilte sie im Bus mit einem älteren Thurgauer, der vom Fruchthof erzählte, auf dem er aufgewachsen war und sich nebenbei höflich erkundigte, ob ich nicht zufällig ledig sei, während wir im Gleichtakt Kirschkerne in unsere Hände spuckten.

Gernhardt – Adieu!

Quelle: Da: Das Meer! (Da waren’s nur noch fünf.)

Hienieden sind dir, Lützel Jeman, gewiss: minne, triuwe und êre.

Ein Stück Ehre

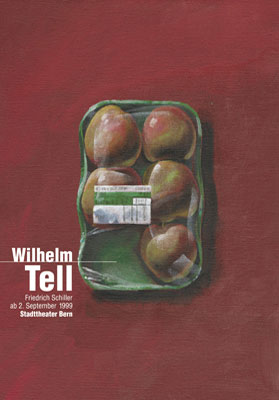

Grafik: Bundi für Müga.

Gastbeitrag: Marian Wirth.

______________

Am Samstag schrieb mein Freund Jonas aus Berlin, langjähriger treuer Anhänger des Bachmannpreises:

Juchu, endlich ein schöner und auch lustiger Text beim Wettlesen des diesjährigen Bachmannpreiswettbewerbs. Kommt von Kathrin Passig aus Berlin. Aber lustige Texte gewinnen ja bei Ingeborg selten.

Alles verloren also? Nein, wie DonDahlmann gestern berichten konnte:

Kathrin Passig, Autorin und Mitbegründerin der Riesenmaschine hat soeben den Bachmannpreis gewonnen. Und den Publikumspreis gab es noch oben drauf.

(…)

Mit diesem Text hätte sie sich in jeder Konkurrenz durchgesetzt. Und sowieso mit diesem Film, dem ersten Einspieler, der mal mit Humor gemacht wurde.

Bei der Riesenmaschine selbst wurde übrigens darauf hingewiesen, dass der Livestream von der Veranstaltung fast überall zu empfangen war – „nur leider nicht in China“.

Eine ausführliche Würdigung des diesjährigen Wettbewerbs bringt die NZZ (Wo wir uns befinden), ein Interview mit der Preisträgerin ist beim Deutschlandradio Kultur verfügbar (mp3, fast 9 Minuten, ca. 2 MB).

Der Entscheidung über die Preisträgerinnen fiel dieses Jahr übrigens auf den 80.Geburtstag von Ingeborg Bachmann, dieser dichtenden Märchenprinzessin mit scharfem Verstand und leidenden Seherin mit der brennenden Libido, deren Werk und Wirken von Spottlust ebenso geprägt war, wie von scharfer Erkenntnis und bitterer Sehnsucht.

Gerade in diesen Tagen kommt mir das einzige Gedicht von ihr in den Sinn, das ich während meiner Schulzeit analysieren* musste – nämlich immer dann, wenn ich es während einer Fußballübertragung nicht rechtzeitig nach dem Abpfiff schaffe, mir die Ohren zuzuhalten:

REKLAME

wohin aber gehen wir

ohne sorge sei ohne sorge

wenn es dunkel und wenn es kalt wird

sei ohne sorge

aber

mit musik

…

Das vollständige Gedicht gibt es bei Raffi. Und wohin tragen wir unsere Fragen? In die Traumwäscherei. Jawohl.

______________

*) Gedichte werden in der Schule ja leider nicht gelesen oder gefühlt oder genossen, sondern dekonstruiert, bis nichts mehr von ihnen übrig ist als Reimschema, Symbolik und Metrik.

Swissness III

Als Reaktion auf den alten patriotischen Kult, der in der Landi von 1939 seinen letzten Höhepunkt erlebte, entstand die scharfe Schweiz-Kritik der Intellektuellen in der Nachkriegszeit, der Kritische Patriotismus. Das vaterländische System hatte sich überlebt, wurde aber im Kalten Krieg innenpolitisch manipuliert und propagandistisch eingesetzt. Die Korrektur durch die Intellektuellen war sehr wichtig. Aber sie führte auch zu einer pauschalen Diaffamierung aller nationalen Symbole. Ohne Ersatz. Noch an der Expo 02 wollten die Ausstellungsmacher keine Schweizer Fahnen dulden. Nach Reklamationen bewilligten sie eine Installation mit lauter zerrissenen und verblichenen Exemplaren. Heute flattert und knallt die Schweizer Fahne wieder fröhlich im Wind. Meistens „Made in Taiwan„.

Peter von Matt in der gestrigen NZZ am Sonntag auf die Frage:

„In welcher geistigen Tradition steht der Fussball-Patriotismus?“

Links by nja.

Zurück zum Waschbrett

Erst wuschen die Frauen in den kalten Bächen. Sie schlugen die Wäsche auf den Steg und nahmen entweder Sand oder manchmal ein Stück wertvolle Seife dafür. Danach eroberten sie sich das Waschbrett und begannen Seifenpulver zu machen. Mit der Zeit rückte der Waschplatz näher ans Haus, denn es gab Waschzuber aus Metall, in die sie das Brunnenwasser schöpfen und unter denen sie auch einmal ein Feuer machen konnten.

Den Mägden der Reichen standen schon Anfang des 20. Jahrhunderts die (erst handbetriebene) Trommelwaschmaschine zur Verfügung, aber die elektrische Waschmaschine hielt nicht vor den Fünfzigerjahren Einzug in die normalen Haushaltungen. Seither sind Waschmaschine und Waschpulver laufend verbessert worden und würden in einem Ranking „Instrumente der Emanzipation“ wohl unangefochten Platz zwei nach der Pille belegen.

Im Vergleich läuft die Internet-Entwicklung mit Siebenmeilenstiefeln. Deswegen kann ich im Quartierverein so schlecht erklären, warum solche Websites mich in das Waschbrett-Zeitalter zurückkatapultieren. Dieses statische html-Zeugs in unverständlichen und unübersichtlichen Foldern, teils auf Servern, teils in Controllpanneln, stellt einen unvergleichlichen Backlash dar. Um einen minimalen Auftrag auszuführen, muss ich zehnmal so lange arbeiten, hundertmal den Mann fragen und sauber ist die Wäsche das Update am Ende auch nicht.

Swissness II

Was ist Swissness?

Es wäre mir eine Erleichterung, dem immer öfter verwendeten Begriff Inhalte zuordnen zu können, aber ich scheitere seit seiner Erfindung an der Identifizierbarkeit von Swissnesspartikeln.

Vielleicht braucht Swissness zu viele Indizien?

Dass man uns von Belgien (auch mehrsprachig, auch Schokolade), den USA (auch Banken, auch Chemie) oder Japan (auch vorbildliches Telefonnetz und hohe Handydichte) unterscheiden kann, haben wir hauptsächlich unserer geografischen Lage, unserer exzessiven Form direkter Demokratie und unserer quadratische Flagge zu verdanken.

Als Binnenland kannten wir weder die Möglichkeit noch die Notwendigkeit Kolonien zu bunkern. Wir liegen im Auge des Hurrikans und die Welt scheint sich darauf geeinigt zu haben, sich die Schweiz als Ort der Erholung und Stabilität zu erhalten. Und weil wir glauben, das sei unser Verdienst, haben wir beschlossen, uns darüber zu definieren. Kein Wunder also, reagierten wir geschockt, als Ben Vautier zur Weltausstellung 1992 die lieb gewonnene These entlarvte.

Es lohnt sich auf der Suche nach Antworten einen Blick auf das vermeintliche Schweiztum in der Kunst zu werfen.

Die Schweiz hat zahlreiche Künstlerinnen und Künstler hervorgebracht und beherbergt, doch nur wenige lassen sich eindeutig dem Land zuordnen. Für die Buchhändlerin ist natürlich erfreulich, dass zu den wenigen ausgerechnet viele Autoren gehören: Gotthelf, Keller, Frisch, Dürrenmatt und sogar Spyri fanden zu Lebzeiten und auch im Inland Anerkennung.

Die meisten anderen Künstlerinnen und Künstler waren freiwillig (wie Meret Oppenheim – der bis heute nur mässig Respekt gezollt wird) oder gar zwanghaft (wie Paul Klee – zu Ehre gekommen dank dem Absatz künstlicher Hüftgelenke) ausserhalb bekannt geworden. Ob C.F. Ramuz oder Robert Walser, ob Jean Tinguely oder Bernhard Luginbühl, ob O.H. Ammann oder Jacques Herzog, sie lebten häufig im Ausland und identifizierten sich jeder mit einer ganz anderen Schweiz.

Vielleicht ist wenigstens Understatement schweizersich?

Die berühmten Schweizer Schriften „Helvetica“ von Max Miedinger (1967) und „Frutiger“ von Adiran Frutiger (1976) gelten aus unauffällig und sind für den internationalen Gebrauch und Missbrauch gleichermassen geeignet. Man begegnet ihnen zwar überall, aber das hiesige Kind, das in der Schule jemals etwas davon gehört hätte, ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Und dass die vermutlich weltweit grösste Plakatsammlung bei einem der besten Serigrafen im Keller lagert, weiss wohl nicht einmal das Bundesamt für Kultur.

[Anekdote gem. oraler Tradition und bar jeder Quellenangabe: Japan zeichnet seit ca. 1970 den weltbesten Siebdrucker aus. Als der Hinterkappeler das erste Plakat einschickte, bekam er eine kurze Antwort, er solle bitte die Teilnahmebedingungen studieren, es gehe um Siebdruck, nicht Offset. Der Drucker telegrafierte umgehend, es handle sich bei dem Plakat auch darum. Worauf eine japanische Delegation ins Dorf anreiste, um sich zu vergewissern und ihm danach den Preis über Jahre in Folge verlieh.]

So wie Swissness nach dem Swissairdebakel dankbar aufgegriffen wurde, so importieren Kunstmanager nun die peinliche Kreation „Swiss Style“. Immer mehr Veranstaltungen und Studien werden damit garniert, als handle es sich dabei um einen stehenden Begriff aus der Nachkriegszeit, was meines Wissens grundfalsch ist.

Weil sich die gemeine Buchhändlerin doch nicht allzuweit aus dem Fenster lehnen sollte, habe ich mich beim (hier mit Bild zitierten) Lieblingsgrafiker erkundigt.

Er antwortete, es gäbe ganz entschieden keinen Schweizer Stil. Den einen dazu zu zählen und den anderen nicht, sei vergebene Liebesmüh und – mit Verlaub – lächerlich. Im Gegenteil, gerade die bekannten Plakatkünstler hätten sich an verschiedensten Grafikern orientiert, an inländischen wie ausländischen. Wichtig war ihnen der Zusammenhang von Grafik und Inhalt, wie ihn besonders deutsche Nachkriegsgrafiker gesucht haben. Inhalt zu trasportieren war nicht nur für das Kunst- und Werbeplakat relevant, sondern auch für die neuen politischen Bewegungen, die die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten und die häufig in der Schweiz beheimatet waren (siehe oben: geografische Lage, Hurrikan-Auge). Besonders findet er die Schweizer Haltung. Die jahrelange Überzeugung, weder ästhetische Tradition noch Kunstakademien zu forcieren, sondern einfach mit einer Berufslehre ein Handwerk weiterzugeben, den Einfluss der Mehrsprachigkeit auf die Typografie aufzugreifen und mit Charme weiterzuentwicklen, zeugt durchaus von Originalität.

La Suisse n’existe pas. Das ist das Schweizerische an der Schweiz. Es ist kein kulturelles Defizit, das nach Verinfachung schreit, sondern eine Stärke, von der wir uns noch einmal überlegen sollten, ob sie von „Swissness“ repräsentiert wird.

Tischgespräch [15]

Nachdem sie eine Mappe sehr guter Tests des Kindes unterschrieben hat, fragt die Mutter:

Bist du auch stolz auf dich?

Kind:

In den Fächern bin ich sehr stolz. Ich habe gut gearbeitet. [Zieht die zuvor gereckte Faust mit einem „wow“ nach unten.]

Mutter:

Finde ich auch, sehr gut hast du das gemacht. Gerade weil du dich auch überwinden konntest, wenn du keine Lust hattest. Wie schätzt du dein nächstes Zeugnis ein?

Kind:

In den Fächern bin ich so gut wie bisher oder besser. Im Verhalten weiss ich es nicht recht, aber schlechter habe ich mich glaub ich nicht verhalten. Oder vielleicht doch: im Schwatzen.

Mutter:

Keine Ahnung, wo das einfliessen würde. Vielleicht bei Konzentration? Oder Gemeinwohl? Hmm. Ich hatte auch immer Abzug wegen Schwatzens. Warum schwatzt du denn?

Kind:

Weil ich einfach zu allem etwas kommentieren will! Weil mich die Verbindungen interessieren! Dann sagt die Lehrerin, schwatzen bedeute keinen Respekt haben. Aber es stimmt nicht! Ich habe Respekt, aber ich möchte einfach etwas sagen. Und wenn ich es ihr nicht sagen darf, sage ich es dem vor mir oder neben mir. Ich sage dir, wenn ich schneller tippen kann, will ich Blogger werden! Ich mache schon Fortschritte im Tippen, aber ich muss einfach schneller werden! So schnell wie du.

Mutter:

Gute Idee, wir helfen dir. Aber Bloggen ist ja nicht nur Kommentieren.

Kind:

Doch. Du kommentierst dein eigenes Leben oder Sachen, die anderen passiert sind. Und andere kommentieren deinen Kommentar und so gibt es immer mehr Verbindungen und ist nie mehr langweilig.

Swissness I

[Bloggerin: „Du, kann man über Swissness durcheinander bloggen?“ Co-Abhängiger: „Swissness ist dafür geeignet. Bloggen auch.“]

Swissness wurde im Inland salonfähig, als sie auf der ganzen Linie versagte: mit dem Swissair-Grounding. Kaum waren die überfliegenden Schweizer Werte als Heuchelei entlarvt, beschloss das Volk, sie mit Taschentüchern und Kuchengabeln eines untergegangen Labels zu zelebrieren und im gleichen Atemzug auch alle anderen Embleme von der japanischen Annektierung zu befreien. Edelweisse und Enziane, Matterhorngipfel und Tobleronezacken gehörten nicht länger der Tourismusindustrie, sondern verschmolzen zu einem Stossseufzer der Nation: Swissness.

Wie die meisten Menschen kenne auch ich die vaterländische Gespaltenheit. Das eine Mal besonders kritisch, bin ich ein anderes Mal speziell anfällig für Schauersentimentalität (Thomas Bernhard). Ich fürchte nicht um meine Identifikation mit diesem Land, es gibt vieles, worauf ich stolz bin. Allerdings bleibt die Suche nach dem Schweiztum eine ambivalente Angelegenheit.

„Ehrlich verhandeln, den Partner nicht über den Tisch ziehen“, „sparsam leben“, „stets investieren, das Geld nicht für private Vergnügen ausgeben“, „seriöse, reelle Arbeit leisten zu verantwortbaren Entschädigungen“ – formuliert es Walter Knecht, altbackener und erfolgreicher Schweizer Unternehmer und Reisepionier. Und keiner hört mehr zu.

Ein ähnliches Leitbild könnte auch Blocher gehabt haben, als er die heruntergewirtschaftete Ems übernahm. Nach erfolgreicher Führung (heute durch Blochers Kinder, welche via Familienholding mit 57 % die Mehrheit an der Ems-Chemie haben) steht die Sippe mit 2-3 Milliarden Vermögen an der Spitze des Schweizer Reichtums. Was das Oberhaupt nicht davon abhält, sich auf Bierkisten zu stellen und als der kleinen Leute Advokat auszugeben. Seit er im Bundesrat einer von sieben ist, fällt ihm das allerdings nicht mehr ganz so leicht. Kompromissdemokratie ist eben doch zu langweilig für den Unternehmer.

Dass die heute frisch gebackene Bundesrätin Doris Leuthard gestern auf ihrer Reise zum Fussballspiel nach Stuttgart „im Car“ noch einen Jass „klopfte“, soll Schweiztum pur darstellen. Dass sie nicht nur parteipolitisch fischt, sondern als emsige Verwaltungsrätin die Beute mit dem Bankennetz einholt, ist Schweiztum pur.

Ich könnte mich noch lange mit der Geschichte der Banken aufhalten, die ja neben Uhren den festen Pfeiler der Swissness darstellen: Zuverlässigkeit. Aber aus Gründen leichter Reizbarkeit lasse ich es bleiben.