Mutter:

Ich bin froh, haben wir damals beim Antirassismusgesetz die Abstimmung gewonnen.

Kind:

Gab es das nicht schon immer?

Mutter:

Nein, die Abstimmung darüber war vor deiner Geburt und der Ausgang war sehr knapp, nur 53% sagten Ja.

Kind:

Und vorher, hatte man da nichts?

Mutter:

Doch, aber zu wenig. [Es folgte eine nicht notierte Erklärung.]

Kind:

Ja, das braucht man ja auch. Wörter wie „Jugo“ werden immer noch gesagt, obwohl niemand weiss, wen das überhaupt meint. Und gell, einer im Stadtrat hat doch Asylbewerber mit Ameisen verglichen.

Mutter:

Erinnere mich nicht daran! Ich will das verdrängen. Grauenhaft.

Mutter (zu Vater, der dazukommt):

Ich bin froh, haben wir ein Antirassismusgesetz.

Vater:

Ich auch.

Mutter:

Weil es den Rassisten das Leben schwer macht.

Vater:

Und weil es den Kulturchauvinisten ihr Leben erleichtert. Es wird ihnen weniger schnell Rassismus vorgeworfen.

Mutter:

Wahrlich ein Vorteil! Leider ist die Differenzierung noch nicht ganz allen vertraut. Siehe Karikaturenstreit.

Kategorie: Leben daneben

Ausserschulisches und Vermischtes

Das Streunen der Linse

am Ende der Batterie.

=Stellung

Eigentlich wollte ich etwas ausführlicher darüber erzählen, was wir dieses Wochenende gefeiert haben. Aber dann hat mich eine nicht minder wichtige Antwort für den geschätzen a.more.s absorbiert, und so mache ich es in Anbetracht meines Schlafbedarfs kurz.

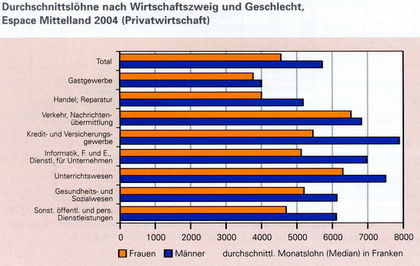

Es wurde nicht nur an die Kampfzeit für Frauenstimmrecht bis Fristenregelung erinnert, nein, die bernischen Erfolge der Gleichstellung standen im Mittelpunkt. Zu ihrem 10-Jahr-Jubiläum präsentierte die Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann eine bessere Erwerbsbeteiligung der Frauen, eine erfolgreiche Aufholjagd in Bildung und Politik und eine bessere Aufteilung der Erwerbs- und Familienarbeit in der Stadt Bern. Allerdings wurden gerade im letzten Bereich wichtige Ziele nicht erreicht: Es gibt nicht genügend Kinderbetreuungsangebote und nach wie vor eine Diskriminierung der Männer bei der Suche nach Teilzeitstellen.

Das Fest war schön, die Reden clever, die Nacht laut. Dennoch möchte ich nicht mit der Beschreibung ansehnlicher Dragkings aufhören. Sondern mit den unsexy Facts, die beweisen, dass es die von manchen Parteien (guess who) als unnötig deklarierte Fachstelle nach wie vor dringend braucht. Jedenfalls dann, wenn wir die Bundesverfassung ernst nehmen. Denn da ist der Gleichstellungsartikel seit 25 Jahren verankert.

Tischgespräch [12]

Mutter:

Herr Rushdie hat fast nur Atheisten als Freunde.

Vater:

Hmm.

Mutter:

Mir widerstrebte es, meine Freunde danach auszuwählen.

Vater:

Also bei uns ist das nicht viel anders, sieh dich doch um! Mit den Gläubigen verbinden uns nur die Kinder.

Mutter:

Stimmt gar nicht! (Zählt auf und muss feststellen, dass ausser den Kindern nur noch die Politik verbindet.)

Vater:

Sag ich ja.

Mutter:

Ich bin zufrieden als Agnostikerin.

Vater:

Der Agnostiker ist eine Erfindung aus Zeiten, in denen die Gotteswahrnehmung unverrückbarer Bestandteil des Lebens war. Agnostizismus wurde für die Bedauernswerten erfunden, die Gott leider nicht erkennen konnten. Eher eine Krankheit denn eine Überzeugung. Dein Handeln ist weder von dem Glauben noch vom Zweifel an Gott bestimmt, in tiefstem Herzen bist du eine stinknormale Atheistin.

Mutter:

Oh! Meine katholische Freundin sagt auch immer, in tiefstem Herzen sei ich ein sehr gläubiger Mensch. Schön, dass alle so gut Bescheid wissen.

Kind:

Aber, Mam, wenn es Gott gibt, weshalb sollte er so dumm sein und Naturgesetze schaffen, die ihn immer wieder widerlegen?

Mutter:

Die Naturgesetze gehören für mich auch nicht zu den unlösbaren Fragen, die stehen völlig ausser Diskussion. Meine Bekannten und meine Schülerinnen wissen genau, dass ich keine Sekunde zu keinerlei Debatte darüber bereit bin. Aber ich weiss halt nicht, ob vor der Geburt etwas war und nach dem Tod etwas folgt. Und ich kann gut mit Leuten arbeiten, die hilfsbereit, zuverlässig und menschenfreundlich sind. Und manchmal sind die eben gläubig.

Vater:

Es stimmt, dass Wohlverhalten in unserem Umfeld oft aus dem Glauben resultiert. Aber selbst ich als dogmatischer Atheist verhalte mich wohl und finde genügend Motive dafür.

Mutter:

Aber wir kennen doch gute Theologinnen und Theologen, jemand muss diesen Job machen. Ist ihre Motivation so zentral?

Vater:

Ach, denen glaube ich ja auch nicht, dass sie glauben.

Mutter:

Auch nicht Kurt Marti?

Vater:

Nein.

Mutter:

Hauptsache er ist ein guter Pfarrer und meines Erachtens erst noch der beste zeitgenössische Schweizer Dichter. Er hat ein neues literarisches Genre geschaffen: Den Nachruf für Normalsterbliche. Allerdings müsste er noch mehr davon publizieren, was wohl schwierig ist. Eigentlich sollte er den Pulitzer erhalten.

Vater:

Ja, das wäre eine gute Sache. Einen Pulitzer für Leichenreden.

[Während des noch viel längeren Gesprächs haben wir uns mit Hilfe des Brockhaus über folgende Begriffe geeinigt: Agnostizismus, Atheismus, Axiom. Praktischerweise alles in den ersten beiden Bänden drin.]

Lauter Nebenberufe

FLEISCHMANN: Aber Sie haben ja daneben [neben der Schriftstellerei, Anm. nja] auch andere Sachen gemacht, fallweise.

BERNHARD: Wie jeder Mensch. Jeder Mensch macht irgendwelche Sachen nebenbei.

FLEISCHMANN: Was haben Sie zum Beispiel denn gemacht?

BERNHARD: Man putzt sich die Zähne oder zieht sich an, das ist ja auch schon eine Tätigkeit. Ist ja auch ein Nebenberuf, sich jeden Tag an- und auszuziehen. Das allein ist ja schon entkräftigend und grauenhaft. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie sich millionenmal an- und ausziehen. Ist doch ein totaler Verschleiss. Zähne putzen, Nägel schneiden alle drei Wochen, wenn Sie s’nicht schneiden, stossen S’ die Socken durch. Grauenhafte Idee. Lauter Nebenberufe. Das ist doch der erste Beruf: Waschen, Anziehen und Auszeihen. Die erste Beschäftigung, die jeder macht. Das wird immer übersehen.

Auf Seite 129 in:

Thomas Bernahrd

Eine Begegnung

Gespräche mit Krista Fleischmann

Suhrkamp 2006

Bébé-Werkstatt

Zum ersten Mal seit sieben Jahren habe ich wieder ein Bébé gehütet.

Als das Kind „aus dem Gröbsten raus“ [1] war, bekamen meine Freunde und Bekannten auch Kinder oder sogar schon „das Zweite“ [2]. Trotz vielfach beschworenem Geburtenrückgang befand sich unsere Wohnung über Jahre in permanentem Baby-Zustand, ohne dass ich oder das Kind noch viel dazu beigetragen hätten. 1999 hatte ich dann die Nase voll die Geduld verloren. Ich schickte in bissigem Ton eine „Antwort an alle“, dass es bei mir weder Windelvorrat noch Strampelanzüge gäbe, dass Kinderwagen und Traggestelle samt Sonnenverdeck längst in anderer Hände gewandert seien, dass ich weder Schoppen noch Nuggis behalten hätte, dass ich nicht einmal für einen randlosen Löffel im Haushalt garantieren könne und dass ich ab sofort keine Babys mehr hüten würde. Weil ich wirklich verständnisvolle Freunde und Bekannte habe, akzeptierten sie klaglos und überliessen mir ihre Kinder erst wieder, als diese am Tisch essen konnten, ihre Reservekleidung im Griff und ganz allgemein die Vernunft entdeckt hatten [3].

Jetzt habe ich wieder Nerven für die kleinen Würmer jenseits des Lesealters und natürlich quatsche ich sie mit Büchern voll. Diesem hier habe ich von Rodolfo erzählt, dem Gestalter mit dem schwierigsten Auftrag der Welt, der erst noch besonders unter Druck stand, weil bereits das erfolgreiche Design des Regenbogens aus seiner Familie stammte. Von Rodolfos Suche nach der wahren Schönheit und Leichtigkeit, die ihn durch Täler und über Berge, durch Wetter und Wälder und auch in verwirrende Sitzungen mit seinen Auftraggebern führte. Von dem Hadern im Schaffen und von Rodolfos Freude, nachdem er das Wesen erfunden hatte, das alle Kriterien des Auftrags erfüllte: Den Schmetterling. Ich erzählte auch etwas über den Hammer Verlag, die Autorin Gioconda Belli und den Illustratoren Wolf Erlbruch. Das Bébé sang ein wenig zu meinen Ausführungen und so unterhielten wir uns prächtig ohne gegenseitig Schaden zu nehmen.

„Bébé-Werkstatt“ weiterlesen

A Day To Remember

Kritik an der Atomenergie gab es schon lange vor Tschernobyl, ich bin damit aufgewachsen. Es war eine Anti-AKW-Demo, auf der ich erstmals Tränengas gekostet habe, wahrscheinlich in Gösgen. Denn die Polizei hat erst ca. 1977 mit dieser Taktik begonnen und ich erinnere mich, noch ziemlich klein gewesen zu sein. Vielleicht wars auch Graben – ein AKW im Kanton Bern, das schlussendlich nicht gebaut worden ist.

Bereits 1979, nach Harrisburg, erlebte die Anti-AKW-Bewegung einen Aufschwung – sie brauchte sich 1986 gar nicht aufwändig zu formieren. Die Informationen waren so dürftig, die Katastrophe so unfassbar, das Bedürfnis sich auszutauschen war riesig. Es war einer der seltenen Momente, in denen sich die Masse selber politisch mobilisierte.

Ich habe oft darüber nachgedacht, warum der GAU für mich ein so einschneidendes Erlebnis war. Es lag wohl daran, dass ich viel Zeit meiner Kindheit in Wohngemeinschaften und Bio-Kommunen, in Alternativbeizen und an Hippietreffen verbracht habe. Die Erwachsenen beschäftigten sich da keineswegs nur mit Sex und Drugs und Rock ’n‘ Roll, sondern auch mit Pädagogik, Generationenkonflikt, Ökologie und Aussenpolitik.

Und wenn es darum ging, die Apokalypse auszumalen, hielt das Risiko Atomenergie über Jahre den Grusel-Rekord. Es war, als würde mir unablässig ein abstossend-anziehendes Märchen erzählt. Doch während andere Eltern beim Auftritt des bösen Wolfes tröstend riefen:„Es ist doch nur ein Märchen!“, betonten meine unablässig, dass es eben gerade keines sei.

Knapp erwachsen, kam diese Tschernobylwolke und es war wirklich keines.

Ich verstand endlich, was „das Private ist politisch“ bedeuten könnte, beschloss eine Lehre als Buchhändlerin zu machen und keine Kinder in diese Welt zu setzen. Zufall des Lebens, dass das Kind auf den Tag neun Jahre später zur Welt kam.

Heute ist noch ein anderer Gedenktag: Guernica (1937). Den Friedensnobelpreis mussten sie der IAEA überlassen, aber den Friedenspreis dieser Stadt haben die 1000 Frauen jetzt erhalten. Eine weise Entscheidung.

Und es fiel ein Wort aus Stein

UND es fiel ein Wort aus Stein

Auf die Brust, in der noch Leben ist.

Doch was solls: ich war dafür bereit.

Damit werd ich fertig, irgendwie.

Ich bin heute sehr beschäftigt, denn

Es ist nötig, die Einnerung zu töten,

Es ist nötig, dass die Seele Stein wird

und

Dass ich wieder neu das Leben lerne.

Sonst …. das heisse Rascheln dieses Sommers

Ist vor meinem Fenster wie ein Fest.

Schon seit langem ahnt ich diesen

Klaren Tag und das so öde Haus.

Anna Achmatowa (im Jahre 1939)

Tischgespräch [11]

Kind:

Deutschland hat ein Problem mit den NDHs.

Mutter:

Was sind NDHs?

Kind:

Die nicht deutscher Herkunft.

Mutter:

Woher weisst du das?

Kind:

Aus dem SPIEGEL-Artikel über Gewalt an Schulen. Aber auch alle anderen Zeitschriften sind voll davon, sogar BRAVO.

Mutter:

Ist mir auch schon aufgefallen. Genau ein Jahr nachdem uns die Schulleitung deiner Ex-Schule gesagt hat, dass du übertreibst, dass Gewalt an Schulen ein Modethema sei und Mobbing ein Modewort, ist die ganze Presse voll davon.

Kind:

Dann hatten wir ja Recht!

Mutter:

Das sagen die sicher auch: „Seht nur! Gewalt an Schulen ist einfach Mode, alles voll davon!“

Kind:

Aber ich habe gelesen, dass nun alle mehr dagegen machen müssen und dass sei mehr überprüft werden, das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Wenn das bei mir schon gewesen wäre, hätte ich nicht wechseln müssen.

Mutter:

Kann sein. Ich bin auch froh, dass jetzt öfter Berichte über Schulen erscheinen, die etwas tun und nicht immer nur über solche, die nichts tun. Die Gleichung n.d.H. = gewalttätig stimmt sowieso nicht.

Kind:

Das hat einer in seinem Leserbrief auch geschrieben. Es liegt nur an der Disziplin. Was sind Achtundsechziger?

Mutter:

Ich weiss genau, welchen Brief du meinst. Die Achtundsechziger waren 1968 jung und wollten den Zwang abschaffen. Sie dachten, was freiwillig ist, gerät besser. Dem verdanken wir viele Fortschritte an den Schulen, sie haben die Körperstrafen abgeschafft und mit den Gruppenarbeiten, dem Unterricht ausserhalb des Schulzimmers und dem Wochenplan angefangen. Du weisst ja, dass deine Grossmutter immer schweigen und gerade sitzen musste und an ihren eigenen Zöpfen am Stuhl festgebunden wurde. In den Fünfzigerjahren war es normal, dass die Lehrer die Kinder vermöbelt haben. Ich habe gerade ein Buch gelesen über einen, der sich die Hand zerschnitten hat, weil er die Mathe-Hausaufgaben nicht geschafft hat und mit der Ausrede „konnte nicht schreiben“, die Prügel des Lehrers verhindern wollte. Aber blöderweise hat er sich als Rechtshänder die Linke zerschnitten und so versuchte er also aus der Schule zu fliehen, bevor ihn der Lehrer bestrafen konnte. Das hat ihm auch nicht geholfen, denn daheim schlug ihn die Mutter mit dem Kochlöffel bis der zerbrach. So wurde er gleich doppelt verletzt und konnte die Mathe noch immer nicht.

Kind:

Aber heute schlagen nicht mehr die Lehrer und weniger die Mütter, sondern die Kinder!

Mutter:

Aber das liegt nicht an den Achtundsechzigern und nicht an den n.d.Hs. Es liegt daran, dass man Geld und Zeit für die Unterstufe immer weniger werden liess obwohl sich die Gesellschaft sehr verändert hat und sie eine immer stärkere anstatt eine immer schwächere Grundschule gebraucht hätte. Man investierte eher oben in die Bildung, bei der Uni und der Forschung und vielleicht noch im Gymnasium. Aber nicht in der Volksschule und auch nicht in die Ausbildung der Frauen und Männer, die dort unterrichten und diese Schule in Zukunft lenken sollten…

Kind:

(wendet sich definitiv seinen Fussballbildern zu)

Mutter:

Warum fragst du mich etwas und hörst dann nicht bis am Ende zu?

Kind:

Weil mir das Ende zu weit weg ist.

(Ende des Mutter-Monologes im Kommentar)

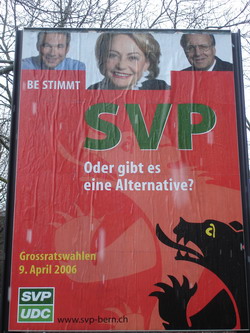

Die Alternative

Nachdem ich und das Kind stundenlang Wäsche machen, Schränke aufräumen und „Passt-diese-Hose-noch?“ gespielt hatten, nachdem ich eingekauft und andere nette Dinge des Hausfrauenlebens wie Telefonieren mit penetranten Tele2-Vertretern und samtweichen Anrufbeantwortern von unerreichbaren Haus- und Zahnärzten erledigt hatte, nachdem ich auch 60 Minuten beinhartes Rückentraining absolviert, natürlich Zeitungen gelesen und parallel ein Dutzend Tests korrigiert hatte – also nachdem allem war nichts mehr übrig von meiner tollen Wahlanalyse unter besonderer Berücksichtigung der hier Lesenden ohne Kanton-Bern-Wissen. Man rechne also mit einem egozentristischen Gedankensturm und überlege gut, ob das die weitere Lektüre lohnt.

Selbst Hintergrundameisen wie ich, die sich die Nächte mit leisem Wahlkampf um die Ohren schlagen und am Morgen nach dem Sieg noch stocknüchtern sind, haben so etwas wie eine persönliche Motivation. Und meine Reaktion auf den Erfolg ist am besten mit Schadenfreude, Amüsement, Bammel und Anspruch zu umschreiben.

Schadenfreude, weil die SVP den Kanton für einmal nicht „im Schlafwagen“ genommen hat und weil ein Plakat mit zwei Abtretenden und einem JSVPler trotz allem Selbstvertrauen nicht ganz ausreicht, um zu gewinnen.

Mein Amüsement resultiert aus dem Umstand, dass die bürgerlichen Parteien jetzt plötzlich dem Frauenanteil nachjaulen, „da wird sich Rot-Grün etwas überlegen müssen“. Seit Menschengedenken habe die Bürgerlichen den Frauenanteil als nicht relevant gebrandmarkt, was zähle, sei Profil, niemals Geschlecht. Darüber könnte ich einen Essay schreiben: „Von Lilian Uchtenhagen zu Ruth Metzler: vom rechten Frauenbild in der Politik.“

Dann wurden Politikerinnen hip und die Politik weniger lukrativ, und deshalb liessen auch die Bürgerlichen die Frauen vor, jedenfalls solange sie taten, wie geheissen. 2004 hat die SVP mit tatkräftiger Hilfe eines FDPlers ihre eigene Gemeinderätin Ursula Begert abserviert. Mit dem Resultat, dass diese wild kandidierte und ihrer ehemaligen Partei so viele Stimmen abjagte, dass die SVP ihren letzten Sitz in der städtischen Exekutive verlor. Aber die SVP hatte immer noch nicht registriert, dass sich das Heruntermachen von Politikerinnen langfristig in Bern nicht rechnet. Sie deklassierte Barbara Egger von der SP als unfähig genug, um – wenn nicht abgewählt – so mindestens vom bürgerlichen „Sechser für Bern“ isoliert zu werden. Es formierte sich ein überparteiliche Komitee zur Rettung der Konkordanz, in dem – wer hätte das gedacht – unter anderen Frau Begert aktiv war.

Das Ergebnis ist seit gestern bekannt: Barbara Egger hat nicht nur das beste Resultat im ganzen Kanton, sondern auch alle ihre drei Mitkandidierenden in der Regierung. Und der Dritte brauchte nicht einmal die Jura-Klausel, um das Rennen gegen die unbekannten bürgerlichen Frauen zu gewinnen. Frau allein reicht eben nicht – das haben wir zwanzig Jahre lang gehört und manchmal eine selbst hinein.

Mein Bammel rührt daher, dass solche „Erdrutsche“ eben genau das sind: schwierig zu handhaben. Wechselwähler und Wechselwählerinnen sind ungnädig und schnell vor den Kopf gestossen. Allerdings wird die Sitzverteilung im Parlament die neue Kantonsregierung nicht übermütig werden lassen, sondern mehr ein Marathon der Kompromisse. Denn gewonnen haben im neuen (verkleinerten) Grossrat die liberalen Grünen (GFL) und die liberalen Christen (EVP). Aber es wird besser als vorher, weil SVP und FDP sich auch hier von der bequemen Mehrheit verabschieden mussten.

Den Anspruch habe ich an meinen zukünftigen Chef. Ich will als Erziehungsdirektor einen Gescheiten und einen Menschenfreund. Denn mit so einem ist nach diesen dürren Jahren noch etwas zu retten. Aber nur mit so einem.