Nach Ferien und Klausur ein Rückblick auf Lektüre und deren Abweichungen vom Vorgesehenen.

• Ben Jelloun: Papa, woher kommt der Hass? Aus dem Bedürfnis fundierter zu werden, hab ich den schmalen Band quergelesen; auch so ein Paradoxon aus meinem Beruf. Dieser Dialog zwischen Vater und Tochter bietet mehr als eine Zusammenfassung der Weltreligionen mit Fokus Islam. Aufschlussreich. (Aber die aktuelle Berichterstattung in der französischen Presse – schon de Gaulle wollte dem „Orient compliqué“ mit „idées simples“ beikommen – liess mich dieses Buch vernachlässigen. Und vielleicht auch die schlechte Illustration.)

• Bichsel, Peter: Die Jahreszeiten Das Buch ist in den fünfzig anderen der Mitreisenden untergegangen. Schicksal des dünnen Rowohlt Rotationsdrucks aus den Siebzigern. Die Lektüre hole ich nach, die erste Seite ist ausgezeichnet. Der Mann versteht es, Sätze zu zimmern. Deshalb ist er ja auch in den Lesebüchern drin. Mit dem anderen Mann, der dem Bett Bild sagt und dem Spiegel Stuhl oder war es Wecker?

• Binding, Tim: Henry Seefahrer Keinen Anschluss gefunden. Aber eine andere Ferienmacherin hat mir netterweise den Inhalt erzählt. Die eher weit hergeholte Rahmenerzählung über ein verlorenes Kind umschliesst eine gute Binnenerzählung über Schiffe und den Falklandkrieg, der noch nicht oft in Romanen vorkommt. So schnell Kriege Einzug in ein Land halten, so lange dauert es dann in der Literatur.

• Ehrenreich, Barbara: qualifiziert & arbeitslos Lustlosigkeit für das arme Sachbuch. Later.

• Flynn, Nick: Bull Shit Nights Ein neues von zahlreichen Büchern über Elternleben vom Kinderleben aus betrachtet. Und doch nicht alltäglich. Ohne Tamtam um das Autoren-Ich schreibt Flynn seine Biografie als Roman. Mutter und Vater schwanken durch die Sechziger und Siebziger, die Mutter nimmt sich das Leben, der Vater wird zum Penner, der Sohn schrammt nur knapp an der Imitation seiner Erzeuger vorbei. Er trifft als Erwachsener den heruntergekommenen Vater im Obdachlosenheim, wo er als Betreuer arbeitet.

Zwei Dinge, die der Klappentext nicht im Mindesten erwarten lässt, bietet das Buch: Es erzählt über Sozialarbeit in den USA (Boston) inklusive Invalidenversicherungsanträge und Gefängnisalltag. Aber auch über die wechselseitigen Unsicherheiten und tief drinnen definierte Pflichten, wenn Eltern von Kindern Unterstützung brauchen. Sehr zu empfehlen und weitgehend unbekannt.

• Gunn, Kirsty: Der Junge und das Meer Eher laue Geschichte. Von einem Jungen mit Neo-Hippie-Eltern auf einer Badeinsel wohnend. Eine Ablösungsgeschichte wie es viele gibt, aber vor dem originellen Hintergrund, dass der Vater, ein Super-Surfer, vom Sohn aus den Fluten gerettet werden muss. (Furchtbar hingegen die Personifikation des sprechenden Meeres.)

• Khadra, Yasmina: Nacht über Algier Khadra (echter Name Mohammed Moulessehoul) hat es inzwischen auf dem Buchmarkt geschafft. Zu Recht. Ein absolut lesenswerter algerischer Autor, der zwischen Massentauglichkeit auf Aufklärung einen Schalter hat, den er genau richtig bedient. In diesem Fall nutzt er das schwedische Modell: Via Kommissar bringt er die Geschichte und Gegenwart Algeriens an den Leser. (Allerdings ist die Häufung der Verbrechen in Algier wesentlich weniger weit hergeholt als bei Mankell in Ystad.)

• Krohn, Tim: Heimweh Hierzulande oft gelobt, hat mich dieses Glarners Erstling „Quatemberkinder“ nicht erreicht. Jetzt bin ich dankbar, ihn durch die drei Kurzgeschichten doch noch kennen gelernt zu haben. Der kann nicht einfach gut beschreiben, sondern Charaktere entwerfen; die Leserin mit nur wenig Anlaufzeit ausschicken, in eine bestimmte Stimmung zu kommen. Hier in drei Geschichten von mutterlosen Jungs, die eine Entscheidung zu treffen haben. Das Kind hat „Heimweh“ auch gelesen und sagt dazu: „Man merkt erst wenn man aufhört, dass man drin war und diese Menschen kennt und sie auch wirklich echt sind“.

• Dada global: Ausstellung im Kunsthaus Zürich 1984 Zu guter Letzt doch wieder aus dem Koffer genommen. War mir zu schade, ist so ein schönes Buch mit so seltenen Bildern. Aber wann lesen?

• Morand, Paul: Aufzeichnungen eines notorischen Schwimmers Ein Kleinod. Es gibt ja diverse Kulturgeschichten des Lebens am und mit dem Meer, aber diese ist wirklich etwas Besonderes. Morand (1888-1976) beschreibt am Ende seines Lebens kurz die Strände und Meere, die Schwimmstile und das grosse Blau in der Literatur. Ich fühlte mich bei der Lektüre

a) verstanden – weil ich ohne regelmässige Rückkehr ans Meer auch Mangelerscheinungen habe.

b) Unbelesen – weil dieser prä-googlische Mensch einfach alles auch noch so Unbekannte zitieren konnte.

c) Zugehörig – auch wenn er hundert Strände und Seegänge und Klippen mehr als ich gesehen hat, so scheint Schwimmern der Blick auf Eigenartiges gemein zu sein.

Das Buch hört auf, wo der Massentourismus anfängt. Deshalb wird Morand, der Diplomat, neben elaboriert gegen Ende auch noch elitär. Wunderbar.

Fortsetzung folgt. Sofern hier weiter Friede sei, die Kerne der Nachbarschaft am Schmilzen gehindert werden und ich mich nach der Lektüre des neuen Dudens überhaupt noch zu schreiben traue.

Kategorie: Tanjas Bücher

Was ich (unter anderem) gelesen habe

A rose is a rose is a rose is a rose

Während meiner Lehrzeit war Gertrude Stein insofern Mode, als dass Verlage ihre Werke publizierten. An reissenden Absatz kann ich mich nicht erinnern, aber ich hatte oft Bücher von ihr in der Hand.

Weil die Avantgardistin am 27. Juli vor sechzig Jahren in Paris gestorben ist und ich mich an ihrem Todestag in einer Internet-freien Zone aufhalten werde, zitiere ich sie lieber vorher noch.

Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose

Auf diese Zeile wurde sie immer wieder angesprochen. Thornton Wilder hat sie geantwortet:

Also hören Sie! Ich bin doch kein Narr! Ich weiss, dass man im täglichen Leben nicht herumgeht und sagt: „ is a …. is a…. is a….“ Ja, ich bin kein Narr; aber ich denke, dass in dieser Zeile die Rose zum ersten Mal seit hundert Jahren in der englischen Dichtung rot ist.

(Seit ich das gelesen habe, muss ich mit der Frage leben, wen sie gemeint haben könnte, der im 19. Jahrhundert englisch und rot dichten konnte. Ich kenne Dichtung von roter Farbe nur in den Sonetten Shakespeares.)

Gertrude Stein ist nicht einfach zu lesen und deswegen werde ich mich hüten, sie jedem zur Lektüre zu empfehlen. Ich lese sie selber gerne, aber ich kann sie nicht im Gedächtnis behalten, sie ist eine Autorin für den Augenblick. Ihren vor siebzig Jahren publizierten Essay „Was sind Meisterwerke?“ lege ich allen nahe, die sich mit Identität und Kunst befassen. Der Essay ist nur kurz und sicher in den meisten Bibliotheken vorhanden.

Da ist noch etwas anderes zu sagen. Wenn man schreibt bevor man eine Leserschaft hat, ist alles Geschriebene ebenso wichtig wie alles andere und man schätzt alles und jedes was man geschrieben hat. Wenn man anfängt Leserschaft zu haben, schafft sie selbstverständlich etwas, das heisst sie schafft dich, und so ist nicht alles so wichtig, etwas ist wichtiger als das andere, was nicht wahr war wenn du du warst, das heisst wenn du nicht du warst wie dein kleiner Hund dich kennt.

Und da sind wir nun und da ist so viel zu sagen, aber immerhin sage ich nicht dass es keinen Zweifel gibt dass Meisterwerke auf jene Art Meisterwerke sind und es gibt sehr wenige.

– Gertrude Stein, 1936

Auf Seite 67 in:

Gertrude Stein

Was sind Meisterwerke

Essay

Arche 1985

Originaltitel:

What are Masterpieces and

Why are there so few of them?

Paninialbum 2006

Nachdem es all‘ die Blauen ins Final geschafft haben, ist es höchste Zeit, das Grundlagewerk zum Ereignis zu rezensieren. Da nicht nur Schuster sondern auch unterrichtende Buchhändlerinnen bei ihren Leisten bleiben sollten, mache ich das möglichst adäquat.

Ich erzähle ja nichts Neues, wenn ich daran erinnere, dass Lernen immer am besten funkioniert, wenn man einige Grundsätze beherzigt:

Warum ich das schon wieder aufliste?

Es beelendet mich halt, dass ich über die ganze WM-Zeit keine einzige Lehrperson gefunden habe, die das Panini-Album im Unterricht einsetzte. Die WM wird zwar bisweilen schulisch verwertet, aber das Album wurde schnöde ignoriert. Ich mache mir schon ein wenig Sorgen um das vom Sein bestimmte Bewusstsein, wenn keinem auffällt, dass das Panini-Album im Moment Marktführer des Gedruckten ist. Die Panini-Abdeckung bei den Kids und Teens erreichen Bravo und Mickey und alle Mangas zusammen nicht.

Ich selber habe kaum ein Unterrichtsfeld, in dem ich das Album einsetzen könnte (sehr bedauerlich). Ich hab’s mir trotzdem genauer angeschaut und mit Freude zunehmend didaktisches Bewusstsein bei Panini registriert.

Man nehme den unglücklich ausgeschiedenen Titelverteidiger. Bei der WM 1998 war da nichts als ein Auftritt mit Köpfen, Daten und Wappen.

Ganz anders im Panini-Album 2006! Didaktische Wertschöpfung durch Land, Adresse für Fans, Länderbezeichnungen bei den Clubs, ja, gar eine kleine Präsentation des Kontinents samt Nationen und Ergebnissen der Vorrunde. Und gegenüber dem Spielplan von 1998 ist der Spielplan von 2006 definitiv die bessere Kopiervorlage.

Schon die Durchschittsgrösse und das Durchschittsgewicht der einzelnen Mannschafen auszurechnen, macht doch etwas her. Und dann erst das Durchschnittsalter! Schliesslich sind nur Jahrgänge angegeben. Solche Unterlagen sind prädestiniert für das Errichten individueller Lernziele. Als zusätzliche Herausforderung hätte ich je die Ermittlung des Medianwertes empfohlen. Und wer herausfindet, in welchem Monat die meisten Geburtstag haben, darf das Spiel im Sportunterricht auswäheln und wer am schnellsten weiss, aus welchem Club die meisten Spieler an der WM sind, kriegt ein Schweissband von Nike Adidas. Die Multikultur des Fussballs ergibt zahlreiche Aufgabenstellungen in Geografie und anstatt bescheuerte Wetten wäre Kombinatorik am Platz: Wer findet (zum WM-Start) alle möglichen Gegner im Achtel-, Viertel- und Halbfinale? Die beste Ermittlungsmethode gewinnt!

Das wäre Bedeutsamkeit. Und nicht nur das Lamentieren darüber. [Manchmal überkommt auch Lehrerinnen ein Anflug von Selbsthass.]

Glanzmann

Kaspar Wolfensberger,

Glanzmann

Appenzeller Verlag 2004

Es gibt allerlei, was ich gar nicht gerne weiterempfehle. Einsame Aussichtspunkte, wunderbare Spazierwege, ausgestorbene Strände, leere Saunen.

Es passiert mir sogar ab und zu – und wider meine Berufung – bei einem Buch. Oder bei einem Protagonisten. Weil ich finde, das sei meiner. Die Hauptfigur in „Glanzmann“, Zangger, ist so ein Fall. Das Buch war bereits auf meiner persönlichen Bestenliste 2005; besprochen habe ich es jedoch nie.

„Glanzmann“ ist nach „Zanggers Seminar“ der zweite Roman von Wolfensberger. Weil ich ganz genau weiss, dass ein Autor nur weiter schreiben kann, wenn er sein Buch verkauft, ringe ich mich nun doch durch, den netten Leserinnen und Lesern hier diese Lektüre fürs Freibad ans warme Herz zu legen.

Zangger ist Psychologe, wohnt in Zürich, hat alles, was ein gestandener Mann braucht; beruflichen Erfolg, eine engagierte Frau, vier fast oder ganz erwachsene Kinder und einen besten Freund. Die Beschreibung von Beruf, Familie und Männerfreundschaft sowie der Stadt Zürich ist so unaufgeregt, dass ich mir ihre Prägnanz nicht erklären kann. Kein Lokalkolorit und doch ein klares Bild der Stadt. Keine perfekte Ehe aber auch keine aufgesetzten Streitereinen. Weder perfekte noch permanent pubertierende aber doch interessante Kinder, keine Staffage. Auch Seidenbast, der beste Freund, ist mehr als ein Nachfrager und Zuhörer. Im Gegensatz zu vielen Romanautoren, die einen Kriminalfall einweben, hat es Wolfensberger nicht nötig, die Nebenfiguren nur zudienen zu lassen. Gerade Seidenbast ist eine sehr eigenständige Person, schwul, Antiquar im Nebenberuf und wenn er etwas sagt, dann habe ich es nicht schon vorher gewusst.

Zur Handlung: Zanggers einstiger Förderer Glanzmann, ein geschwächter, alter, zuckerkranker Psychologe, ist besessen von einer bahnbrechenden Entdeckung, die er seinem ehemaligen Studenten mitteilen will. Doch als Zangger eintrifft, ist Glanzmann tot und seine Haushälterin auch. Was folgt, sind verschiedene Rückblenden in Glanzmanns und Zanggers Leben, die viele Verstrickungen bergen. Daneben läuft die nicht minder interessante Gegenwart: Zangger, der Seminare abhalten und gleichzeitig den Fall lösen will, bekommt die Probleme mit einem Studenten und auch die mit seiner Tochter kaum in den Griff und muss – wie übrigens schon im ersten Buch – feststellen, dass er einfach alt wird. Das analytische Vokabular hängt ihm zum Hals heraus und doch kommt er im Laufe der Geschichte nicht darum herum, sich an Details seiner Kindheit zu erinnern, die er zuvor sein Leben lang ausgeblendet hatte. Diese Stellen sind literarisch stark, frei von jeder Konstruktion und passen damit in die lange Tradition der schweizerischen Selbstbeobachtungen.

Für Leute, die gerne Schweizer Literatur entdecken, ist Wolfensberger ein Muss. Für Leute, die einfach nur Spannung auf hohem Niveau lieben, ist er ebenfalls sehr zu empfehlen. Auch denen, die einen guten Roman aus der urbanen Schweiz von heute suchen (ist selten genug). Und denen, die das Thema Missbrauch als lauernde Fallgrube menschlicher Existenz ertragen können. Und denen, die einen neuen, starken Protagonisten entdecken wollen.

Ich brauche keinen Brunetti, wenn ich Zangger habe. Und ich hoffe sehr, dass es nicht bei diesen zwei Romanen bleibt.

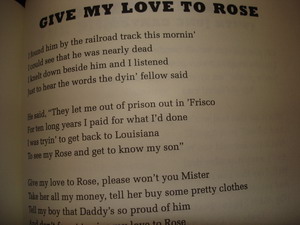

Johnny Cash, the songs

Don Cusic (Ed.)

Johnny Cash – the songs

Thunder’s Mouth Press 2005

Diese Besprechung ist nur ein Vorwand, über Johnny Cash zu schreiben. Das hier ist ein Buch für Fans, und das lange Vorwort mit Biografie ist obsolet, weil Fans die Lebensgeschichte ihrer Stars schon kennen. Doch die Dynamik und Geschwindigkeit von Cashs Schreib- und Komponier- und Interpretierkunst kann nicht oft genug erwähnt werden:

During the four months between her (June’s, Anm. nja) death and his own, Cash recorded about fifty songs.

Don Cusics Erkenntnis

It took a long hard life to write the songs that Johnny Cash wrote, and a good, sweet life to sing them

führt einem ein immenses Werk vor Augen.

Das Buch enthält eine Auswahl von circa 300 Songtexten ohne Noten. Da Johnny Cash zu seinen Scheiben kaum Texte geliefert hat, liegt der Verdienst dieser Sammlung vor allem in der Sorgfalt der Niederschrift.

Berühmte Songs wie „I Walk The Line“, „Cry, Cry, Cry,“ „Man In Black“, „Meet Me in Heaven“ sind natürlich enthalten. Mein Lieblingslied „Give My Love To Rose“ ist auch drin. Mein Zweitliebstes „Southern Accents“ ist nicht von Cash und auch seine genialen Schnellen „I’ve Been Everywhere“ und „I Never Picked Cotton“ sind von anderen geschrieben worden und deswegen nicht enthalten.

Aber die Lieder, die ich am meisten singe, sind dabei: „What On Earth Will You Do (For Heaven’s Sake)“, „Before My Time“ und „I Still Miss Someone“, wobei ich bezweifle, dass ich noch zu korrigieren vermag, was ich schon seit zehn, zwanzig Jahren falsch verstanden habe. Das ist ja für den Privatgebrauch auch nicht wichtig.

Nachfolgend eine höchst subjektive Zusammenstellung von dem, was man sonst noch zum Thema hören und lesen müsste.

„Johnny Cash, the songs“ weiterlesen

Herr, lass mir meine Ruh. Ich hab genug.

Wenn ich etwas seit jeher kenne, dann weiss ich nicht mehr, warum es mir gefällt. Da wir aber hienieden den Dingen auf den Grund gehen sollten, versuche ich es ab und zu heruaszufinden. Wie bei Mascha Kaléko.

Ich verstand mich mit ihr schon als Kind ausgezeichnet. Ich begriff was sie meinte, wenn sie ihrem Sohn den Tod nicht erklären konnte und nach sechs Strophen folgerte:

Die Bücherweisheit ist bankrott,

Der Blinde führt den Blinden.

– Und wahrlich, gäb es keinen Gott,

Man müsste ihn erfinden.

Erwachsene wussten auch nicht alles und Gott war als Erklärung flexibel. Ebenfalls schien mir einleuchtend, hinter Zeitungsmeldungen Geschichten zu dichten, wie Mascha Kaléko das im Exil getan hat.

In meiner Kindheit war die Auswahl an Büchern gemessen an meinen Bedürfnissen nicht gross. Zum einen, weil wir wenig Geld und Platz hatten, zum anderen, weil wir viel mit sehr leichtem Gepäck gereist sind. In meinem zehnten Lebensjahr waren Spyris „Heidi, Band 1 und 2“ und ein Reiseführer über die innere und äussere Wanderung von Europa nach Poonah meine einzig zugängliche Lektüre. Und bis ich fünfzehn Jahre alt war hatte ich alle Romane der Gemeindebibliothek gelesen, auch Uta Danella.

Deswegen kann ich mich genau an einzelne Buchtitel meiner Kindheit erinnern, auch daran, dass meine Mutter die zerlesenen Bücher immer wieder restauriert hat. Beim „Decameron“ hat sie sogar einen ganz neuen Umschlag gemacht (wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, ohne dass es defekt war).

Das kleine Bändchen „In meinen Träumen läutet es Sturm“ von Kaléko stach mir immer ins Auge, wenn ich auf dem Boden vor dem Büchergestell lag und mit Stockmarkreide gespiegelte Formen in riesige Steinerschulhefte zeichnen musste. Zuerst sicher, weil „Sturm läuten“ bei uns verpönt war. Wer das im Hochhaus machte, hatte schlechte Manieren. Es war ähnlich daneben, wie im Freibad „Hilfe!“ zu schreien ohne wirklich solche zu brauchen.

Ich habe das Büchlein oft herausgezogen und an den Gedichten gelernt, welche Wörter reimen und welche Reime holpern. Im heutigen Jargon würde man Kaléko wohl den Auslöser für meine Lyrik-Sensibilisierung nennen. „In meinen Träumen läutet es Sturm“ war das erste Buch, das ich in meiner Lehre erworben habe und Kaléko wurde eines meiner Prüfungsthemen. Der Experte kannte sie allerdings nicht und befragte mich zu Heine und der Entwicklung der deutschen Ballade, was mir auch recht war.

Heute würde Mascha Kaléko neunundneunzig Jahre alt. Darum gerissen hätte sie sich bestimmt nicht.

Nie störte mich die Kürze dieses Lebens.

Mir reicht, was mir geschah, was ich ertrug.

Nochmal von vorn das Ganze? Nein, vergebens.

Herr, lass mir meine Ruh. Ich hab genug.

Sie liegt in Zürich auf dem israelitschen Friedhof Oberer Friesenberg und schweigt ihre schönsten Gedichte.

„Herr, lass mir meine Ruh. Ich hab genug.“ weiterlesen

Polenbesuch

Lieber als zuviel über den des Papstes, sollte man den der Kalmamsell lesen.

Und wenn man den 66 Jahren Warschauer Ghetto gedenken möchte, so sollte man sich weder auf den vorherigen noch auf den jetzigen Papst verlassen, sondern auf Marcel Reich-Ranicki.

Im Frühjahr 1940 erhielt der von Juden bewohnte Bezirk eine neue Bezeichnung: „Seuchensperrgebiet“. Der „Judenrat“ [MRR war dort frisch als Übersetzer angestellt, Anm. nja] hatte ihn mit einer drei Meter hohen Mauer zu umgeben, die oben noch mit einem ein Meter hohen Stacheldrahtzaun versehen werden sollte. An den Eingängen zu diesem Terrain, dessen Grenzen die Juden nicht überschreiten durften, wurden Tafeln mit einer deutschen und einer polnischen Inschrift aufgestellt: „Seuchensperrgebiet – Nur Durchfahrt gestattet.“ (…)

Am 16. November 1940 wurden die 22 Eingänge (später waren es nur noch fünfzehn) geschlossen und von da an Tag und Nacht von jeweils sechs Posten bewacht: zwei deutschen Gendarmen, zwei polnischen Polizisten und zwei Angehörigen der jüdischen Miliz, die „Jüdische Ordnungsdienst“ hiess. (…)

So war aus dem „Seuchensperrgebiet“, aus dem offiziell „der jüdische Wohnbezirk“ genannten Stadtteil ein riesiges Konzentrationslager geworden: das Warschauer Getto.

Publiziert in:

Marcel Reich-Ranicki

Mein Leben

S. 205 ff

Deutsche Verlags-Anstalt 1999

Lauter Nebenberufe

FLEISCHMANN: Aber Sie haben ja daneben [neben der Schriftstellerei, Anm. nja] auch andere Sachen gemacht, fallweise.

BERNHARD: Wie jeder Mensch. Jeder Mensch macht irgendwelche Sachen nebenbei.

FLEISCHMANN: Was haben Sie zum Beispiel denn gemacht?

BERNHARD: Man putzt sich die Zähne oder zieht sich an, das ist ja auch schon eine Tätigkeit. Ist ja auch ein Nebenberuf, sich jeden Tag an- und auszuziehen. Das allein ist ja schon entkräftigend und grauenhaft. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie sich millionenmal an- und ausziehen. Ist doch ein totaler Verschleiss. Zähne putzen, Nägel schneiden alle drei Wochen, wenn Sie s’nicht schneiden, stossen S’ die Socken durch. Grauenhafte Idee. Lauter Nebenberufe. Das ist doch der erste Beruf: Waschen, Anziehen und Auszeihen. Die erste Beschäftigung, die jeder macht. Das wird immer übersehen.

Auf Seite 129 in:

Thomas Bernahrd

Eine Begegnung

Gespräche mit Krista Fleischmann

Suhrkamp 2006

Sperrzonen Pripjat und Tschernobyl

Robert Polidori

Sperrzonen Pripjat und Tschernobyl

Steidl 2004

Über diesen Bildband gibt es nicht viel zu sagen. Als Verlegenheitsgeschenk und zur Repräsentation taugt er nicht und Text hat es auch keinen.

Polidori hat fotografiert, was fünfzehn Jahre nach der Umsiedlung in der Sperrzone noch übrig war. Mit einer Mischung aus Kunst- und Projektfotografie ist es ihm gelungen, visuell Gerechtigkeit für die Situation zu schaffen.

Ich kannte ihn vorher nicht, aber er muss ein guter Fotograf sein, denn er ging auf leisen Sohlen, beleuchtete perfekt, wartete geduldig auf die richtige Stimmung. Seine Liebe zum Detail äussert sich in den Bildzentren, einem Aschenbecher im Kontrollzentrum, einem Ball ohne Luft in der Turnhalle, den Blumenkisten-Haltern aussen an den Balkonen der verlassenen Hochhäuser. Er rapportiert dabei – ohne viele Menschen, Tiere oder Pflanzen zu fotografieren – das Leben am Fusse des Sarkophags. Den Alltag im Angesicht einer erstarrten Stadt. Pripjat, einst die Gemeinde der Kraftwerkarbeiter, benannt nach dem Fluss. Neben riesigen, ganzseitigen Bildern dokumentiert Polidori in drei Serien nur Zerfall: Autowracks, Schiffswracks und zusammengesunkene Häuser. Alle seine Bilder sind farbig.

Das war meine letzte Empfehlung zum Thema Tschernobyl. Drei Bücher, drei Darstellungen aus zwei Dekaden. Noch eine Dekade mehr, dann wird Caesium-137, das Wiessrussland, die Ukraine und weite Teile Russlands verseucht, zur Hälfte abgebaut sein.

Pripjat ist mit Plutonium kontaminiert, das eine Halbwertszeit von 24000 Jahren hat. Das Kind und ich haben im Buch der Menschheitsgeschichte nachgeschaut. Das ist, wie wenn wir die Fehler der (ersten) Neandertaler heute erst bis zur Hälfte abbezahlt hätten. Die einen mit einem höheren, die anderen mit einem tieferen Preis. Doch abgelten müssen alle, auch die Nachgeborenen. Möge der zwanzigste Jahrestag uns daran erinnern.

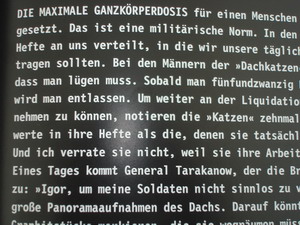

Tschernobyl Nahaufnahme

Igor Kostin

Tschernobyl

Nahaufnahme

Antje Kunstmann 2006

Selbst ein GAU hat seinen Hoffotografen; einen, der zuerst da war, einen, dem die Dokumentation über alles geht. In Tschernobyl war es Igor Kostin – seine Bilder gingen und gehen um die Welt. Gerade im letzten SPIEGEL (Nr. 16) wurde die Reportage „Pompeji des Atomzeitalters“ mit zwei seiner schwarz-weissen Fotografien illustriert (leider steht sein Name nur bei einer).

Die einzige Aufnahme des Reaktors am Unfalltag selber stammt auch von Kostin. Von diesem Bild bis zur Öffnung des eisernen Vorhangs hat er alles fotografiert, was mit Tschernobyl in Verbindung stand. Er war bei den Liquidatoren auf dem Dach von Block 3, die je vier Sekunden Zeit hatten, eine Schaufel radioaktiven Schutts auf den explodierten Reaktor zu werfen. Er war beim Bau des Sarkophages dabei, dem Vergraben ganzer Dörfer, stand neben weinenden Soldaten, sah die Rückkehrer, die Frauen, die die Umsiedlung verweigerten, die Kranken in der Moskauer Klinik Nr. 6, die Kinder mit den grossen Missbildungen und den kleinen Narben nach der Entfernung ihrer Schilddrüse, er verfolgte die Alibi-Prozesse, erlebte die neue Explosion 1991 und hielt in seinen Farbildern den wiederkehrenden Frühling fest, der von Beginn an tat, als sei nichts gewesen.

Igor Kostin wird dieses Jahr siebzig. Er hat die Therapien überstanden, für eine Untersuchung war er sogar in Hiroshima („Ich habe immer davon geträumt, einmal nach Japan zu reisen. Aber nicht, um mich wegen Strahlungsschäden behandeln zu lassen!“). Er hatte Glück oder er war zäh. Als gebürtiger Moldawier mit Jahrgang 1936 war ihm Leiden nichts Neues. Im Nachwort erinnert er sich an den Krieg als eine einzige Hungersnot, in der er mit Fischfett polierte Militärstiefel ass.

Weil die Berichte über die Tschernobyl-Katstrophe unterschiedlich ausfallen, weil Opferzahlen umstritten bleiben, weil kein Geigenzähler die Angst der Eltern bei der Zeugung ihrer Kinder messen kann und weil zwanzig Jahre in der atomaren Zeitrechnung nichts bedeuten, brauchen wir Kostins Nahaufnahmen.

Ermittlungen und Erfahrungen:

– Dokumentation von „Der Bund“

– Tschernobyl und die DDR bei Ostblog

– Information und Bericht der IAEA

– Kritik von Ärzten an der IAEA-Studie

– DEZA-initiierte Site über Hilfe und Zusammenarbeit

– Bundesamt für Gesundheit: Auswirkungen auf die Schweiz

– Dokumentarfilm über Tschernobyl und die Schweiz heute im TV