Kinder profitieren von Hochdeutsch, auch schon im Kindergarten, sagt die vierjährige Studie, die das Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt in Auftrag gegeben hatte.

„In Bern passiert vorerst nichts„. Das stimmt politisch, aber es gibt sehr wohl Lehrerinnen und Lehrer, die sich Gedanken über die Umsetzung einer rein hochdeutschen Kommunikation im Unterricht machen. Meine Schwester arbeitet als Heilpädagogin im Ambulatorium, das heisst, dass sie die Kinder mit Schwierigkeiten nicht aus der Klasse holt, sondern sie innerhalb der Klasse, im Klassenzimmer, unterstützt. Da begegnet sie durchaus Lehrpersonen, die konsequent Hochdeutsch unterrichten.

Neulich hat sie mir von einem Lehrer erzählt, der unter dem Türrahmen des Klassenzimmers eine sichtbare „Sprachgrenze“ hat. Es klebt ein rotes, breites Band auf dem Boden. Wer dieses von draussen her übertritt, muss Hochdeutsch sprechen. Damit erreicht der Lehrer neben der konsequenten Anwendung des Standarddeutschen auch, dass die Kinder untereinander nur flüstern, sobald sie das Schulzimmer betreten haben, weil sie ja nicht beim Dialekt sprechen erwischt werden wollen. Wie er diese Regel durchsetzt, wusste meine Schwester nicht, sie hat nie erlebt, dass er Sanktionen verhängen musste und die Klasse wirkt eher selbständig als eingeschüchtert.

Jahr: 2005

Kampfzone: die Folge [3]

Ich verstehe überhaupt nicht, weshalb der Bericht des französischen polizeilichen Nachrichtendienstes vertraulich ist. Es handelt sich ja um eine „alte“ Problematik, der Vandalismus in Ghettos ist permanent. Ungewöhnlich war ja nur, dass die Zerstörung über drei Wochen und in über 300 Siedlungen gleichzeitig stattfand. Deshalb sollte ein Bericht – wenn es ihn endlich gibt! – allen zugänglich gemacht werden. Das gilt auch für alle kommenden Studien.

Immerhin publiziert „Le Parisien“ einige Auszüge, die heute in „Der Bund“ von Rudolf Balmer teilweise zitiert und kommentiert wurden. Hier die wichtigsten Bemerkungen :

Sie [die Jugendlichen] handelten laut dem Polizeidienst Renseignements Généraux mehr aus ihrem gemeinsamen Gefühl der Verzweiflung und der Wut, das «den sozialen Lebensbedingungen und dem Ausschluss aus der französischen Gesellschaft» entsprungen sei.

«Die Jungen der Problemquartiere fühlen sich durch die Armut, durch ihre Hautfarbe und ihre Namen zurückgesetzt.» Der Bericht unterstreicht den «himmelschreienden Mangel an Integration» dieser Randzonen mit ihrer Konzentration an sozialen Problemen und interpretiert den Vandalismus als eine Art «suizidären Akt».

«Frankreich hat sich mehr Sorgen gemacht über den Vormarsch des radikalen Islamismus und des religiösen Terrorismus und darob die komplexe Problematik der Banlieue vernachlässigt.»

Laut Renseignements Généraux handelt es sich um eine untypische «Revolte in den Vorstadtsiedlungen ohne Anführer, ohne Vorschläge und ohne Programm».

Wie alle anderen politischen Kräfte sei auch die extreme Linke von den Ereignissen überrumpelt worden: «Sie hat nichts kommen sehen und grollt nun, weil nicht sie den Anstoss zu einer solchen Bewegung gegeben hat.» Unschuldig seien auch die mehrfach verdächtigten radikalen Islamisten, die «beim Ausbruch und der Ausbreitung der Gewalt keinerlei Rolle spielten», sondern im Gegenteil «alles Interesse an einer schnellen Rückkehr zur Ruhe hatten», um zu vermeiden, dass sie selber angeprangert würden.

Dagegen versuchten nun diverse «politische Bewegungen, namentlich die extreme Rechte, aus den Ereignissen und deren Folgen ihren Nutzen zu ziehen».

Den Beweis für das letzte Zitat habe ich auch in der deutschsprachigen Blogosphäre angetroffen. Ich habe selten so offen rassistische, unreflektierte Äusserungen gelesen und zwar in Blogs, die ich nicht als extrem rechts klassifizieren würde.

Doch anstatt mich zu lange zu ärgern, wollte ich die letzten Wochen lieber recherchieren, was an Kultur- und Kunstprojekten in den Vorstädten läuft, denn da hat Frankreich schon sehr früh einiges getan (im Vergleich zur Schweiz). Doch ich habe festgestellt, dass viele Projekte 2002/2003 beendet worden sind, dass die banlieu’sche Kulturlandschaft – und das passte ja zu den hier schon erwähnten Sparmassnahmen – ausgedünnt scheint. „Le drame des banlieues est le manque de culture“, meint ein Banlieue-Künstler. Hier müsste man wieder ansetzen.

Es gibt eine Website, auf der viele Projekte von Migrantinnen und Migranten nach Regionen und chronologisch gelistet sind, die Cité nationale de l’histoire de l’immigration. Dort findet man auch einen vielleicht etwas wohlwollenden, aber doch guten Film zur Geschichte der Migration in Frankreich.

Und wer neben all dem Elend noch etwas Lustiges zur Völkerverschiebung lesen möchte, gucke doch bei Lila rein.

Schlag fertig

Die grösste Diskrepanz meiner Selbst- und Fremdwahrnehmung ist Schlagfertigkeit. Meine Umwelt hält mich für schlagfertig, während mir mein verbales Leben als einziger Treppenwitz erscheint. Und auf jeder Stufe stehen Fettnäpfe.

Dieses Jahr muss ich offensichtlich einige verabschieden, die sich genau darüber Gedanken und dafür von mir geliebte Kunst gemacht haben. F.K. Waechter, Carlo E. Lischetti, Hanns Dieter Hüsch. Wehe, Tomi Ungerer ist der nächste!

Über Hüsch soll man neben den Nachrufen in der Presse bitte auch im Lehrerzimmer und auf der Vorspeisenplatte lesen.

Wer bei der Kaltmamsell noch einmal scrollt, kommt zum treffenden Eintrag über Aufklärung versus Romantik unter besonderer Berücksichtigung des Büroalltags, der (m)einen Nerv trifft.

Und wer sich eines von etlichen Beispielen fehlgeleiteter Schlagfertigkeit in der Buchhandlung zu Gemüte führen möchte, möge im Kommentar weiter lesen.

1975

Vor 30 Jahren. Nja, ungefähr.

Tischgespräch [6]

Vater:

Jetzt ist Lischetti tot.

Mutter:

Ja, leider. Ich habe es in den Todesanzeigen gesehen.

Kind:

Wer ist Lischetti?

Vater:

Ein Künstler, ein Sprachmacher, kein Abwart, aber ein „Gegenwart“, der nach allen Seiten putzte.

Kind [lacht laut]:

Und sonst, was hat er sonst noch gemacht?

Vater [liest aus dem Nachruf vor]:

„Weiter als weg kann man nicht gehen“, „Du kung, ich kung, wir kung“, „Der Alltag findet im All statt.“

Kind [immer noch laut lachend]:

Der ist gut.

Mutter:

Der war gut und ist tot.

Vater:

Ja, er hat sich umgebracht.

Kind:

Wie?

Vater:

Das weiss man nicht, es steht nie in der Zeitung.

Mutter:

In der Todesanzeige steht, er sei an Nulosevose gestorben.

Vater:

Ja. Nutzlose-Selbstvorwurf-Seuche.

Kind:

Was gibt es sonst noch für unheilbaren Krankheiten? Ich meine auf der ganzen Welt?

Vater:

Aids, Ebola, Malaria, wenn man es zu spät merkt. Aber eigentlich kann man bei keiner einzigen Krankheit mit Sicherheit sagen, dass 100% daran sterben.

Kind:

Und die Pest? Heute in der Schule hatten wir über die Pest. [Zeichnet den Weg der Pest von China via Europa nach Skandinavien kommentierend in die Luft und erklärt ganz lange.]

statt Leserbrief

Endlich habe ich meine wichtigsten Quellen fertig befragt und die Interviews, Kommentare und Blogbeiträge zum Swisscom-Debakel gelesen. Quer durch die Sonntags-, Werktags- und Wochenpresse und auch im TV scheint man sich einig: das war ein PR-GAU des Bundesrates.

Ich sehe das anders, könnte die nächsten Tage locker mit dem Verfassen von Leserbriefen verbringen und würde von allen Seiten den Vorwurf der Paranoia einkassieren. So mache ich doch lieber einen mittäglichen Gedankensprung im Blog.

Mir kann niemand erzählen, dass Super-Minister-Blocher, von den Medien akzeptierter Chef unsere Landes (O-Ton WOZ Nr. 48: „was zum Henker legitimiert diesen Mann?“), sich unbedarft und unprofessionell mitgeteilt hat. Wenn ich mich mit einem blocher’schen Aspekt wirklich auseinandergesetzt habe, so ist es seine PR-Professionalität. Ein erfolgreicher Unternehmer, Rhetoriker und von der Kanzel sozialisierter Mensch leistet sich keinen solchen Schnitzer. Das war kalkuliert, wir werden es noch mehr erleben.

Zuerst redet die reiche Rechte ein gesundes Staatsunternehmen schlecht. Wenn’s nicht klappt, lassen sie es unter dem Deckmantel längst fälliger neuer bundesrätlicher Informationskultur (O-Ton Der Bund Nr. 283: „Mit Christoph Blocher hat das Parlament … einen Politiker… gewählt, der sich weigert, Harmoniefassaden mitzutragen…“) crashen und reissen das Ansehen der ganzen Regierung mit.

Es ist nur folgerichtig, dass ihr politischer Einfluss gross genug bleibt, um grobe Unternehmensfehler zu verhindern. Denn so funktioniert die optimale Vorbereitung auf Privatisierung, so bastelt man sich billige Beteiligungen an einem währschaften Unternehmen. Natürlich auf dem Rücken der Underdogs, allen voran auf dem des Personals, das man auf Rechnung des ach-so-verschuldeten Staates locker abstösst.

Zur Historie: Private, liberal und innovativ, zeigten vor hundert Jahren mehr Unternehmergeist als der Staat. Und dafür bin ich ihnen, gerade wegen unserer tollen Eisenbahn, sehr verbunden. Diese Firmen gingen dann aus finanziellen Gründen an den Staat, der stabile Unternehmen mit guten Arbeits- und Ausbildungsplätzen daraus machte. Die SBB zum Beispiel verfügt heute über die modernste und normierteste Infrastruktur weltweit, ihre vielseitigen Ausildungsplätze und Weiterbildungsmöglichkeiten werden europaweit bewundert. Aber die rechten Ränkelspiele haben schon begonnen. Ich bin entsetzt, dass es kaum (oder gar keine?) Medienmenschen gibt, die sich Blochers Strategien über die Jahre hin genau ansehen.

Wenn wir gut leben und handeln wollen, braucht dieses Land vier Pfeiler, deren tadelloses Funktionieren unsere Entwicklung garantiert:

Hier steht Stabilität vor Preis. Für einmal bin ich froh um die Trägheit unseres Systems, ich bin froh für jedes halbe Jahr der Verzögerung, in dem sich weitere schlechte Beispiele aus dem Ausland häufen. Und über solche Schlagzeilen kann ich mich nur wundern, wie wenn Liberalisierung eine allegemein anerkannte Kompetenz wie das Problemlöseverhalten im Pisa-Test wäre.

Doch sollte die Swisscom verkauft werden, werde ich einen Prognose-Wettbewerb ausrufen. Mit veritablen Buchpreisen, versteht sich.

Zäsur

Bald Mitternacht, und ich blicke zurück auf eine harte Woche. Einmal mehr konnte die sparsame Schweiz in der NZZ lesen, wie antiquiert und unbeweglich die Buchbranche sei. Der Ton herablassend wie von Bti. gewohnt. Und ganz besonders angebracht in einer Zeit, in der die meisten von uns ihren mickrigen 13. Monatslohn erwirtschaften, falls es dafür überhaupt reicht. Inzwischen habe ich die Hoffnung aufgegeben, den Tag zu erleben, an dem die NZZ den volkswirtschaftlichen und kulturellen Nutzen errechnet, den der Buchhandel zu schäbigen Konditionen und Löhnen erbringt, ohne dass sich jemand goldene Türklinken damit verdient. Uns fehlt es ohnehin an Spezialeffekten wie Traktoren und Mistgabeln, um der Konsumenten Aufmerksamkeit zu erhalten.

Wie demonstriert man Vielfalt und Kulturgut? Mit Büchern aus Kleinverlagen eines viersprachigen Landes? Eine Lachnummer.

Zufällig fiel auch (m)ein letzter Arbeitstag in diese Woche. Als Realistin erwartete ich kaum Reaktionen auf meinen Abschied. Ich sehe unsere Zeit als eine, die die Ersetzbarkeit von Angestellten und vor allem die Personenunabhängigkeit von Aufgaben erzwingt. (Ich hatte sogar überlegt, beim letzten Blogeintrag keine Kommentare zuzulassen, um mir die Blamage zu ersparen.) Ich bin sehr gerührt, dass es ganz anders war und sich so viele Leute gemeldet haben, nicht nur im Blog, auch privat. Zum Beispiel eine ehemalige Schülerin, aus der inzwischen eine engagierte und vielseitige Kollegin geworden ist. Und sie hat mir erlaubt, sie hier zu zitieren:

Mir geht es manchmal mit dem Buchhandel etwas, wie Mani Matter mit seinem Verein. Und wenn ich denke, Tanja ist auch noch dabei, bin ich selber auch ganz ganz gerne mit dabei. Keine hat meinen Blick auf den Buchhandel so geschärft wie du, niemand sonst tut es immer wieder mit einer solchen Weitsicht wie du das tust. Es ist einfach mal Zeit, so pathetisch das daherkommt, merci mille zu sagen: Merci mille fois! Ohne dich würde ich meinen (Um)Weg über den Buchhhandel ganz anders gewichten. Das ist nicht wenig.

Der Schweizer Buchhandel hat schon viele schwierige Zeiten überlebt, aber ich frage mich, ob das Volk seine Dienstleistungen nicht als etwas gar zu selbstverständlich nimmt? Die Attacken trotz Zugeständnissen, die für die Branchenmehrheit schwer zu tragen sein werden, lassen darauf schliessen.

Die vergangene Woche war für mich also eine branchenpolitische wie persönliche Zäsur. Doch wenn das Herz blutet, wird Herzblut frei. Und davon kann die Welt gut noch etwas mehr gebrauchen.

Solution

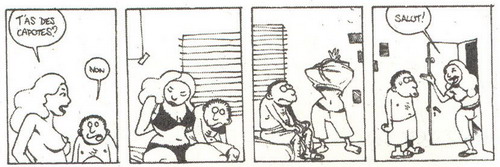

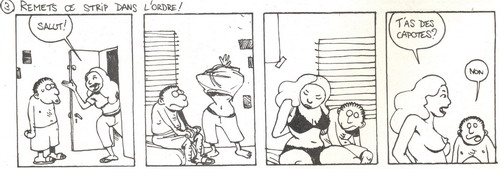

Remets dans l’ordre

[Source: „Psikopat“ 168; soultion suivra demain]

Welches retten?

Im Krankenhause

Alle Herbste gehn an mir vorüber.

Krank lieg ich im weissen Zimmer,

Tanzen möchte ich wohl lieber.

An die Geigen denk ich immer.

Und es flimmern tausend Lichter.

O, wie bin ich heute schön!

Bunt geschminkte Angesichter

Schnell im Tanz vorüberwehn.

O, die vielen welken Rosen,

Die ich nachts nach Haus getragen,

Die zerdrückt vom vielen Kosen

Morgens auf dem Tische lagen.

An die Mädchen denk ich wieder,

Die wie ich die Liebe machen.

Wenn wir sangen Heimatlieder,

Unter Weinen, unter Lachen.

Und jetzt lieg ich ganz verlassen

In dem stillen weissen Raum.

O, ihr Schwestern von den Gassen,

Kommt zu mir des Nachts im Traum!

Ich werde oft von den Schülerinnen nach meinem Lieblingsbuch gefragt und natürlich ist meine Antwort stets hilflos. Nur heute fragte eine anders: „Welches würden Sie retten?“

Und das, das wusste ich sofort: Die letzte Freude von Emmy Hennings, meine kleinste und ergreifendste Gedichtsammlung.